「道徳読み」が大阪の若い先生に、少し伝わり始めたようです。

道徳で困っている若い先生に、丸岡先生が30分ほど道徳読みのお話をしたところ・・・

「道徳が困っています。」

「どうしたらいいのかわかりません。」

と言っていた先生が、ガラッと変わりました。

「すごくいいですね!」

「教室でやってみます。」

まるで、開眼したかのような勢いです。

きっと、自分なりの工夫もしてみたいと感じたのかも知れません。

そういう広がりがあるところも、「道徳読み」の一つの特徴です。

それにしても、わずか30分の講話で開眼。

その「短時間伝達力」に感じ入る物があります。

私が丸岡先生に「道徳読み」を伝えたのが、ほぼ1時間です。

実践をした丸岡先生は、それをもっと短時間に伝えました。

素晴らしいですね。

ということは、大阪の若い先生が実践をして、グッと来たら、そこから道徳に困っている先生に、「道徳読み」が短時間で伝えられるかも知れません。

なんだか、面白い伝わりが始まりそうです。

楽しみがまた一つ増えました。

--

今度の土曜、埼玉県の大宮で「第2回 主張ある道徳授業を創る!」で、私も「道徳読み」の話をします。

そこでは40分間話します。

道徳で困っている若い先生が参加していたら、もしかすると開眼するかも知れませんね。

25日の野口塾in大阪では、「すぐに誰でも使える英語ソフトの世界・道徳そもそも論」 のお話をします。

25日の野口塾in大阪では、「すぐに誰でも使える英語ソフトの世界・道徳そもそも論」 のお話をします。

「道徳のそもそも論」を話しつつ、「道徳読み」のお話をすると思います。

道徳をどうしたものかと思っている先生、もしかしたら良い感じになるかも知れませんね。

--

関連記事:

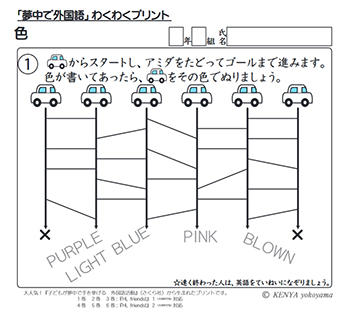

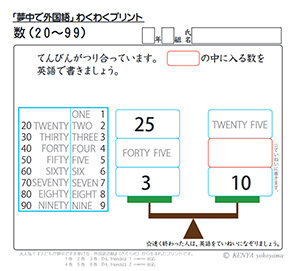

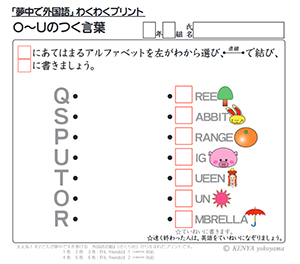

英語のわくわくプリントの新作がさくら社のHPにアップされました。

英語のわくわくプリントの新作がさくら社のHPにアップされました。

今回新しくアップされたのは、「色」です。

御覧の通りのプリントです。

楽しいですね。

このプリントが配られたら、子ども達は大喜びしますね。

こんな楽しい「色」のわくわくプリントが4枚もアップされました!

しばらくアップされていますので、どうぞ、ダウンロードして御活用下さい。

<こちら>です!

このわくわくプリントは、『子どもが夢中で手を挙げる 外国語活動』のソフトで使われた画像を利用して、作っています。

このわくわくプリントは、『子どもが夢中で手を挙げる 外国語活動』のソフトで使われた画像を利用して、作っています。

『子どもが夢中で手を挙げる外国語活動』は↓のようになっています。

『Hi, friends!1』対応 1巻 2巻 3巻

『Hi, friends!2』対応 4巻 5巻 6巻

大型テレビに映し出して、非常に楽しく授業ができます。

先日、おじゃました三育小学校の先生も、この英語ソフトを使っています。

「担任でも授業ができる!」と嬉しいお言葉をいただきました。

--

関連記事:

今年の夏の流し素麺野口塾の案内が、山中先生から発表になりました。

今年は、

【1回目】 2017年7月16日(日)

【2回目】 2017年7月23日(日)

となっています。

楽しみです。

事務局を担ってくれている山中先生は、明日、東京でセミナーです。

内容は、

聞く力でクラスがみるみる落ち着く!

学力がぐんぐん高まる!

聞く力を高める指導のポイント

です!

良い内容ですね。

もう、ぎりぎりですが、お申し込みは、<こちら>です。

--

少し、道徳のことで頭を巡らしました。

次期指導要領の「C 主として集団や社会との関わりに関すること」の中に「公平」が出ています。

1年・2年向けには「自分の好き嫌いにとらわれないで接すること。」とあります。

これは、良いですね。

好き嫌いで接すると、不公平が生じます。

では、「好き嫌いにとらわれない」という状態は、どういう状態なのでしょう。

こういうことを考える時に役立つのが、「公平」という漢字です。

「公」は「きみ」「おおやけ」です。

「平」は「たいらか」「たいらげる」「やすらか」「ひとしい」です。

「おおやけ」の前では、みな「たいらか」「ひとしい」ということになりますね。

要するに、「おおやけ」を意識することが、公平の基本なのです。

ちょっと昔風に言えば、「義」です。

では、公平の反対は?

「好き嫌い」ですから、「ひいき」です。「仲間びいき」ですね。

この「ひいき」は漢字が実に痛快です。

この「ひいき」は漢字が実に痛快です。

「贔屓」と書きます。

貝はお金のことですから、お金がちらつく(損得が気になると)と「ひいき」が始まるとも感じ取れます。

これは「利」ですね。

洒落て言えば、好き嫌いをするのは、「大やけ」ではなく、「小やけ」ですね。

意識している集団が極めて小さいということです。

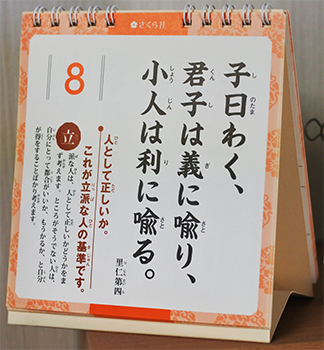

論語を読んでいると、こういう道徳への思いが巡ります。

巡り巡って、「公平」の反対は「贔屓」という所にたどり着きました。

日めくりの『教室論語』は、良いですね。

--

関連記事:

今週の土曜の「第7回いつも上手くいく先生の学級経営・授業づくり講座」が、もうすぐ満席です。

まだ、お申し込みできます。

講座1「聞く力を高める指導のポイント(1)」(山中伸之先生)

講座2「聞く力を高める指導のポイント(2)」(山中伸之先生)

講座3「聞く力を高める指導のポイント(3)」(山中伸之先生)

徹底して、聞く力をつけることにこだわったセミナーです。

国語に、「話す」「聞く」「読む」「書く」と4つがあります。

この中で、マイペースでできないのは、どれだかわかりますか。

話すのはマイペースです。

読むのもマイペースです。

ノートに書くのもマイペースです。

しかし!

人の話を聞くのは、相手のペースです。

相手のペースに自分を合わせる力がないと、聞くことはできません。

デューイは次のように書いています。

デューイは次のように書いています。

ものを聴くという態度は、比較的にいえば、受動的の態度であり、ものを吸収する態度である。(『学校と社会』p46)

端的に言い表されていますね。

山中先生は具体的な内容として、次のことを話してくれます。

----

・話を聞かないクラスの共通点

・聞くための構えの作り方

・動かない、しゃべらない、じっと見る

・「注目指示」の原則

・「一時一事」の原則

・「指示確認」の原則

・集中力を高めるワーク

・ワーキングメモリを鍛える

・集中して聞かせるワーク1

・集中して聞かせるワーク2

---

私はセミナーには参加できませんが、若い先生、聞く力を付けさせたいと思う先生、ぜひ、足を運ばれてみて下さい。

遠方で行かれない先生、所用で行くことができない先生。

遠方で行かれない先生、所用で行くことができない先生。

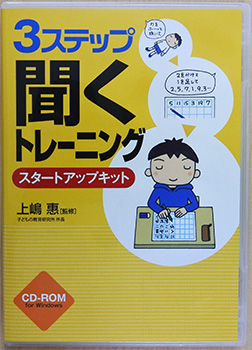

こちらの本も良いです。

『3ステップ 「聞く」トレーニング』(上嶋 惠著)

この本は、評判がよく、トレーニング・スタートアップキットも発売されています。

この本は、評判がよく、トレーニング・スタートアップキットも発売されています。

『3ステップ「聞く」トレーニング スタートアップキット』

「その道の専門家は違う!」とうなったことを覚えています。

--

関連記事:

ミーティングをしていると、時々ですが、自然体験の大切さが語られることがあります。

話を聞いていると、火おこしにしろ、紐の結び方にしろ、木の切り方にしろ、それなりに学ばないとできません。

また、体験的に得たことは危険とか予期せぬことなどが伴うので、デスクでの勉強では得難い貴重性があります。対応力や判断力などです。

だから、確かに自然体験は大切で、そういう体験はした方がいいという気持ちになります。

デューイを読んでも、そういうことが書いてあります。

自然に直接にぶつかることや、実際の事物や材料をとりあつかうことや、それらのものを操作する実施の過程に触れることなどから得られるじっくりした習熟や、それらのものの社会的な必要さや用途についてのわきまえが、教育目的からみて重要な意義を持っていることをみのがすことはできない。(『学校と社会』p22)

ルワンダに行くと、首都のキガリでも、周囲には結構自然があります。

ルワンダに行くと、首都のキガリでも、周囲には結構自然があります。

学校の敷地にヤギがご覧のような状態で飼われている学校もあります。

自然には事欠かない世界です。

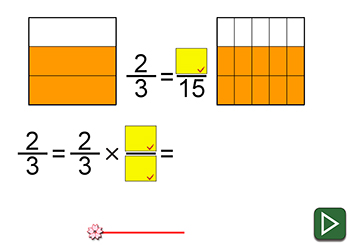

ですが、算数は非常に問題が大きいです。信じがたいほど分かっていなくて、できないのです。

自然体験を積むと、足腰のしっかりした学問の基礎ができる、というような信仰に近いものを持っていたのですが、ルワンダに行って気が変わりました。

自然体験が有効なのは自然体験の範囲であり、人為的な学問は人為的に学ばないとそこでの成長はありえないのです。

遠山啓が半具体物として、正方形のタイルを用いたのは、まさに人為の傑作です。

ペスタロッチが分数計算の図を用いたのも、人為の傑作です。

ルワンダの子の子ども達に、諸先輩方から学んだ人為的教材の具体性と、その考え方をプログラムしたソフトを大いに示したいと思います。

ただただ、短時間に量をこなせば、ルワンダの子も急速に算数ができるようになります。

そういう画期的な日を迎えたいですね。

--

関連記事:

来週の土曜日は、埼玉で道徳のセミナーです。

第2回 主張ある道徳授業を創る!

このセミナーに、島根の広山先生が参加します。

道徳通の先生が多数集まるので、このセミナーは楽しみですね。

ここ2日ばかり、丸岡先生とメッセージ交換をしています。

その内容は、「道徳読み」です。

どうも、道徳読みは良いようですね。

丸岡先生とは、6月25日の野口塾in大阪で会います。

時間を見て、道徳読みについて語らいたい思っています。

主張ある道徳と、大阪野口塾の間に、「子どもに学ぶ教師の会埼玉セミナー」があります。

6月17日です。

長い目でこれからの教育を考えるセミナーです。

長い目と考えていくと、コンピュータ・人工知能なども頭に浮かんできます。

楽しい世界ですが、無くなる職業がたくさんあると、未来が心配になってくる情報も飛び回っています。

私が大学生の頃、21世紀の初頭には石油が無くなるという情報が出ていました。

そうなったら大変です。

どうすべきか、考えたこともありました。

しかし、今、実際にその時代になったのですが、未だに、油田が枯渇したという話は聞きません。

対策が着々と進められていく、それが人間の歩みなのだと思うようになりました。

文化・文明の発展については、深刻に考えず、もっと前向きに捉えようという思いを強めてくれたのは、ブルーナーです。

「書物が学習を非人間化しないと同じように、機械が学習を非人間化するようなことになるとは思われない。」(『教育の過程』p109)

さすがですよね。

このぐらいの見識があれば、「どんと来い!人工知能」ですよね。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)