ウィンドウズ8を使って2日目。

操作に慣れてきたの、快適度が増しています。

パソコンのパワーも強力になっているので、とにかくやたらと速くて、快適です。

特にうれしかったのは、ディレクターで「シェイプ」という機能が問題なく使えることです。

前のマシンでは、色を塗ったままシェイプを使うと、メモリー不足でアウトとなっていました。

ところが、それがようやく問題なく動くようになったのです。

ディレクターが極めてパワフルなソフトだったのだと痛感しました。

でも、そのディレクターのパワーも、今回のwin8ですっかり普通のソフトという感じです。

サクサク動いて快適です。

そのディレクターで「作法」のアプリケーションソフトに加筆しました。

そのディレクターで「作法」のアプリケーションソフトに加筆しました。

「証書授与」コーナーを作ったのです。

11日の金曜日に、大分市で道徳の先生方の研修会でお話をしますので、その準備です。

大分では、姿勢の話などをした後、証書授与の話しを少しする予定です。昔は学年終了のたびに、学年の卒業証書を頂いていたので、低学年の子はこの程度、高学年になったらこの程度と、それなりに授与にも成長がみられるように形作られていました。でも、そんな話をしても、役に立ちませんので、授与の大切なポイントを3つに絞って話す予定です。

最初,ちょっと面食らいましたが,次第になれてきました。

何よりも有り難いのは,快適な仕事場になったことです。

これまで使っていたPCも,なかなか良い感じだったのですが,新しいPCは速さが違います。非常に快適です。

ディレクターもサクサクに動きますし,ソフトも立ち上がりが実に速いです。

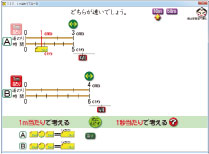

せっかく新しいパソコンにした記念に,年末から作り進めていた6年の「速さ」のソフトの仕上げをしました。

このソフトは,かなり画期的です。

まず,「道のり」と「時間(秒)」を設定します。AにもBにも設定できます。

そうして,両方の条件を見比べて,どっちが速いかを考えます。

画面に「1m当たり」と「1秒当たり」が出ているので,その考え方で考えるとどうなるかを,このソフトではしっかりと見ることができます。

画面では,「1m当たり」で考えるモードになっています。

Aの方は,1mで考えるというのは,数直線上でどう考えることなのかが示されています。

画面のした方には,その計算がでています。

どんな感じのソフトなんだろうと思われた先生,「もっと算数」サイトにアップしますので,そちらからダウンロードしてご覧下さい。

暮れに,新規企画としてお話しを頂いた児童書の原稿をずっと書いていました。

昨日の夜,その大枠完了にたどりつきました。

予定では3日には大枠完了だったのですが,今回のは珍しい制約があり,その制約に対応するにはどうしたらいいのか,というところに頭をひねっていました。

大枠が完了しても,まだ,細かいところをあれこれ修正工夫しないとならないので,ホッとしている余裕はありません。でも,ちょっと息を抜くことも大切です。思わぬ,ひらめきがあるからです。

お正月中に『法華経』の中巻が届きました。

お正月中に『法華経』の中巻が届きました。

何とはなく,良い気分になりました。やっぱり,歴史の重みに耐えてきた本を読めるというのはありがたいことで,そのこと自体が良薬となります。

また,法華経は聖徳太子も読んだ書なのです。

聖徳太子は6年生の有名人で,算数ソフトでも6年2巻の「速さ」で大活躍をしています。

昔,聖徳太子の書いた『法華義疏』を抄本で読んだことがありました。でも,その大元の法華経がよく分かっていなかったので,かなりうわべだけの読みになっていました。

法華経を上中下と読み終えたら,再び法華義疏を読み直そうと思っています。

思わぬアクシデントがありました。書棚を見たら,同じ本が並んでいたことです。ちょっと前に上中下の3巻を買っていたのです。そんなこともすっかり忘れて,新しく注文して,それが届くのを待っているのですから,私ものんきです。

朝起きて,いつものようにPCを起動。

朝起きて,いつものようにPCを起動。

少し動かしていたら,なぜか,フリーズ。

新年早々,おやおやと思ったのですが,セーフモードで再起動など復旧中にちょっと時間が生まれます。

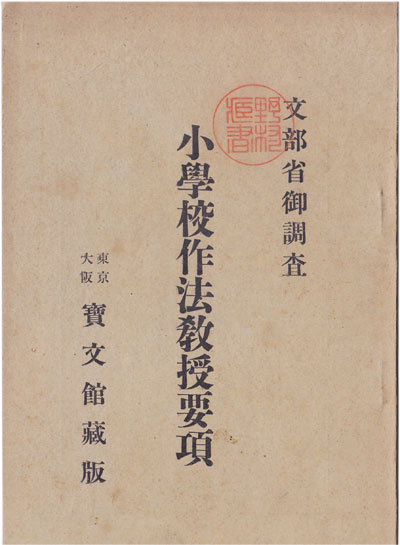

せっかくだから,復旧の時間に読みたいと思っていた『小学校作法教授要項』を取り出し読み進めました。

何度か読み返していますが,やっぱり,良い内容でした。

当時(明治時代の末期),小学校で教えられていた作法は,教える内容がまちまちで,流派にこだわりがあり,どうにも上手くなかったのです。

それを何とかしようと,作法教授要項が作られました。

その内容は「標準を示すと共に,最普通にして適切なりと認めたる形式及び心得を選定したるものなり」と記されています。

作法のお話しとして,私が良く話しをする「姿勢」についても,

一,立てる姿勢

二,腰掛けたる姿勢

三,座せる姿勢

と,3種の姿勢の作法が載っています。

今の時代,腰掛ける時間が長いので,私はこの姿勢に一番注目をしています。

上体は立てる姿勢と同様にし,

腰を深く掛け,

足を正しく床上に揃え,

両手を膝の上に置き,又は,軽く組み,

眼は前方を正視すべし。

作法ですから,何をどうするという形が示されているだけなっていますが,作法を指導するのは良い形をマスターすることにより,正しい心を育てる所にあります。

ですので,なぜ,こういう姿勢を取ると良いのか,それなりに意義を知らないとなりません。

姿勢の意義の最も大切なところは,野口芳宏先生がしばしばお話し下さいます。

「姿勢」という漢字にそのヒントがあります。

「姿勢」の漢字をそれぞれ訓読みすると,「すがた」「いきおい」となります。

良い姿勢というのは,それだけで勢いが見られる姿なのです。

それでいて,足を床に着け,手はハの字にします。これは,相手の方への敬意・恐縮の気持ちです。

足を組む人が隣にいたら,床にそろえている人はいかにも心が落ち着いていて,相手の方に敬意を持っていることが分かります。

腕組みをする人が隣にいたら,手を膝に乗せている人はいかにも凛として,相手の方への恐縮の気持ちが見えてきます。

この敬意・恐縮の形が日本の伝統的な姿勢です。

『作法教授要項』を読み進めている内に,PCも復旧しました。

でも,気持ちが良かったので,最後まで読んでしまいました。

流れに乗って,戦前の学校の礼法の本も開きました。卒業式で校長先生が登場するタイミングが載っています。

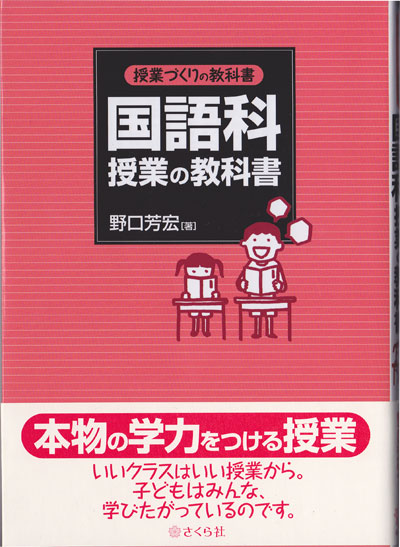

年の瀬,師匠・野口芳宏先生の本『授業づくりの教科書 国語科授業の教科書』を再読していました。

年の瀬,師匠・野口芳宏先生の本『授業づくりの教科書 国語科授業の教科書』を再読していました。

読み返したのは,「第3章 授業の基礎技法」です。

基礎技法とあるのですが,読んでいると,「基礎」というより「重要」と思えてきます。

まず,「質問」と「発問」は別物として紹介されています。若い内は,何でも問えば,それは問いを発しているのですから,「発問」と思ってしまいますが,質問となっている場合も多々あります。

どう違うかが,一覧表になっています。授業をしてきた先生が読んだら,なるほど!と思えます。

その後,発問の教育的意義が記されています。こういうところが,重要なのだと思っています。

「解に迫り,追求していくその過程で,子どもの思考力を練り,高めていくためにするのが『発問』である」と。

そうして,そういった質の高い発問の成立とメカニズムも示されており,さらに,良い発問の条件が載っています。

一義性(明快性)を持つ

生産性(開発性)がある

・・・・・

関心のある先生は,ぜひ,ここをお読み下さい。

読み途中で,ちょっと一休みし,フェイスブックを見たら,山口県の浅村先生からメッセージが入っていました。なんと,この本を読まれていたそうです。たくさん線を引き,ノートに整理され,この教科書シリーズの今後を楽しみにしていると,嬉しい便りを頂きました。

大晦日に,同じ本を読んでいた先生と,学びを分かち合えて,とても良い気分になりました。

そろそろ,『法華経』の中巻が届く頃です。お正月に楽しく読みたいと思っています。

東京でディナーを頂きながら,来年の話しをしました。

話しの中心は算数ソフトです。

お使い下さっている先生方の評判が実に良いので,これをこの先,どうしていくのか,というちょっとした戦略会議のような話しになりました。

どの話しもとても面白く,心が弾む内容でした。

その中の1つが,win8とディレクターの話でした。

ディレクターはその昔,winOSが新しくなったとき,ディレクターファイルにちょっと引っかかりが起こり,困った物だと思ったことがありました。

そういう事があったので,今回のwin8はどうなるかちょっと心配していました。

でも,お話を伺ったら,何の問題なく動くだけでなく,起動も実に速くなるそうです。それだけでなく,ディレクターで作ったソフトをwin8のとあるところに入れてから起動するようにすると,アッという間に立ち上がるそうです。画期的です。

どうもwin8は非常に良いOSになっているようです。ありがたいです。年明けにはwin8に移行することにしました。

新しい年は,面白い年になりそうです!

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)