「文坂」と掘られた石。

「文坂」と掘られた石。

御茶ノ水駅からさくら社に歩いていくと、その途中に出てきます。

どういう意味なのかは、全く分かりませんが、見ると何となく良い気分になります。きっと、自分の世界観とフィットしているからでしょう。

「文」という字がいいですよね。

若い頃から教育論文をたくさん書いてきましたし、本も出してきました。

そうして、出版社まで。

自分のたどってきた道が文に重なり、ふつうの人がやらない、自分の世界を作り上げる、そういう努力をし続けろと言っているような気になります。

さらに、「坂」がついています。

上り坂の時もあれば、下り坂の時もあります。

努力をしていても、下り坂になることもあります。

一瞬にして上り坂になることもあります。

自分ではどうにもならない世界を感じます。

「文坂」の文字に、フッと人生を感じ、グイッとやる気がでてきます。

「文坂」の文字に、フッと人生を感じ、グイッとやる気がでてきます。

そうして、自分に言い聞かせます。

「実力が無いのだから、努力という鎧を身に着けろ」と。

--

関連記事:

昨年の9月に視察したケニヤの小学校の給食室です。

昨年の9月に視察したケニヤの小学校の給食室です。

薪が1年分用意されています。

この薪4本で1日の給食を作ります。

計画的に薪を準備し、使っています。

この給食室を見た時、日本の小学校の電気・ガスの行き届いた給食室がいかに恵まれているかと痛感しました。

そうして、1年経って、この10月にルワンダの学校の給食室を見学できました。

ケニヤの給食室がとても立派に見えます。

ケニヤの給食室がとても立派に見えます。

熱効率の良い竈。

薪のストック。

パッと見ただけでも、明らかな違いが分かります。

どちらの小学校も国の首都にありますが、大きな差が出ています。

ケニヤはアフリカの中では極めて良く発展している国で、ルワンダも発展していますが、ケニヤにはまだまだ届きません。

こういう国の発展の姿が給食室の違いにも現れてきます。

給食室の改善には、私は無力ですが、こういう状況を知るにつけ、私も全力でルワンダの算数教育を応援したいと思います。

そうして、ルワンダの子がどんどん計算や算数ができるようになり、1世代、2世代と進むことでアフリカ有数の国に発展してくれたらと願います。

--

関連記事:

伊能忠敬出生の地で撮影した写真です。

伊能忠敬出生の地で撮影した写真です。

県の史跡に指定されたことを記念して建てられたそうです。

場所は、千葉県の九十九里町にあります。

「想い出の九十九里浜」という歌がヒットしましたが、その九十九里浜に面している町です。

一方、千葉県の佐原に「伊能忠敬旧宅」が国の史跡としてあります。

ですので、伊能忠敬は、「佐原の人」とずっと思っていましたが、生まれは九十九里だったのです。

良い勉強になりました。

--

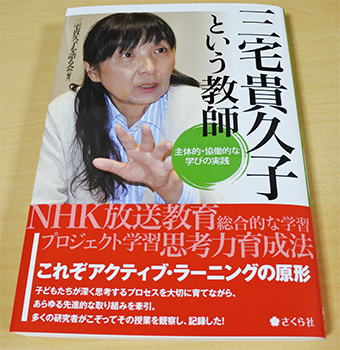

来週は、三宅貴久子先生とお会いします。

来週は、三宅貴久子先生とお会いします。

楽しみです!

この春に退職したのですが、大学院で学んでいるバリバリの先生です。

途上国の話を伺いつつ、思考力の育成について、その王道的歩みの話も聴けたらと思っています。

--

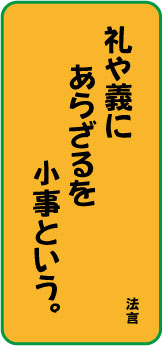

「チーム算数」で『法言』が話題になりました。

ちょうど、仏教と儒教について話していたところで、城ヶ崎先生から「法言」と発され、なかなか良いタイミングで法言が話しに入ってきました。

法言を書き表したのは、揚雄(ようゆう)です。孔子の後、500年ほどに活躍をした儒学者です。

法言には、論語と同じような内容が、ちょっと角度を変えて 書かれているところがあります。

書かれているところがあります。

そんなところを読み進めると、ハッとするところがあります。

その一つが、親孝行について記したところです。

「親の気持ちを満たす」

当たり前すぎて、それがググッと実に新鮮に響いてきます。

そうして、「深いなぁ」と感じ入ります。

道徳を学ぶという事は、こういう徳のある言葉をかみしめて、自らを省み、これからの行動を思案することなのです。

こういう道徳を「昔ながらの道徳」と呼んでいます。

12月の神戸での野口塾で、少し、「昔ながらの道徳」の話しをします。

--

関連記事:

車で出張。

車で出張。

その帰りしな、カーナビに「伊能忠敬出生の地」が出てきました。

行く時には全く気がつかなかったのですが、帰りと言うこともあり、ちょっと寄ってみました。

入り口には「千葉県指定史跡 伊能忠敬記念公園」とありました。

千葉県ゆかりの偉人ということもあり、伊能忠敬にはあこがれるものがありました。

50を過ぎてからでも、努力をして日本全図を作成したのです。

「人生は後半、真価あり!」との思いを強く抱かせてくれた偉人です。

「人生は後半、真価あり!」との思いを強く抱かせてくれた偉人です。

銅像や、出生の地という石碑などを見ながら、伊能忠敬の50以降と、自分自身の50以降とが妙に重なって来て、改めて心が奮い立ちました。

50歳の頃に新しいことを始めたのが似ている。

忠敬は20歳も年下の人について天文学を学んだのと同様、私も一回り年の若い先生について学んだ。

この2つが似通った生き方と思っていたのですが、今年は新たに、もう一つ似通ったことができました。

忠敬は幕府に認められて蝦夷の測量を開始したのです。

私はJICAに認められてルワンダへの調査を開始しました。

こうなると、忠敬の第10次測量まで自分もできるのではないかと思えてきます。

小さな公園でしたが、私の思いは大きくなりました。

「自分を導く先達でいてください」

ふと、そんなお願いをしました。

--

関連記事:

今度の土曜日は、「チーム算数」です。

場所はいつものジョナサンです。

--

『社会教育』10月号に「創刊70周年特別企画◆インタビュー」が載っています。

『社会教育』10月号に「創刊70周年特別企画◆インタビュー」が載っています。

話し手は明石要一先生。

テーマは、

これからの社会教育ビジョン「10の提案と3つの予測」

です。

10月号には、7つの提案が載っています。残りは、来月号となっています。

7つの内の5つ提案を載せますが、一部、伏せ字にします。

提案1 土・日曜日に学校と( )を入れ替える。

提案2 ふるさと納税ではなく( )・生涯( )納税

提案3 施設のあり方が変わる( )コンビニ

提案4 ( )時間の学習環境づくり

提案5 人工( )に負けない教育システムづくり

切り口がなんとも斬新です。

どれも、アッと驚く提案で、なるほどと感心しました。

社会教育に関心のある先生、今月号と来月号をお見逃し無く!

--

関連記事:

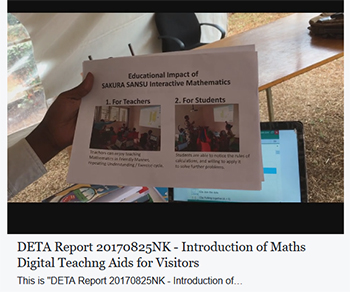

さくら社のHP。

「世界に広がる算数ソフト」コーナーに新記事がアップされました。

新記事のタイトルは

新記事のタイトルは

【『国際開発ジャーナル』、『日刊工業新聞』に載りました】

です。

掲載内容は、ルワンダのJICA事務所の高田所長のインタビュー記事です。そこに、さくら社の取り組みが紹介されています。

さくら社の取り組みというのは、

「初等算数教育へのICT活用による教育の質の向上を目的とした案件化調査」

です。

さくら社の取り組みを、所長が認めて下さったのです。

大変光栄なことです。

詳しくは、新記事をご覧下さい。

--

ルワンダの道中に読んだ『法言』から、良い言葉をここに記しておきましょう。

ルワンダの道中に読んだ『法言』から、良い言葉をここに記しておきましょう。

こういうところを読むと、ルワンダでの事業にも、「礼」と「義」をしっかりと心に据えて進もうという気持ちになります。

相手国の教育関係者への礼。

大変な環境下で学ぶ子供達をそのままにしてはおけないという義。

こういう事を忘れてすすめると、事業そのものが小事となります。

事の大小を礼と義ではかれる心を持ちたいものです。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)