ルワンダの友達から,「新しくお店ができた」とメールが届きました。

タイ料理屋さんがオープンしたことと,

イタリアンのお店がオープンしたことです。

タイ料理もイタリアンも,本の街・神保町にはたくさんあります。

ですので,観光目的でルワンダに行くのでしたら,どんなお店ができても,どうということもないように思えます。

でも,今の私には,このお店オープンの話は,嬉しいニュースとして響いています。

でも,今の私には,このお店オープンの話は,嬉しいニュースとして響いています。

通常,人が増え,衣食足りる様になったら,その次に人々が注目するのが「教育」だからです。

タイ料理やイタリアンのお店ができるのは,そういうところで食事をする人が見込まれているからです。

「衣食が大いに伸びている!」と感じます。

友達からのメールには,嬉しいことに,お店を案内してくれるとありました。

この目でお店を見て,賑わいを感じて,その先の教育の振興に,私もささやかながら協力をしたいと思っています。

友達との再会が楽しみです。

--

今年の海外出張のメインはルワンダになりそうです。

他に,あの国,この国とプランが上がっていますが,実際にはどうなるか,まだはっきりしていません。

ささやかながらも,こういう状況になるところまで前進していることがとても嬉しいです。

--

関連記事:

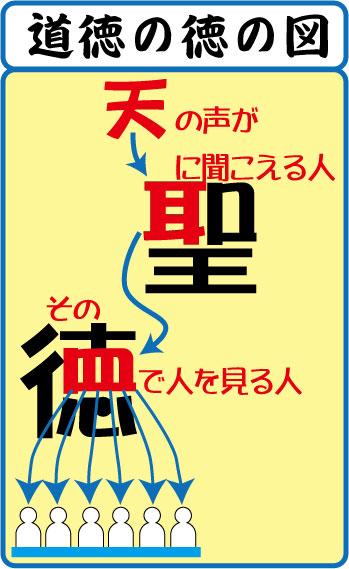

道徳の徳って何かと問われたら,「天の声を聞くことができる聖人のような目で人々を見る心」などとなるのですが,これはなんだか,だらだらしています。

道徳の徳って何かと問われたら,「天の声を聞くことができる聖人のような目で人々を見る心」などとなるのですが,これはなんだか,だらだらしています。

そうなのだと思いつつも,間延びを感じます。

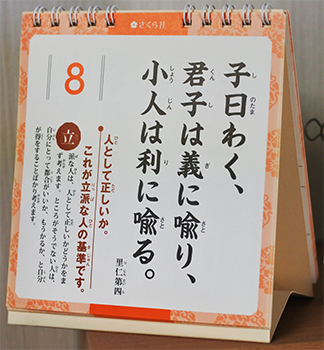

図を見ればわかるように,道徳の徳とは,要するに「学校の先生の心」なのです。

でも,昔も今も,どうしようもない先生もいます。

いつも「自分に正しく」と天を仰いで我が身を省みている先生の心が,道徳の徳なのだと思っています。

ですので,簡単に言うと,「先生らしい先生」こそが道徳の徳の体現者なのです。

先生にはこういうことで,すっきりさ加減がでてきます。

しかし,これを子ども達に伝えるとなると,このままではどうにもなりません。

「先生らしい先生の心です。よく見て下さい」となってしまい,かなり滑稽です。

子どもには子どもにふさわしいように,道徳の徳を語れたら,それがベターです。

子どもには子どもにふさわしいように,道徳の徳を語れたら,それがベターです。

子ども達には,「お父さんお母さんが見ていると思って行動する時の心」となります。

子ども達にとって,お父さんお母さんがこそが,天なのです。

成長して大人になると,父母とは別に,新たにお天道様も天になってきます。

こういう日本人っぽい道徳が私は好きです。

--

関連記事:

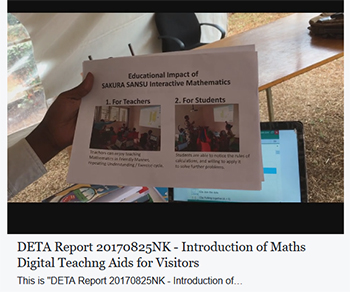

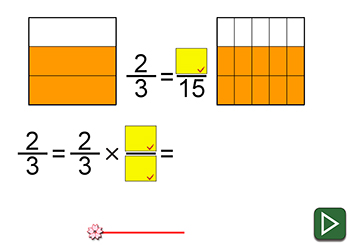

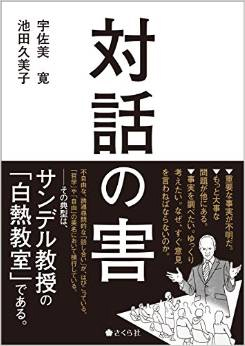

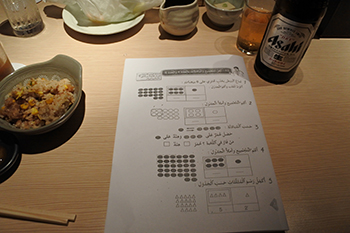

算数ソフト『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』を軸に,海外の教育を支援していく活動を少しずつですが,進めています。

算数ソフト『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』を軸に,海外の教育を支援していく活動を少しずつですが,進めています。

その一環で,今日は国立国際医療研究センターへ予防接種を受けに行きました。

予定では,「A型肝炎の2回目」と「破傷風の3回目」でした。

ですが,3月にケニヤの他にもう1か国行く可能性が高まったので,その旨を問診の先生に話しました。

すると,「腸チフスもやっておきましょう。腸チフスは食べ物から感染します」と言われました。

「あの~,私が行くのは都市部だけなのですが・・」と言ったのですが,「都市部でも感染します」とはっきり言われました。

「都会のレストランやホテルに出てくる食事の中に,腸チフス菌が入っていることがある」ということなのでしょうか。さすがに,ちょっとぞっとしました。

ということで,左肩に2本,右肩に1本,予防接種をいただきました。

今の注射は痛くなので,ありがたいです。

--

「類は友を呼ぶ」ということわざがあります。

島原先生や高本先生が海外教育活動に関心を持っていることがわかりました。

妙に嬉しいものを感じます。

いつか,海外の話を語り合いたいと思います。

--

関連記事:

「道徳って,なんですか」と問われたら,「それは,徳のある道のことですよ」と答えると,わかりやすいです。

「道徳って,なんですか」と問われたら,「それは,徳のある道のことですよ」と答えると,わかりやすいです。

「道」ですから,向かう方向があります。

「道」ですから,それなりに幅があります。

この道があまりに遠いと,歩む気持ちが萎えてしまいます。

この道があまりに狭いと,道をそれてしまいます。

道徳はとても大切な内容です。

ですので,元来,誰しもが歩めるようになっているので,まずは厳しいとは縁がない道と考えられます。

少しずつ歩んでみるとわかるのですが,かなり愉しい道なのです。

ところで,「道徳」の「徳」です。

「道徳」の「徳」って,いったい何のことなのでしょうね。

今日は,その話をしましょう。

徳を考える前に,「聖」を考えましょう。

「聖」は「耳」に重きを置いた漢字です。

何かが聴こえる耳の持ち主,それが「聖(ひじり)」なのです。

何が聞こえるのかというと,昔から決まっています。

「天の声」です。

天の声が聞こえるような偉い人のことを聖人と呼んでいます。

よく知られている聖人といえば,孔子,釈迦,キリストがいますね。

聖人には天の声が聞こえるのですが,残念ながら私たちには聖のようには聴こえません。

すぐに,雑念に心が奪われ,時には天に背いてしまうようなことすらあります。

そんな普通の人ですが,せめてもの思いとして,時々ですが,聖のような目で人々を見るようにしています。

それ次第に板に付いてくるように歩んでしまうので,道徳は道として存在しているのです。

この人々を「聖がごときの目で見る」ときのその心が「徳」なのです。

「徳」のある職業があります。

その代表格は小学校の先生です。

朝から夕方まで同じ子ども達を差別無く見守り,導きます。これこそが徳のある姿です。

家に帰っても子ども達のことをあれこれ思い案じます。まさに徳のある姿です。

学校の先生に多くの方々の期待がかかるのは,人の上に立ち導く徳のある心が必須の職業だからです。

小学校の先生に限らず,大人になり年齢を重ねると,遅かれ早かれ何らかの形で人の上に立つ立場になります。人生のバトンタッチに,「年の功」が必要だからです。

上の人が徳の道を歩めば,付いていく子(人)も,自然と人の上に立てるだけの徳を習得します。

徳の心を一層自覚的にすることです。

それが聖に近づこうと徳のある道を歩む「道徳」なのです。

--

ところで,聖人。

日本にもいます。聖徳太子です。

「道徳の徳の図」をよくご覧下さい。

聖徳の流れで子(人)を見ていることがわかります。

また,「太」には,「水の上に、人を両手でおしあげている形で、人を水没から救い、安泰にする意」(字通)という意味があります。

「水没」,つまり,遅れたり,道を外れたりしている子(人)のことです。

見捨てずに救い出そうとする行為が「太子」なのです。

道徳の徳とは,別名「聖徳太子」なのだととらえておけば,かなり良い把握ができます。

さあ,両手を広げてみましょう。天の声が聞こえるように。

さあ,両手を上に押し上げてみましょう。水没した子を救うように。

落ちそうになっている子どもや仲間を,

ひねくれてしまいそうな子どもや仲間を,

救えそうな気持ちになってきます。

聖徳の心で「徳のある道」を歩めるようにしていきましょう。

--

「徳は孤ならず。必ず隣あり」(論語里仁第四)

この言葉を思い返すたびに,今からでも徳のある道を歩もうと自分に語りかけてしまいます。

--

関連記事:

大阪で関大初等部の6年生がブース展開をした「ワン・ワールド・フェスティバル」で三宅貴久子先生と一緒に撮影しました。

大阪で関大初等部の6年生がブース展開をした「ワン・ワールド・フェスティバル」で三宅貴久子先生と一緒に撮影しました。

この日は,公開研究会の翌日で「日曜日」です。

普通なら,家でホッと一息つくところです。

授業や協議会などの疲れを取りたいところです。

そんな雰囲気を微塵も見せず,三宅先生は朝から終了まで,きわめて元気に,ずっと会場に張り付いていました。

この熱さ,この教師魂,敬服します。

三宅先生とは海外で一緒に活動する日がやってくるだろうなと思っています。

どんな活動になるのかは全くわかりませんが,その日が楽しみです。

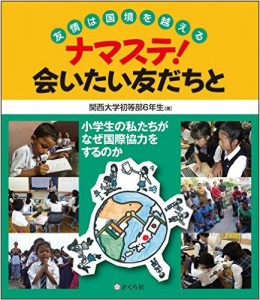

この写真を見て,初等部6年生の活躍を思い出していたら,アマゾンから予約していた『ナマステ!会いたい友だちと--友情は国境を越える』が届きました。

この写真を見て,初等部6年生の活躍を思い出していたら,アマゾンから予約していた『ナマステ!会いたい友だちと--友情は国境を越える』が届きました。

この本の表紙カバー。

表紙をめくって内側に折れている所に,グッと来ることが書かれています。

※本書の売上げによる収益金は,ニランジャナスクールの学習環境改善のために使われます。

これがあったので,アマゾンでも予約し,会場でも購入しました。

購入することで,6年生や三宅先生の取り組みに,ほんの少しですが私も参加した気持ちになりました。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)