次の火曜日,横浜市の小学校で授業をしてきます。

若い先生方を中心とした研究会があり,その研究会の一環として,5校時・6校時に授業をしてきます。

5校時は,6年生全員が対象です。体育館で「姿勢の良い人になろう」というテーマで授業をします。

6校時は5年生の一つの教室で算数です。図形の面積が終わろうとしている頃なので,そこに少し絡んだ授業をします。

授業の後は,若い先生へ向けた講話です。

どんな授業になり,どんな講話になるのでしょう。

明後日には詰めたいと思っています。

--

土曜日は野口塾in相模原です。

私も一こまお話しします。

テーマは「東アフリカ教育事情 算数ソフトの視点から」です。

楽しい話になりそうです。お近くの先生,ぜひお越し下さい。

--

写真はバングラディッシュで販売されているBLACK TEA と GREEN TEA です。

写真はバングラディッシュで販売されているBLACK TEA と GREEN TEA です。

BLACK TEA というのは,紅茶のことです。

そのバングラデシュですが,私は「バングラディッシュ」と言っていました。

でも,どうも,違うようなのです。

フェイスブックで伊藤先生から「バングラデシュ」と普通は言うことを教えてもらいました。

ありがたかったです。

こういう指摘,年をとると,どんどん少なくなってきます。

だから,自分で気をつけないとなりません。

そんな状態が今なので,指摘してくれた人には手を合わせたくなります。

--

関連記事:

算数ソフトの会議が開かれました。

算数ソフトの会議が開かれました。

日本でも授業で使って下さる先生が増えています。

子供達に喜ばれ,算数好きが増えています。

何ともありがたいことです。

会議では,バングラディッシュが話題になりました。

もしかしたら,3月までにバングラディッシュにも行くことになるかもしれません。

私が小学生の頃,バングラディッシュという国はありませんでした。あったのは西パキスタンと東パキスタンです。

インドを挟んだ東西にパキスタンが分かれていて,子供心に「すごい国だなぁ」と思っていました。

そうして,東パキスタンはバングラディッシュになり,国旗は日本によく似た図案になっています。

親日と思っていますが,今日はそういう話題にはなりませんでした。

算数ソフトが日本国内はもとより,海外からも注目されるようになりました。

こうなってくると,私もますます力が入ります。

海外の「子供達の学力向上」「先生方の資質の向上」に遠く日本から協力したいと思う気持ちがどんどん強まります。

一人の力では大したことはできません。

ですが,一緒にその道を歩んでくれる方々がいてくれます。

皆さんの力をいただきながら,「私も奮励したい」と思った一日でした。

--

関連記事:

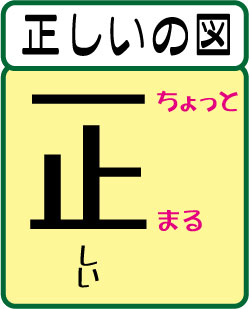

「姿勢の良い人になろう」という授業で,「自分に正しく,人に優しく」ということを「人と自分の図」を書いて話しました。

「姿勢の良い人になろう」という授業で,「自分に正しく,人に優しく」ということを「人と自分の図」を書いて話しました。

その延長の話を,懇親会で少ししました。

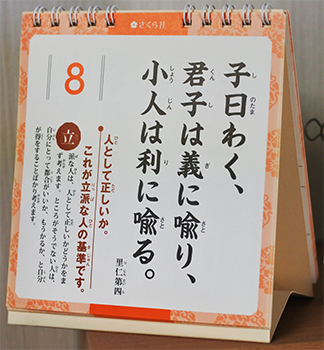

「正しい」についての話です。

「正」は,「一」と「止まる」に分解できます。

ですので,「一寸(ちょっと)止まって考えよう」と思っていれば,正しい判断ができるということになります。

カチンと来たときに,「ああ言えばこう言う」ですぐに返すと,けんかになりますが,ちょっと間をおけば,良い解決に向かえます。

どうしてこんな解釈をするのかというと,漢和辞典で漢字の意味を調べたからです。

「正」の一画目の「一」は,古くは「口」として書き城郭を表していました。

また,「正」から「征」が生まれています。

そうして,説文解字(せつもんかいじ)という中国最古の漢字字典には,正は「一以(もっ)て止まる」とあります。

映像が浮かびますね。

「軍隊が城郭に向かって進軍し,城郭の前で止まった」というようなイメージです。

進軍のまま攻めずに,いったん軍を止めて,どう攻めるか考えて軍を動かします。

そんなことを思っていると,自然と「ちょっと止まって考えると,正しい判断ができますね」となるわけです。

こういう話を知っていると,「正しさ」に関する授業をするとき,タイミングを見て話すことができます。

宇和島での授業では話しませんでしたが・・・。

--

関連記事:

長崎の辻川先生から『道徳のチカラ』最新号が届きました。

長崎の辻川先生から『道徳のチカラ』最新号が届きました。

今回のテーマは「批判的思考力」です。

この『道徳のチカラ』は本屋さんでは売っていません。

私家版ですので,辻川先生に申し込みます。

いつも思うのですが,こういう活動を継続的に行っていることが素晴らしいです。

学生の頃,「歌集」を作ることが一つの文化になっていて,その延長線上で「冊子」づくりをする仲間がいました。

その影響もあって,私もこういうことをするのが好きでした。

ただ,継続する力が弱く,長続きはしませんでした。

表紙の一番下,タイトルのすぐ下の枠の中に,↓のように書かれています。

道徳教育改革を志す教師の集い「道徳のチカラ」

継続力は,この「志す」かどうかなのだと思います。

--

特集は「今こそ,批判的思考力」です。

もしかしたら昨年7月に出た,「小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」への批判的思考力なのかなと思いました。「今こそ」と書いてあったからです。

でも,そうではありませんでした。

次号がそうなのかもしれません。期待しています。

--

関連記事:

新年早々,「2/6 関大初等部 お昼食べるメンバー」というグループがフェイスブックにできました。

新年早々,「2/6 関大初等部 お昼食べるメンバー」というグループがフェイスブックにできました。

島原洋先生と会食を!

そんなところからスタートしたのですが,ありがたいことに島原先生は御同僚の先生と一緒です。

それなら,みんなで!となりました。

そこに三角えみ先生が加わり,これは楽しくなるなと思っていました。

そんなことをフェイスブックに書いたら,偶然にも読んでくれた先生がいて,あっという間に会食メンバーが増えました。

それを見て,三角先生が「2/6 関大初等部 お昼食べるメンバー」というグループをフェイスブック内に作ってくれたのです。

一緒に会食をする先生方をご紹介します。

島原洋先生(+同僚の先生方)

三角えみ先生

高本英樹先生

浅村芳枝先生

広山奈緒子先生

木村明憲先生

これに,篠原裕文先生が加わりそうです。

もちろん,私も一緒です。

合計8名(+α)です。

★持ち物:お弁当・飲み物

★場所:関大初等部の中のどこか

公開で勉強をして,会食交流で友だちを増やして。

午前中に見た授業の中で,一番グッと来たことを語り合ったら,楽しいですね。

こういうことができるのですから,SNSの発達は行動・交流に大きな影響を与えているとわかります。

当日が楽しみです。

公開当日,『ナマステ! 会いたい友だちと --友情は国境を越える』(著者:関西大学初等部6年生)が販売されます。これは外せないので,数冊購入してアクティブラーニングや世界貢献に関心のある方におわけしたいと思っています。

--

関連記事:

「姿勢の良い人になろう」という授業をして,その内容を少し記しています。

「姿勢の良い人になろう」という授業をして,その内容を少し記しています。

昨日は,「ニワトリの図」を書きました。

ニワトリさんやお猿さんたちと,人はちょっと違うんだという話です。

「良い・悪い」がわかるのが人なんだと言うことです。

「良い・悪い」があることの話をしたら,ついでに「分別がある」の話をすることができます。

「分別」は「ふんべつ」です。「ぶんべつ」と濁ると,ゴミの分別になってしまい,話が進みません。

「分別がある」というのは,まさに読んで字のごとしです。

「分けて」「別れる」のです。

何を分けるのでしょうか。

「良いと悪い」を分けるのです。

何と別れるのでしょう。

悪い方と別れるのです。

物事に良い悪いがあり,その「良いと悪いを分けて」,「悪い方と別れる」のが分別があるということなのです。

食事の仕方にも良いと悪いがあります。

姿勢にも良いと悪いがあります。

挨拶の仕方にも良いと悪いがあります。

要するに,礼儀作法の世界には良いと悪いが必ずあるのです。

「悪い方と別れるぞ」と判断できる人が分別のある人です。

「悪くてもいいや」と判断する人は分別のない人であり,場合によっては聞き分けのない子なのです。

こういうことを知っていると,時間があれば,「良いと悪いを分けて,悪と別れる」とみんなで唱和したくなってきます。

漢字を訓じることで,道徳の指導に大いに役立つことがあります。

そんなとき,「日本語は素晴らしいな」「漢字はありがたいな」とつくづく思います。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)