「姿勢の良い人になろう」ということで,「人の図」,「人と自分の図(1)」,「人と自分の図(2)」を記しました。

「姿勢の良い人になろう」ということで,「人の図」,「人と自分の図(1)」,「人と自分の図(2)」を記しました。

授業では触れなかったのですが,講話で先生方に少し話したのが「ニワトリの図」です。かなり,あっさり話しました。今回は少し詳しく記します。

今回の授業のテーマは「姿勢の良い人になろう」です。

道徳でなければ,「姿勢を良くしよう」でも,「良い姿勢をしよう」ということでも良かったのです。

ですが,道徳の授業ですので,ここは「人になる」ことを目指すようなタイトルにしました。

ここで使っている「人」は,単なる動物としての人ではなく,「徳のある人」「立派な人」ということです。ですので,少し詳しいタイトルにすると,「姿勢の良い徳のある立派な人になろう」となります。

大事なのは,「人になろう」という指向性です。

道徳は時として,その瞬間瞬間を道徳的判断で・・・となることがあります。

そういうこともありますが,道徳は人生を通じて目指していくものです。

基本は指向性にあります。

また,何かを目指すと言うことは,何かから遠ざかることを意味します。

何から遠ざかるのでしょうか。

そこが明確になると,「目指す方向はこっちだ!」と一層わかりやすくなります。

『論語』や『礼記』などを読んでいると,時々,「禽獣」という言葉が出てきます。

トリやケダモノです。

人の目指す方向の真逆にいる存在として用いられています。

女性が襲われたり,理不尽なことをされたとき,「ケダモノ!」と叫びます。

徳のある人の真逆の存在。それが「ケダモノ」とされているからです。

2500年もの昔から伝わっている最悪な比喩です。

その「ケダモノ」から遠ざかること,「ケダモノ」と決別すること,それが徳のある人の歩む道です。

では,その禽獣と人は何が違うのでしょう。

もちろん,道徳として何が違うかということです。

それは,「良い・悪いという区別の有無」です。

猫や鳥や猿にも,それなりの姿勢があります。

ですが,そこには「良い姿勢」「悪い姿勢」はありません。

猫や鳥や猿も,食事をします。

しかしながら,良い食べ方・悪い食べ方はありません。

当たり前の話ですが,親猫が子猫に,「姿勢が悪いよ」とか「散らかさないように食べましょう」と指導を入れているところ,見たことがありませんね。

猿も同様です。「良い○○○」「悪い○○○」という概念が無いのです。

「良い」「悪い」の区別ができる頭を持っている人間なのに,心がダメになると悪い方を選んでしまいます。

そんな心になって欲しくないので,「人になろう」とタイトルにつけたのです。

さて,この後,「分別があるの図」をご紹介するのですが,それは今度にします。

--

関連記事:

昨年は楽しい一年でした。

今年は,どんな年になるのでしょうね。

未来のことは神のみぞ知る。

そう言うことですから,人並みに神社へ初詣に行きました。

今年は,「神様,人々のために頑張って下さいね。」と応援の一言を申し上げました。

申し上げた後,「神様は頑張るという存在ではないな」と気づき,ちょっとマズッタかなと思いました。

さらに,「神様に申し上げること自体が不遜」とも思えてきて,ダブルでマズッタなと思いました。

でも,「そういうことを神様は気にしないので,何のこともない」と思うに至りました。

神様は大らかなのです。

神様は明るいのです。

そういう心に近づけたら良いなぁと思います。

--

皆様にとりまして,今年も良い一年になりますよう,お祈り申し上げます。

本年も,よろしくお願い申し上げます。

--

関連記事:

「姿勢の良い人になろう」の授業をして,まず最初に「人の図」を書きました。

「姿勢の良い人になろう」の授業をして,まず最初に「人の図」を書きました。

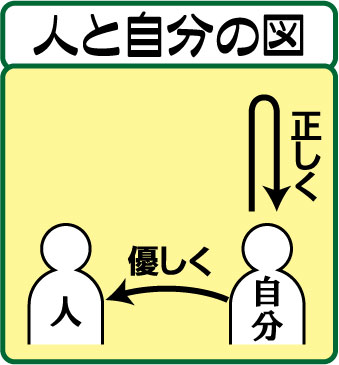

それから,「人と自分の図」を書きました。

人には「優しく」と図に書いて,「では,自分には?」と問いました。

すかさず「厳しく」と返ってきましたが,正解は「正しく」です。

会場の先生方が頷く姿が見えました。

算数で3+2は「4」ではなく「5」と正解を示しても,頷くほどの反応はありません。

誤答も正答も,どちらも言葉の力が同程度だからです。

ところが,「厳しい」と思ったものが「正しい」と知ったとき,ある種の納得感が出てきます。

正解の言葉の方が,誤答の言葉より実に素晴らしいからです。

その寛さ,その大きさ,その輝き,その目指す方向・・・。

だから,道徳の場合は誤答を子供達が言っても,それがなぜ誤答かを語らずとも,正しい方を示すことで心に響かせることができるのです。

その響きが伝わる人は,正答を基準にして,なぜ誤答はイマイチなのかを考えるだけの力がわいてきます。

子供達には,正答を示すだけで理由は説明しませんでした。

「そう言うものなんですよ」と思うところから入るだけでも,「学びの構造」が子供達に伝わるからです。

この図を見て,声に出すときは,「自分に正しく,人に優しく」と読みます。

まず持って,自分を正します。

その正しさを持って,人に優しく接します。

これが道徳の基本です。

--

この日の授業の途中で,一人の男の子が隣の子の背中を見て,小さい声ながら強い語気で「背中,背中」と言っていました。

洋服がふくらんでいて,それが背もたれに触れていたからです。

言われた子は「触れてないよ」と言うのですが,注意はやみません。

そこで私は,「人には優しく言うんだ」とその場で指導しました。

参観された先生方にはどう映ったかわかりませんが,この指導はお粗末です。

我ながら,切れ味が悪いと思いました。

少なくとも,「君は姿勢が正しい。それはこの図のここだ。ここは良くできている。」と一言加えるべきでした。

そうして,「優しくの方がイマイチ。言い方を考えてみよう。」などと言えたことです。

こうすることで,その子を学びの構造の中に入れることができ,周囲の子も一緒に構造に入れたのです。

図を使うというのは,とりもなおさず,学びの構造の中に子供達を入れていくためなのです。

こういう肝心なところをスルーしたのですから,お粗末としか言いようがありません。

こうした私の指導のお粗末さ加減は,瞬時の判断,切れ味の悪さであり,その根源はまさに不徳の致すところなのです。

--

ここまでの授業の途中,一人の男の子をかまいつつ,「姿勢の良い人」の有るべき姿について指導しました。これについては,次の機会に書いていこうと思います。

--

関連記事:

道徳の授業「姿勢の良い人になろう」の本題に入る前に,2つの図を子供達に示しました。

道徳の授業「姿勢の良い人になろう」の本題に入る前に,2つの図を子供達に示しました。

その一つは,「人の図」です。

もう一つは,「人と自分の図」です。

この図を板書して,「人には優しく」することが大切であることを話しました。

特に説明は要しません。

それから自分の矢印を書き,自分にはどうするのか聞いてみました。

一人の男の子がすっくと手を挙げ,「厳しく」と答えました。

この答えに対して,私は80点をつけました。

本当なら,60点ぐらいです。

大人なら,50点をつけておいて,後から説明を加え,「まじめに考えると,0点」と言うかもしれません。

いずれにせよ正解ではないので,点数はその場の雰囲気で決めればいいのです。

なぜ,「厳しく」ではダメなのか。

なぜダメかを考えるとき,「なぜ『厳しく』と考えてしまうのか」を考えてみるといいです。

2つの事柄があり,一方が「優しく」です。

そこから,もう一方を決めます。

こんな時は,自然と頭がバランスを取ろうします。

バランスの中心は「普通」です。

すると,思考がほぼ自動的に,「優しく-普通-??」と進み,「厳しく」だろうと推測するのです。

バランスを好む頭,整合性を取ろうとする頭が,反対語で考える思考を生み出すのです。

国語なら反対語はとても大切です。

しかし,今は道徳です。

この図を見て,人と自分との関係を考えています。

どう考えても,「反対」という思考は似合いません。

道徳の世界は,人と自分とを「反対」にしようとはしないからです。

もし,人と自分が反対で有るべきなら,ゴミを拾う人の姿を見たら,自分は捨てようと思うことになります。

そうはなりません。ゴミを拾う人を見たら,立派だなと思います。

逆に,人がゴミを捨てる姿を見て,自分は拾うということがあります。

ゴミを捨てるのを悪いことと知っているからです。

道徳が反対するのは「悪いこと」に対してなのです。

人そのものを悪いと見なすことはあってはなりません。

だから,この場合は反対にとらえることはできないのです。

人と自分を考えるときに反対語で考えてしまうと言うことは,人を悪い人と見ているとも言えてしまいます。

よろしくありません。

では,自分にはどう考えるのでしょうか。

それは,次回書きましょう。

--

男の子の答えが80点になったので,すかさず女の子が手を挙げました。

「やさしく」と答えました。反対語の世界から脱することはできませんでした。

道徳も,算数などの勉強と同様にそれなりに勉強が必要なのだと,こういう瞬間に感じます。

セミナーも終了し,フランクな時間になりました。

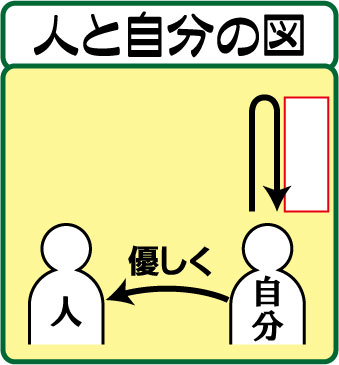

北海道から参加された小山内校長先生から,「自分の矢印が,なぜあんな風になっているのか」と質問を受けました。

さすがだなぁと思いました。

今すぐに理由を書いても良いのですが,その前に知っていて欲しい図があるので,それを示してから書いていきたいと思います。

--

関連記事:

神田の本屋さんで購入。

神田の本屋さんで購入。

以前から読んでみたいと思っていた本が,増補版となっていたので徳をした気分になっています。

この本,パラッと読み進めたら,すぐに引き込まれました。

面白いです。

自分がなぜ儒教好きなのか。その理由がわかってきました。

また,どうして仏教の『法華経』になじめなかったのか,その理由もわかってきました。

また,この本を読みつつ思ったことは,素養の大切さです。

私はたまたま好きで,『論語』や『礼記(らいき)』など儒教の本を読んでいます。だから,この本に記されている内容になんとかついて行くことができました。

もし,読んでいなかったら,関心があっても厳しい読書になっただろうなと思います。

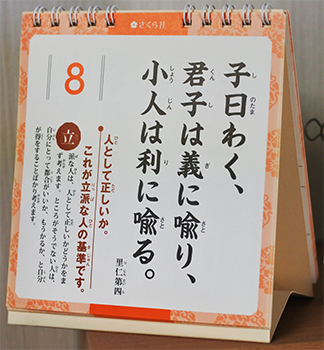

その論語ですが,「心のフェスティバル」の最終講座の質疑応答でちょっと話しました。

手に持っていたのは,『日めくり論語』です。

先生方の関心事と重なったようで,質疑応答後,あっという間に全部売り切れました。

購入した先生の教室では,年明けにみんなで一斉唱和が始まります。

すると,学級に論語文化が芽生えます。

クラス全員で共有する論語言葉ができることは,価値観を同じにする共同言葉が生まれるということです。

これが,道徳における「体・頭・心」の「頭」の成長を促します。

共同言葉の存在は,「頭」を道徳的に成長させるので,道徳を好む「心」へと導くことができます。

販売しつつ,ありがたい気持ちになりました。

『儒教とは何か』には,文献がかなり多く記されていました。

どの本にしたらいいか悩みますが,この本を軸にして少し本の幅を広げたいと思いました。

--

関連記事:

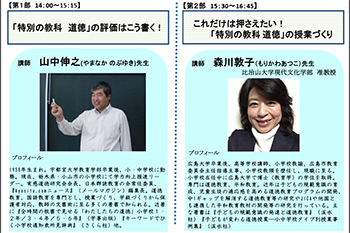

愛媛県の宇和島で開催された「心の教育フェスティバル2015」に行ってきました。

愛媛県の宇和島で開催された「心の教育フェスティバル2015」に行ってきました。

山中先生,野口先生に加えて,私も授業と講話をしてきました。

私の授業は,「姿勢の良い人になろう」です。生徒は3年生と4年生。

子供たちを相手にした授業は退職後ほとんどしていません。

当然のように,指導の腕は「サビ」ついています。現役の頃の切れ味は,もう出てきません。

その歯がゆさもあるのですが,飛び込み授業は特有の「緊張感」が授業全体を支えてくれます。

そこに乗りつつ展開すれば,なんとかなるだろうと思い,授業に臨みました。

授業の本題に入る前に,子供達に2つことを指導しておきました。道徳の学習をするに当たり,常識として知っておいて欲しい事柄です。

いわば,事前学習で道徳学習の心得を示したわけです。

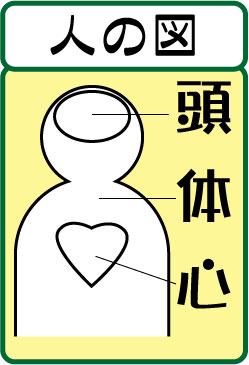

1つは,「人の図」です。

およそ,人は「体」と「頭」と「心」の3つに分かれています。

もちろん,手や足もあり,顔もあり・・・と具体的にあれこれ思いたくなりますが,道徳を考え・感じ・推し進めるには,この3つぐらいにしておいた方がいいのです。

なぜでしょう。それは今は書きません。

この図を書いて,それぞれが担っていることを伝えます。

1,体 → できる

2,頭 → わかる

3,心 → 好きになる

体で「良い姿勢」ができる。

頭で,「なぜそれが良い姿勢なのか」とわかる。

そうして,「なるほど」と思ったら,良い姿勢が好きになる。

こういった流れが,道徳の学びの大まかな流れなのです。

この中の1と2は,学校で先生が教えることができます。

「良い姿勢はこうです。」

「そこにはこういう意味があります。」

と。

しかし,3の「好きになる」ことは本人にしかできません。

力づくでは動かせないのが人の心だからです。

「心は自分で!」

これを知っててもらえると,円滑にすすみます。

子供達が素直に,「良い姿勢がすき」と思ってくれたら実にありがたいです。

しかし,心の内への浸透は時間がかかる場合があります。

逆らう心が出てしまうこともあります。

それでも,太陽のように照らし続けることが道徳の教えなのです。

だから,「自分の心は自分で正しくしていこう」と導き続ける必要があるのです。

こういうことを,姿勢の本題に入る前に,子供達に話しました。

もちろん,もっとあっさりとです。

--

授業が終わり,講話になり,参観者の方から少し感想をいただきました。

この部分の話が心に残ったと話して下さった先生がおられ,「さすが,お目が高い」と思いました。

「体の図」の話の他に,もう一つ事前学習として話しました。

自分と人との関わり方の話です。

これについては,次回書きましょう。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)