ごっついイベントがあります。

ごっついイベントがあります。

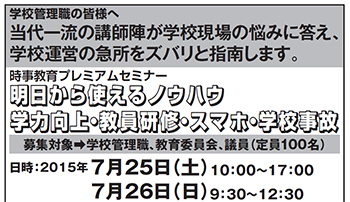

時事教育プレミアムセミナーです。

テーマが,いいですね。

「明日から使えるノウハウ

学力向上・教員研修・スマホ・学校事故」

セミナーは,7月の25日(土)と,26日(日)の両日開催されます。

学力向上,教員研修が気になるので,25日に参加する予定です。

25日には,大槻達也氏,貝ノ瀬 滋氏,近藤昭一氏の講演があります。

楽しみです。

午前中からの開催ですので,何とか朝から受講できるようにしたいと思っています。

会場は銀座です。

--

ケニヤの知人から,ナイスなことを教えていただきました。

ケニヤの知人から,ナイスなことを教えていただきました。

PCというのは,日本では「パーソナルコンピュータ」といいますが,長いので「パソコン」といいます。また,「ピーシー」とも言います。

こういう略称は,ケニヤにもあり,PCは「ピースィー」だそうです。

発音の違いという程度で,なるほどと思いました。

さて,「3kg」と書いてあったら,日本では「3キログラム」と言い,略して「3キロ」です。

これが,ケニヤでは「3ケージー」なのだそうです。

頭文字で略するのです。

世界の機構などが頭文字で略されていることは知っていましたが,こういう日常語も頭文字で略しているようです。

国際化がどんどん進んだら,国際派の先生も増えていき,国際的な略称も教える先生が出てくるかも知れませんね。

--

明後日は,大阪の野口塾です。

中嶋先生の講座もあり,賑やかな一日になりそうで,今から楽しみです。

--

写真は,大船の観音様。駅からつながっている歩道橋から見えます。いいお顔ですね。しばし,拝みました。

--

関連記事:

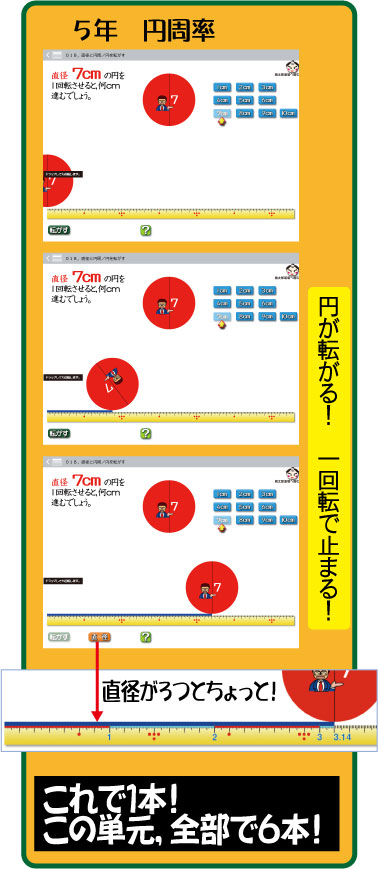

教えてくれたのは,実力者の浅村先生です。

学力向上指導教員が6年生の授業を参加したそうです。

その時,6年生の先生は,浅村先生に勧められて,この円を転がす算数ソフトを使いました。

そうしたら,指導教員から「ソフトがいい」と褒められたそうです。

もちろん,指導された先生の指導力も褒められていますが,ソフトも褒められ,とても嬉しい気持ちになりました。

--

少々,このソフトについて,お話をしましょう。

「円周率」を学ぶ場面で使うソフトです。

円周率は3.14と覚えてしまえば,それで良いのかも知れません。でも,小学校は,そんな暗記ですますようなことはしません。

1,どうして「3.14」になるのか。

2,「3.14」とは何と何の関係のことか。

こういう大事な思考の学習を,しっかり学習します。

授業では,円を転がして「直径」と「円周」の関係を学びます。

工作用紙に描いた円を切り抜いて,実際に転がして・・・と授業をします。

ところが,人力ですので,どうしても誤差が出ます。

また,実際に転がす操作をするので,転がすところにエネルギーがそそられ,「直径」の数値と,「円周」数値とを見比べて考えるという,一番大事なところに力が入りにくくなります。

このソフト。転がる様子を見ることができるので,ちょっと俯瞰して概念を把握できます。

さらに,ボタンをクリックすると,物差しに直径で幾つ分になるのか,示されます。

1cmの円でも,2cmの円でも・・・・10cmの円でも,どれも「直径が3つとちょっと」になることを見ることができます。

10個もある円で,いつでも3.14になっていることを確かめたら,円周率というのは,「直径と円周の関係」であり,「どの円でも直径の3.14倍が円周!」と伝わってきますね。

浅村先生からのお知らせメールで,とても元気を頂きました。

算数ソフト,これからも,少しずつですが,紹介していきます。楽しいですね。

--

関連記事:

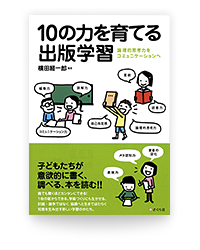

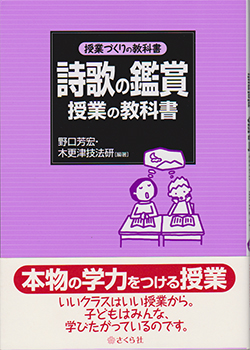

わずか6行の事ですが,その力量に圧倒されます。

「文学読書会」というのは,保護者との読書会です。テキストとなるのは,文学の有名な本。

それを毎月1回,開催していました。

野口先生の読解力,鑑賞力のすばらしさは,こうした素養にあるとつくづく思います。

ですから,何度,セミナーに参加しても,新鮮な驚きを感じます。「深い」という言葉でしか形容できない,自分が恥ずかしくなります。

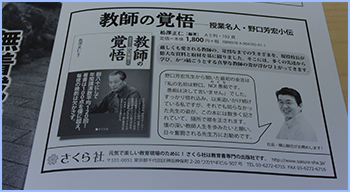

27日の野口塾で先行販売されました。

その時,手にした熊谷先生が,すてきなコメントをかかれていました。

「『教師の覚悟』先行販売で手に入れる事ができました。

それにしても,松澤先生のお仕事には言葉もありません。」

松澤先生は,この本の編著者の先生です。現役の校長先生です。

よくぞここまで,野口先生の御論文を収集し,読みこなしたものだと痛感します。

惚れ込むだけでなく,歴史に残そうと仕事をされました。

感動しています。

7月4日の流し素麺野口塾で,松澤先生とお会いします。

松澤先生のサインをいただけるます。楽しみです。

今度の土曜日は,大阪の「授業道場野口塾IN大阪」に参加します。

私も一こまお話をします。

「最先端!算数ソフトと事前学習」です。

--

算数ソフトの中には,1400本以上のソフトが収録されています。

算数ソフトの中には,1400本以上のソフトが収録されています。

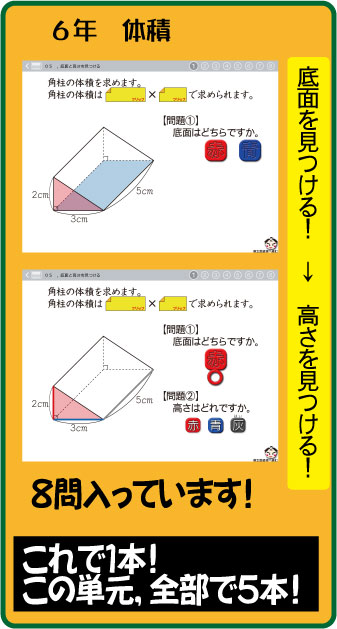

6年生の「体積」から1本,ご紹介します。

体積の求め方として,「底面積×高さ」を学習します。

この考え方はとてもありがたい表現です。

なにしろ,底面の形がどう変わろうと,すべて「底面積×高さ」と表現できます。

柱状の立体なら,どんな形をしていても,「底面積×高さ」なのです。なので,「公式」となっています。

たいへん,ありがたい公式なのですが,立体を見て底面がどこなのか,正しく指摘できな子もいます。

これは,立体の底面を見つける経験が不足しているだけのことです。

もし,底面を間違えそうな子がいたら,「05 ,底面と高さを見つける」のソフトを使ってみてください。

立体の見取り図を見ながら,

「底面を見つける」→「高さを見つける」

この学習を8問も連続してできます。

8問も練習をしたら,立体の底面を見分ける目ができてきます。

--

この「底面積×高さ」は,中学へ進むと「V=Sh」と横文字になります。

非常に簡略になるので,図を書いても文字がじゃまになりません。

こういう点では,アルファベットはシンプルでいいと思っています。

このVは,ボリューム。volume。

Sは,サーフェイス。Surface。

hは,ハイ。Height。

マイクロソフトが作った薄型のPCの名前がサーフェイスだったので,このSが少し日本語化し,意味を理解しやすくなりました。

6年生での学習では,時々,「中学へ行くと・・・」と話をするのもいいです。

--

関連記事:

群馬で野口塾が開催され,会場で『教師の覚悟』が先行販売されました。

「今,買いました」と嬉しいニュースがフェイスブックにも飛んできました。

ありがたいことです。

発売は7月7日ですので,まだ,もう少し日数がかかります。

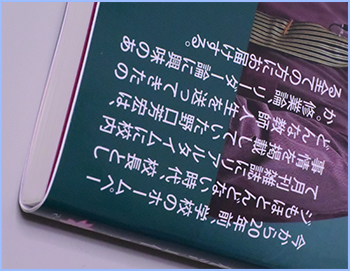

『教師の覚悟』の表紙。

『教師の覚悟』の表紙。

帯に少々小さい字で記されているところがあります。

ちょっと,クローズアップしてみました。

20年前。

確かに,ホームページもよちよち歩きでした。

重い画像があると,少しずつしか表示されず,しばし待たされたものでした。

そんな時代に,すでに校内のことを雑誌にアップしていたのです。

先見の明ですね。

来月の11日は,野口先生の御自宅で,流し素麺の野口塾が開催されます。

一度は野口先生の御自宅へ行ってみたいと思われている先生,お申し込みは少し早めが良いです。

人気があり,毎回,満員です。

私は流し素麺の日に,サインを頂こうと思います。

--

関連記事:

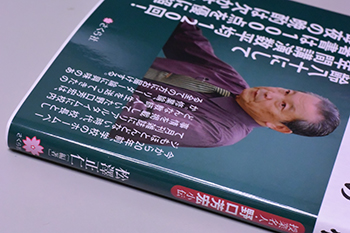

野口芳宏先生の『教師の覚悟』(松澤正仁編著)の背表紙と裏表紙です。

野口芳宏先生の『教師の覚悟』(松澤正仁編著)の背表紙と裏表紙です。

背表紙には,野口先生のお名前といっしょに,愛媛の松澤正仁校長先生のお名前が示されています。

ジーンと来ます!!

裏表紙には,若かりし頃の野口先生のお写真が。

夏の暑い日だったのでしょうね。ネクタイをきちんと締めて御講演をされています。

野口先生の後ろの黒板に書かれている文字が少し読み取れます。

野口先生の後ろの黒板に書かれている文字が少し読み取れます。

「抵抗と限界」

どんな話だったのか,聞いてみたくなります。

裏表紙には若い頃の担任時代のエピソードの一端が記されています。

◎お小遣いは自由にした。

◎小刀を持たせた。

子供達に考える力,実行する力をつけていく実践です。

今日は,群馬で野口塾です。主催されている塚田先生のお姿も,この本のどこかの写真に載っています。そこに私も写っています。

発売は7月7日です。楽しみですね。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)