山中伸之先生の所見辞典の本,かなり評判がいいです。学校で紹介したら,11冊の申し込みがあったとか,我が校でも10冊あったと,お知らせを戴いています。

山中伸之先生の所見辞典の本,かなり評判がいいです。学校で紹介したら,11冊の申し込みがあったとか,我が校でも10冊あったと,お知らせを戴いています。

同じ書くなら,やっぱりいい所見を書きたいですよね。

書いて嬉しい,読んで嬉しい,そんな所見が良いですよね。

所見で思い出した事が2つありました。

1つめは,所見に付箋がたくさん付いて返ってきてしまうという先生に,秘訣をアドバイスしたことです。その先生は,その秘訣に感心して同僚の若い先生に伝えました。その若い先生は,さらに輪をかけて付箋が多かったそうです。ところが,秘訣を実行したら,付箋紙が0となったのだそうです。

もう一つは,退職してすぐに,学習院などへのお受験のスクールでちょっとの間指導した時のことです。その時,通知表の所見を書くチャンスがありました。私は私なりに把握したことを書いたのですが,それが,「良い書き方」ということで,先生方に回覧されました。珍しいこともあるものだと思っていました。

だからといって,私が書いてきた所見が秀逸というわけではありませんが,少しはましという程度なのだろうなと思っていました。

でも,この所見辞典を読んで,私はイマイチだったと感じました。今更ですが,勉強になりました。

私には,もう所見を書くチャンスはありませんが,この本をお薦めすることで,先生方の所見の応援をしていきたいと思っています。

良い本です。

もうすぐ,所見のシーズンですね。

もうすぐ,所見のシーズンですね。

今回からは,この本ですね!

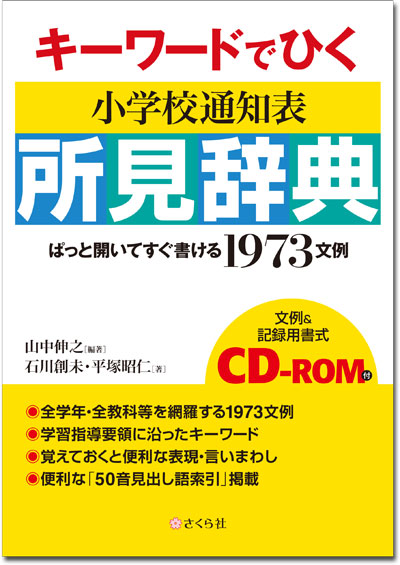

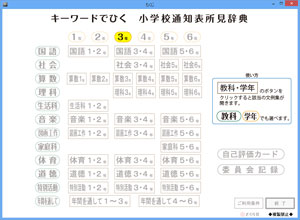

『キーワードでひく小学校通知表所見辞典(CD-ROM付)―ぱっと開いてすぐ書ける1973文例』がアマゾンで販売開始されました!

指導要領から抽出したキーワードが見出し語になっています。

指導要領から抽出したキーワードが見出し語になっています。

指導要領を意識してこそ,評価の王道です。

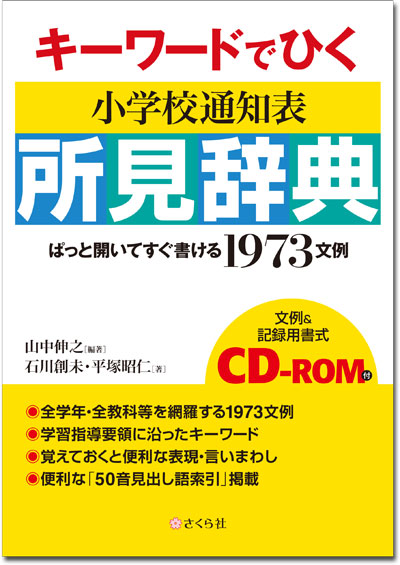

どんな様子なのか,3・4年の国語のページを2ページ分だけアップしましたので,ご覧ください。

見やすく,分かりやすいです。

この本を読んでいると,不思議なのですが,その学年のその教科の指導の力点が頭に入ってくる感じになるのです。

どうして,そう感じるのかと思ったのですが,よく考えれば,当たり前のことです。

何しろ,指導要領の重要語句を使って,こう伸びた,これができたと前向きなことが書かれているのです。方向性を持った文章が書かれているのですから,こっちへ向かって教えていけばいいのだと,感じるのも当然のことです。

ですので,とても良い勉強になります。

この本を読んだ読後感もいいですが,やっぱり「CD-ROMがつている」のは,格別です。

本を読みながら所見を書くことも出来ますし,パソコンでキーワードを検索して目的に合った文章をさがすこともパパッと出来ます。

良い本を山中先生,石川先生,平塚先生が作ってくださいました。良かったです!!

ベトナムの道中に何を読んで楽しむか,それを思案するのも事前の楽しみの一つになっています。

ベトナムの道中に何を読んで楽しむか,それを思案するのも事前の楽しみの一つになっています。

今回は,野口先生と御一緒です。それも,同じホテルの同じ部屋です。

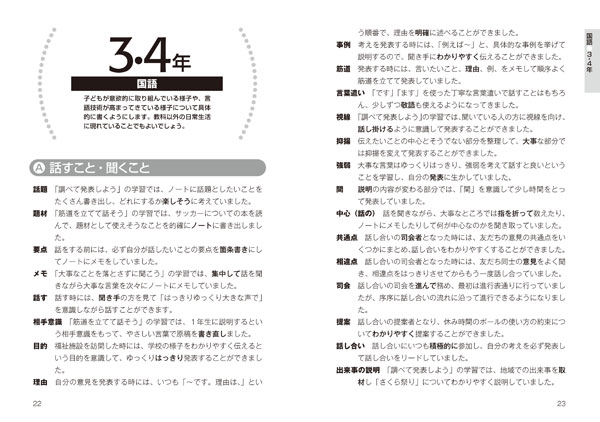

私も気持ちも高まりそうで,そこそこ気合いの入った本が良かろうと思ってこの本にしました。『国民性十論』です。

野口先生と本の話しになったとき,「ふざんぼう」じゃないか,と真っ先に出版社名を声にされました。続いて,著者,校注者の名前を見て,一流の国文学者だねと話してくれました。

そういう価値をあまり知らずに読んでいる自分が少し情けなくなり,勉強不足を感じた次第です。

この本は明治34年,35年に書き下ろされた本を昭和13年に校注をつけて出版したものです。ですので,戦前にはかなり読まれた本だと分かります。

どういう国民性を持っていると書かれているか,気になるところですが,印象的なのは,第1章にいきなり出てきたシーボルトの講演引用です。6年生の社会の歴史に出てくる,あのシーボルトです。

西洋の革命は国王に対する不満から起こる。

しかし,日本では革命が起きる度に皇室の稜威をますという話しです。

シーボルトは明治維新を見る直前に亡くなっているので,維新の革命を見たら,いっそう強くこれを思ったことでしょう。

こういう話しから始まり,「家の先祖,共同の先祖」「採長補短」など,いろいろな視点からの国民性について書かれています。

勉強になります。

『キーワードでひく小学校通知表所見辞典(CD-ROM付)―ぱっと開いてすぐ書ける1973文例』(さくら社)です。

これはいいです。

所見の文例を読みましたが,編著者の山中伸之先生の真面目な姿勢が伝わってくる秀逸な文例がたくさん掲載されています。

キーワードがいいです。

指導要領からキーワードを選んでいるのです。

骨太です!!

ですので,この文例を読むと,指導要領が大事だと示していることが,しっかり伝わってきます。

それを元にして,所見の例が示されているので,こう書けばいいのかと,強く伝わってきます。

また,嬉しいことに,この本の文例を読んでいると,指導の方向が見えてきます。

こういう方向に導くことが大切なんだ!と伝わってきます。

ですから,学期のはじめや半ばに読んでも,大変ためになります。

ありがたいのは,CDがついていることです。

昔の所見は手書きでした。私が現役を退く頃には,パソコンかワープロ専用機で打ち出すこともありましたが,時には「手書きには心がこもっている」と言われ,PCでの打ち出しを冷ややかな目で見られることもありました。

それが,今は大方がPCです。CDからコピペもできます。その上で,その子にあった文章に練り直すことが簡単にできます。

右がそのCDの目次画面です。

右がそのCDの目次画面です。

学年で検索することもできれば,教科で検索することもできます。

この学年のこの教科と,絞ってテキストファイルを出すこともできます。

文例はテキストファイルになっているので,3年生なら,「分数」などと検索をかければ,該当の所をすぐに見つけることができます。

PCに慣れている先生は,CDの方が使い勝手が良いかもしれません。

この本,アマゾンでただ今,予約受付中です。

1学期の通知表を,より充実した所見で望むなら,この本です!

お手元に1冊,ぜひ!

神田の古本屋街をぶらっと歩くとき,のぞいてみたくなるのが明倫館さんです。理工系の専門的古書店です。

神田の古本屋街をぶらっと歩くとき,のぞいてみたくなるのが明倫館さんです。理工系の専門的古書店です。

明倫館さんの棚には,算数など初等数学関係のコーナーがあります。そこに,今日はどんな新着本が並んでいるか楽しみに見に行きます。

右の『算数の文化史』を発見した時は,タイトルにオッ!と来ました。

パラパラっとめくって,調査研究書とわかったので,購入しました。

論説書も面白いのですが,調べて書いてある本も格別いいです。

興味深かったのは,インカの記数法です。

写真が載っていました。沖縄の記数法とそっくりなのです。

インカと沖縄が結びついてしまったので,頭の中は「へー」です。

しばし,その写真を見つつ,これはどういうことなのだろうと,あれこれ想像を巡らしました。

そうして,気がついたことは,「数の記録は身の回りにある物を使う過程を通る」ということです。

とりあえず,ここで充分OKです。

数年後には,これが少し前進するかもしれません。その時が楽しみです。

また,5×5までのかけ算ができれば,残りの九九は指で計算できることものっていました。それも,紀元前から行われていたそうです。フランスのオーベルニュ地方で行われていたことは,森毅先生の本で知っていたのですが,まさか,紀元前からあったとは思いも寄りませんでした。

これで,オーベルニュ地方の指計算は,「生きる化石的存在」となりました。

私の頭の中の算数史が変わりました。

ちょっと色物的なことも載っていました。

西洋で13をなぜ嫌うかです。

原因は算数にあったのです。

デップマン先生のおかげで,「13=不吉」は都市伝説となりました。

東京駅近くにある丸ビルで酒席があったので,道中,『日本語(下)』を読んでいました。

本を読むスピードは,かなり遅いようです。

1冊読み終わるのに何日もかかります。急いで読むと,美味しいところを素通りするので,そんなもったいないことはできないと,頭が追い付くスピードで読んでいます。貧乏性なのかもしれません。

この本,日本語の本なのですが,下巻にも算数のことが載っていました。

分数です。

2/3を日本語では「3分の2」と下から上に読みますが,英語では「two thirds」と,上から下に読むのだそうです。

分数を上から下に読むようにしたら,縦書きの文章と同じ流れになるので,それはごく自然な読みの形になります。

そうなると,「2の3分」「2を3分」などという読み方になり,その意味がかなりつかみやすくなります。それだけでなく,2÷3にもつながりやすくなります。

金田一先生はそういう読み方にしたら・・と書いてくださっているのですが,算数の世界には届いていないようです。

もともと,分数は中国から輸入した概念です。

ですので,「三分之二」などと書いてある書物から学び,日本語として「三分の二」と読ませていました。

日本書紀にも,方丈記にも,江戸の書物にも中国学びの分数表記が登場しています。

そうして,明治になり,欧米の2/3という表記が輸入されました。すでに,読み方は中国流があるので,それをこの表記にバシッと当てはめたのです。

そうしたら・・・。なんと,下から上に読むことになったのです。

算術用語が決まっていくまでの間には,きっと,下から読んだら変だよ!という意見もあったと思います。

思い切って,欧米風に上から読もうといった声もあったろうと思いますが,当時の国内は「漢文崇拝」です。漢文では,返り点を使って下から上に読むのはごく当たり前のことです。違和感も少なかったので,いかんともしがたかったのだろうと思います。

はっきり分かったことは,読みは中国流,表記は欧米流というのが,今の分数の姿ということです。

この中洋折衷が下から読む原因なのです。

明日は,ひさしぶりに喫茶「さぼうる」で打ち合わせをするので,この本の続きを読みたいと思っています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)