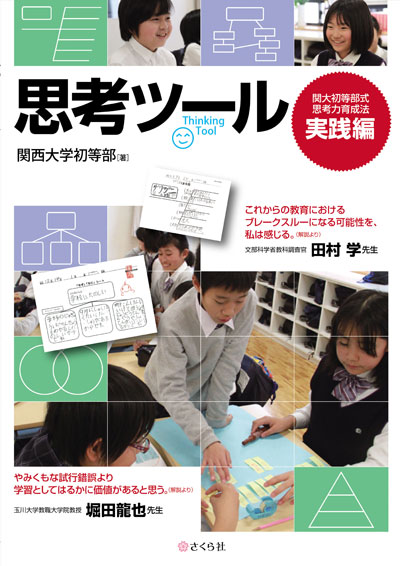

アマゾンを見たら,関西大学初等部の新刊『思考ツール 関大初等部式思考力育成法 実践編』の表紙が出ていました。

アマゾンを見たら,関西大学初等部の新刊『思考ツール 関大初等部式思考力育成法 実践編』の表紙が出ていました。

さすが,早いなと思いつつ,表紙を見ると,田村学先生と堀田龍也先生のお名前があります。オッ!と思いました。

田村学先生曰く。

「これからの教育における

ブレークスルーになる可能性を,私は感じる。」

堀田龍也先生曰く。

「やみくもな試行錯誤より

学習としてはるかに価値があると思う。」

「思考ツール」を持っているかどうか,これが大きな分かれ目なのです。

同じようなことを,山口県の福山憲市先生も言っています。力のある先生は,みんな何かしらのツールを持っているのです。

2月2日の公開を見学に行きます。

島原先生,福山先生,宗実先生・・・・と,お会いできるので,それも楽しみです。

関大初等部の前に,山口で一仕事をするので,大阪へ向かう道中,もしかしたら,福山先生と御一緒できるかもしれません。そうなったら,良いなあと思っています。

アマゾンを見ていたら,なんと,『思考ツール ~関大初等部式 思考力育成法〈実践編〉~』の予約受付が開始されていました!

アマゾンを見ていたら,なんと,『思考ツール ~関大初等部式 思考力育成法〈実践編〉~』の予約受付が開始されていました!

タイトルを読めば分かるとおり,この本は,子ども達の思考力を高めるために思考ツールをどう使っていくのか,という実践が記されています。

本にするだけでも,実に素晴らしいのですが,その方法で育った子との授業が公開されます。

2月2日です。

この日に,『思考ツール ~関大初等部式 思考力育成法〈実践編〉~』が,先行販売されることは聞いていたので,楽しみにしていました。

そこに,アマゾンで予約ができることもわかり,これもありがたいなと思っています。

都合で公開に参加できない先生も,アマゾンに入荷されたらすぐにお手元に届きます。良い時代です。

昨年出た『関大初等部式 思考力育成法』は,思考力を育成する実践をするために,どう考えていったかという理論編が書かれています。

2冊読むと,立体的に理解が進みますね。

公開研究会は,私も参観します。

皆さんとお会いできることを楽しみにしています。

野口芳宏先生の新刊『教師の心に響く 55の名言』(学陽書房)を読みました。

野口芳宏先生の新刊『教師の心に響く 55の名言』(学陽書房)を読みました。

野口先生が講演でよくお話下さる「教育成立の3条件=信敬慕」と,「人間として目指すべき4つの価値=真善美聖」が,全体の章立てになっています。

そこに,野口先生が感銘を受けた名言を立て,野口先生のこれまでの教育の姿勢を記しているのがこの本です。深みがあります。お勧めします。

「吾れ日に三たび吾が身を省みる」

論語に出てくる一説も名言として入っていました。

孔子の弟子の曾子の言葉です。

人のために何かしたとき,誠実にしたか。

友達と話していて,本当のことを言っていたか。

余りよく知らないことを,知った振りして言ってなかったか。

ようするに,対人関係の反省をすることが大切だという教えです。

子ども達との接し方などを省みるときに生きてくる言葉です。

野口先生は,この曾子の名言から,「良き師,良き友,良き書物」へと話しを展開されています。目の前に野口先生がいらっしゃるようでした。良い本です。

論語がでてきたら,忘れてはならないのが,この日めくり論語『子どものための教室論語』です。1日1言。31日分の言葉が入っています。

論語がでてきたら,忘れてはならないのが,この日めくり論語『子どものための教室論語』です。1日1言。31日分の言葉が入っています。

教卓の上にちょこっと載せるだけでも,子ども達が毎日論語にふれられます。

私の机の上にものっています。

暮れに,新規企画としてお話しを頂いた児童書の原稿をずっと書いていました。

昨日の夜,その大枠完了にたどりつきました。

予定では3日には大枠完了だったのですが,今回のは珍しい制約があり,その制約に対応するにはどうしたらいいのか,というところに頭をひねっていました。

大枠が完了しても,まだ,細かいところをあれこれ修正工夫しないとならないので,ホッとしている余裕はありません。でも,ちょっと息を抜くことも大切です。思わぬ,ひらめきがあるからです。

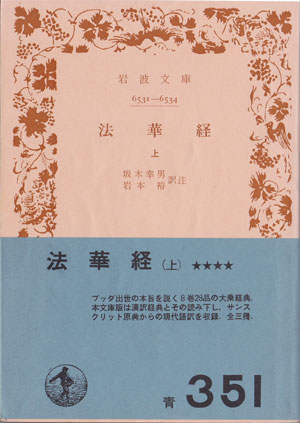

お正月中に『法華経』の中巻が届きました。

お正月中に『法華経』の中巻が届きました。

何とはなく,良い気分になりました。やっぱり,歴史の重みに耐えてきた本を読めるというのはありがたいことで,そのこと自体が良薬となります。

また,法華経は聖徳太子も読んだ書なのです。

聖徳太子は6年生の有名人で,算数ソフトでも6年2巻の「速さ」で大活躍をしています。

昔,聖徳太子の書いた『法華義疏』を抄本で読んだことがありました。でも,その大元の法華経がよく分かっていなかったので,かなりうわべだけの読みになっていました。

法華経を上中下と読み終えたら,再び法華義疏を読み直そうと思っています。

思わぬアクシデントがありました。書棚を見たら,同じ本が並んでいたことです。ちょっと前に上中下の3巻を買っていたのです。そんなこともすっかり忘れて,新しく注文して,それが届くのを待っているのですから,私ものんきです。

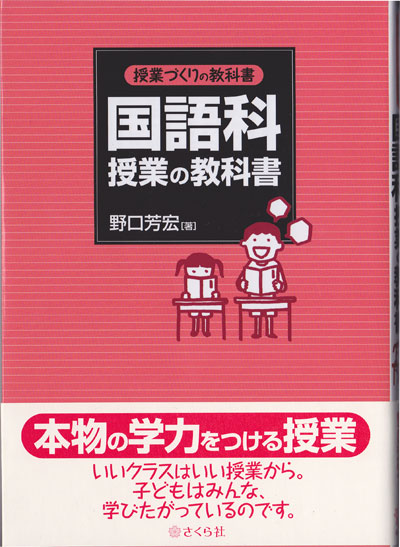

年の瀬,師匠・野口芳宏先生の本『授業づくりの教科書 国語科授業の教科書』を再読していました。

年の瀬,師匠・野口芳宏先生の本『授業づくりの教科書 国語科授業の教科書』を再読していました。

読み返したのは,「第3章 授業の基礎技法」です。

基礎技法とあるのですが,読んでいると,「基礎」というより「重要」と思えてきます。

まず,「質問」と「発問」は別物として紹介されています。若い内は,何でも問えば,それは問いを発しているのですから,「発問」と思ってしまいますが,質問となっている場合も多々あります。

どう違うかが,一覧表になっています。授業をしてきた先生が読んだら,なるほど!と思えます。

その後,発問の教育的意義が記されています。こういうところが,重要なのだと思っています。

「解に迫り,追求していくその過程で,子どもの思考力を練り,高めていくためにするのが『発問』である」と。

そうして,そういった質の高い発問の成立とメカニズムも示されており,さらに,良い発問の条件が載っています。

一義性(明快性)を持つ

生産性(開発性)がある

・・・・・

関心のある先生は,ぜひ,ここをお読み下さい。

読み途中で,ちょっと一休みし,フェイスブックを見たら,山口県の浅村先生からメッセージが入っていました。なんと,この本を読まれていたそうです。たくさん線を引き,ノートに整理され,この教科書シリーズの今後を楽しみにしていると,嬉しい便りを頂きました。

大晦日に,同じ本を読んでいた先生と,学びを分かち合えて,とても良い気分になりました。

そろそろ,『法華経』の中巻が届く頃です。お正月に楽しく読みたいと思っています。

『法華経』ですから,お経の本です。

『法華経』ですから,お経の本です。

お経というと,お坊さんが檀家にも分からない言葉で読み上げるあのイメージが強く,そのイメージから,とてつもなく素晴らしい事が隅から隅まで書かれているのだろうな,と思っていました。

ちょうど,孔子の『論語』が「学びて時にこれを習う・・・」で始まるように,いきなりググッと心に響く内容になっているものと信じていました。

読んでみると,いきなりマックスということはありません。ちょっとダラッとした感じです。しかしながら,来るところに来ると,ググッと深みが出てきます。

お話し仕立てになっているので,説法を伺うとすると,お経の方が耳に易しいと感じます。

途中,ちょっとテレビを見ました。そうしたら,偶然ですが,お坊さんが悩みに応えるところをやっていました。番組がバラエティなので,お坊さんが解答したのは,3つの中のどれかをあてるクイズになっていました。

私は,仏教の本をきちんと読んでいませんが,3つの中でお坊さんの解答はすぐに分かりました。心に入り込む方向で応えていたからです。でも,その解答が本当に良い解答かどうかというと,微妙でした。視聴者の私にもよく分からないだけでなく,番組の出演者からも意味が分からないとやたらといわれていたからです。

番組でやっていた悩みに,もし,儒学で応えたらどうなるだろうかと,ちょっと思いました。儒学の基本は孝ですので,そこから相談に応じる言葉がでてきます。なかなか良い解答にたどり着けました。

日本で生まれ育っていると,仏教に関しては,その断片をあちこちで見聞き体験します。ですので,それでも充分な気持ちになります。

でも,野口芳宏先生の教えは「根本・本質・原点」です。できるだけ,原点にふれるように歩むことが,良い生き方に通じる道となります。

そんな思いで,この本を開きましたが,読んでみると,とても勉強になります。儒学同様の面白さがあります。野口先生の教えの道を歩んできて,本当に良かったと,この本を読みつつも思いました。

良い気持ちになったので,今日,中巻を注文しました。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)