写真撮影クルーの一員として,学校訪問をしてきました。

炎天下での撮影もあり,かなりの厳しさを感じましたが,それにも勝る面白さを体験できました。

なんと言っても,勉強になったのはプロカメラマンの写真に対する姿勢です。

非常に前向きで,場面場面での対応を見ているだけで,私の方も前向きになります。

前向きな姿勢は,自然と人に伝わるのだと感じました。

道中,読んでいたのは,『風土記』(東洋文庫)です。

豊後風土記の初めの方に,

「ただ一カ所の湯はその穴が井戸に似てて口径一丈余りで深さははかり知ることができない」とありました。

グッと来ました。

一丈というのは,10尺ですから,約3mです。

井戸に似た穴の大きさが約3mなのです。

ということは,その程度の井戸は当時からあったということです。

常陸風土記には,井戸に関する面白いことが結構載っていて,それと重ねると,当時の様子が少し伝わってきます。

井戸の存在にも驚きましたが,算数的には,「口径(さしわたし)」という記述に,とても感動しました。

さしわたしというのは,今風に言うと「直径」です。

その穴が井戸に似てて直径3mぐらい

と書いている事になります。

豊後風土記の本は,本棚にもう一冊あるので,そちらで見てみたら,「口径(わたし)」とありました。

どちらにしろ,直径という意味です。

どうして,こういうことが感動となるのかというと,日本最古の直径の記録が,「井戸に似た穴の直径」と言うことになるからです。

それも約3m。

寅さん的に言えば,「国の始まりが大和なら,直径の始まりは井戸似の穴」ということになります。

算数のエピソードとして一級品です。

伊藤仁斎先生の『童子問』を読み返してみたくなり,ほんの少し読み進めました。

感じることは,儒学はいいですねということです。

「道徳盛んなるときは,則ち議論ひくく,

道徳衰えるときは,則ち議論高し。」

そういうことなのだと,つくづく思います。

読み進めると,すぐ後に,次のように進みます。

「人皆議論の高きを悦ぶことを知って,

その実道徳下がり衰えることを知らず」

城ヶ崎先生と会って話をすることが多いのですが,仁斎先生の書いているような感じがその話の傾向となっています。

城ヶ崎先生は,子ども達の中に何か問題が起こったとき,子どもの話の流れに乗ることを,まず心がけています。

対立が起こらないので,議論のような感じになりません。先生と子どもの間の道徳が高まってきます。今風に言えば,信頼感でしょうか。

そういう状態を作ってから,いわゆる導きが始まります。

これは,学びの基本構造と同じ形です。

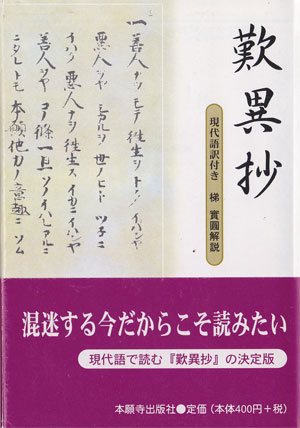

ちょっと東京で打ち合わせがあり,道中,岩波の『歎異抄』を読みました。

ちょっと東京で打ち合わせがあり,道中,岩波の『歎異抄』を読みました。

前に読んだ歎異抄と同じようなところで,ちょっとわかりにくくなりましたが,他力本願がとても大切な所なのだということは,今回もよく分かりました。

なぜ念仏をすると良いのか。

その理由を問わずに,念仏することが仏の有り様を信じる心の表れと思い,念仏することが大切なのだと感じています。

この感覚,何とはなくですが,会津の什の掟「ならぬことはならぬものです」に似ています。

どうしてそれがダメなのかと説明しても,十全に説明できるものではないので,そういうものだと教えるのです。

教わる方も,何度もそう教えられると,そういうものなんだと思うようになり,いつしか,そうでないと奇妙と感じるようになります。

ビルのエスカレーターも念仏に近いです。

出来た当時は,皆さん好きに乗っていましたが,いつとはなしに関東では左側にたたずむようになり,お急ぎの人が右側を歩いています。

これも,どうしてそうすると良いのかという説明をしても,なぜ左側に並ぶのかを納得できるように説明するのは難しいです。

不思議なのは,左側に並ぶことを当たり前と思うようになると,それが民度となって形付くということです。

異端を嘆かざるを得なかったのは,もしかしたら,念仏が民度として高まるまでに要する過程が長い産物だったのかもしれません。

さてさて,こういう所が学級を支えている掟や道場感覚につながるのですが,そこについては,また,城ヶ崎先生と話したいと思います。

『歎異抄』は良い本ですね。

『歎異抄』にも,分数が登場していました。

『歎異抄』にも,分数が登場していました。

1回目に読んだときには,スルーしていたのですが,2回目には,「オオッ!」です。

「古親鸞の仰せごと候ひし趣,百分が一つ,かたはしばかりをもおもひでまゐらせて,書きつけ候ふなり。」

最初,この「百分が一つ」を「万が一」と同様の意味と思ったのですが,どうも,前後からすると,違うようです。「ほんの少しでも」という意味として取った方が通じやすく感じます。

そうだとすると,とても珍しい分数の使い方となります。

私にとっては,分数活用の新種発見です。

親鸞(1173~1262年)は鎌倉時代の前半の方です。

ほぼ同じ頃の人に,鴨長明(1155~1216年)が『方丈記』を書き記しています。

こちらにも,分数が出ています。

鴨長明の使い方は,広さの表し方として,分数を使っています。

都のうち三分が一焼けたとか,家の広さが十分が一になったとか。

思うに,この頃,分数は舶来の高級な概念だったのでしょう。

日常で使うほどではなく,学問した人同士では通じる言葉だったのだろうと思います。

習った人には,簡潔に表現できる,かなり気の利いた概念だったのだと思います。

--

歎異抄,岩波文庫からも1冊購入しました。

やっぱり,親鸞となると勉強しようという気持ちが強くなります。

分数で楽しみましたが,仏教の教えを日常生活に活かすには「滅」を意識するのが一番と感じています。

そうすると,私の好きな言葉,「そういう事もありますよ」に行き着きます。

東京へ行く用事があったので,道中,『歎異抄』を読みました。

仏教の本なので,仏が光を照らすことや入滅を信じることなどがこの本からも学ぶことができました。

自分の執着をいったんわきに置いて・・・と考える頭の働きは,困ったさんとの付き合い方に通じるものがあります。それからどうするか,というところまでは踏み込まないのが仏教のようで,そのあたりは自分で考えましょうということなのかなと,思っています。

この本は,ボリューム的にはそれほど多くはないのですが,読むのに時間がかかりました。数回繰り返し,しかもゆっくりと読まないと意味が通じないところが何か所もあったのです。

それでも,人の生き方を書いている本なので,もう1回,2回は読んでみたいと思います。こういう本を読むことができるのですから,ありがたいと思います。

東京の北千住の本屋さんをちょっとのぞきました。

『キーワードでひく小学校通知表所見辞典(CD-ROM付)―ぱっと開いてすぐ書ける1973文例』(山中伸之編著)が目立っていましたし,売れていました。北千住の先生方にも喜ばれているのだとうれしい気持ちになりました。

吉田松陰先生が獄中で書いたのが,『講孟箚記(こうもうさっき)』です。『孟子』の講釈をした本です。

吉田松陰先生が獄中で書いたのが,『講孟箚記(こうもうさっき)』です。『孟子』の講釈をした本です。

江戸末期の様子も少し分かる,興味の持てる本です。

「孟子」の講釈本ですので,「孟子」を読んでいると多少は分かります。「孟子」を辞書的にしか知らない場合は,途中でギブアップとなってしまってもおかしくありません。

それでも,根性で読み進めていると,それなりに感動がやってきます。

なぜなら,孟子の「浩然の気」と,松陰先生の志とが重なるからです。

自分の志は何なのか,と自問する自分が出てきます。また,大志に向けて日々精進しているかと,身の引き締まる思いもわき上がってきます。

この本の最後に,解説が載っています。今回,初めてそこを読みました。

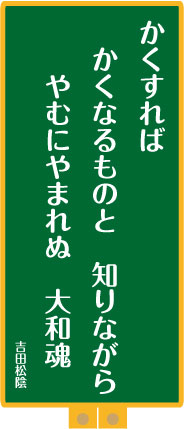

かくすれば かくなるものと 知りながら

やむにやまれぬ 大和魂

赤穂四十七士の眠る泉岳寺の前で吉田松陰先生が手向けた詩です。

『講孟箚記』を読み終えたあとに,この詩です。感じ入るものがあります。解説を書かれた,近藤啓吾先生に感謝です。

先月,実感道徳研究会の全国大会に参加しました。休み時間,ふと当たりを見ると,友達の小出先生が本を読んでいました。なにやら,ちょっと難しそうな本のように思えたので,近くへ行ってみると,『講孟箚記』でした。

若くして,『講孟箚記』を読んでいます。小出先生を慕う若い先生がいることもうなづけます。

吉田松陰先生の全集があります。山口県教育会が編纂しました。この第1巻に刀について述べたところがあります。

刀は敵をなぎ殺す鉄棒と心得るべし。

陣刀あまりきれをも頼むべからず,第一折れ曲がらざる刀を用うべし。

チャラチャラした刀を持つことが流行していた中,こう書き記す松陰先生の心に学ぶものがあります。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)