新卒2年目の清寺先生が小さな研究者になっています!

新卒2年目の清寺先生が小さな研究者になっています!

11月に開催された「第1回 事前学習法セミナー」で,清寺先生は講師としてお話されました。

2年生のかけ算九九を,事前学習法で考えて実践しました。

そうしたら,平均点が10点もアップして90点を超えたのです。

そして今日。

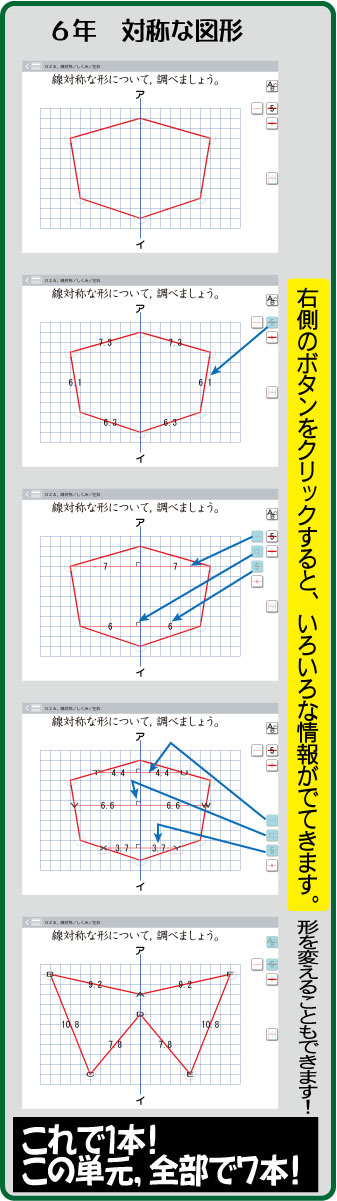

2年生の「形をしらべよう」の第1時について,投稿がありました。

第1時は,次のように考えて取り組んでいました。

1,「直角」の言葉を先に教える。

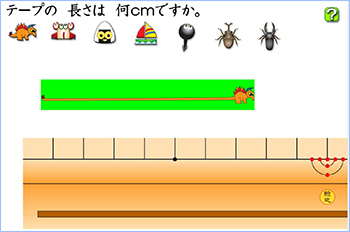

2,算数ソフトで長方形,正方形,直角三角形について,次々に流す。

その結果,驚きの教室になりました。

◎全員参加の授業が出来た!

◎放課後も残って算数ソフトで勉強をしたがる子が出た!

◎学習のしんどい子が自信を持ち始めた!

さすがだなと思ったのは,用語が多い単元なので,その中で特に子ども達に先んじて教えておいた方が良い用語(直角)をまずは指導したことです。

まさに,事前学習です。

重要語句を先に伝えておけば,中身の理解が容易になります。

それから,算数ソフトで単元の俯瞰です。

今度の単元では,どんなことを学ぶのか,ざっくりと見渡します。

これで清寺学級の子ども達は,単元「形をしらべよう」の足腰がしっかりした状態になりました。

明日からの授業は,慎重さを全面に進んでいくように思います。

事前学習法は,この夏から取り組み始めた新しい学習法ですが,古くささもあり,基本に忠実でもあり,日本人的な方法でもあり,とても効果のある学習法です。

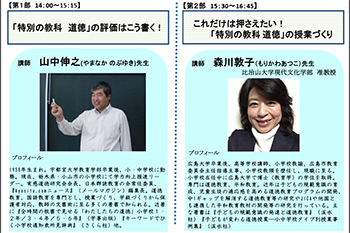

14日(日)は,「第2回 事前学習法セミナーin東京」が開催されます。

丸岡会長も大阪から駆けつけてくれます。

近場の先生,この機会に事前学習法を学んでみませんか。

実践への思考がグイッと変わってきますよ。

--

写真:地下鉄半蔵門線の神保町駅。壁面は本が山積みです。

神保町は書店古書店がたくさんある町です。

---------

関連記事:

「有田和正継承セミナー」でお話ししようと思っていて,しなかったのは,『日めくり 有田和正 追究』の17日目のお言葉です。

「有田和正継承セミナー」でお話ししようと思っていて,しなかったのは,『日めくり 有田和正 追究』の17日目のお言葉です。

授業のネタをためよう

若い頃は,まだ教科書でパンパンなので,ネタ集めどころではないと感じるかと思います。

そこを,グッと乗り越えて,ちょっとした材料を手に入れておくと,授業ってこんなに面白いのだと感じるようになります。

そんな思いもあって,家にある材料を会場に持って行きました。

もう,私は使う場面が無いので,フロアの先生方に差し上げようと思い,袋に入れたのです。

それもこれも,有田先生の追悼セミナーだからです。

話の節々で差し上げた材料は,主に6年生の歴史に関するものでした。

☆関ヶ原の合戦,東軍・西軍の旗が載っている下敷き

☆関ヶ原の合戦の屏風のミニチュア

☆徳川家康の下敷き

☆小判のレプリカ

☆金印のレプリカと判子

☆伊能忠敬の日本地図絵はがき

☆カンボジアの地図帳

小判は大変怪しい使い方をしました。

セミナーの最後には,QAが予定されています。

自分は関係がないと思っていたのですが,会場に入ったらQAにも御登壇をと言われ,急遽,小判の使いどころを変えました。

質問が出て,答えに困った時,知ったかぶりをして話すのは礼に反します。

だからといって,知りません・分かりませんとストレートに言うのも何なので,ちょっと戯れて小判を渡して「お主も悪よのう」とすませることにしたのです。

そうしたら,本当に答えにくいQが出たので,小判を出して「後はよしなに」としました。

これが妙に受けて,質問をした先生も納得してくれました。

材料は魔力を発揮する事があるのだと感じた一瞬でした。

席に戻ったら,隣の俵原先生が「前に,私も小判をいただきました」と言っていました。

材料は記憶に残ります。

--

このセミナー,中央の最前列に品川先生とそのお友達2名が姿勢良く陣取っていました。

姿勢の良い人は,基本的にまじめです。

この3人も礼に違わず,非常にまじめに協力してくれました。

おかげで,私の口調もなめらかになりました。

--

野口先生との忘年会(13日の土)の参加者が1名増えました。

5人になったので,盛り上がりそうです。楽しみです。

--

関連記事:

朝日学生新聞社に,久しぶり行ってきました。

朝日学生新聞社に,久しぶり行ってきました。

昔,小学生新聞に10年間も連載をさせていただきました。

当時の担当の方ともご挨拶ができ,白石部長ともしばし歓談できました。

その帰り道。

新橋駅に向かう途中に,「旧新橋停車場」の建物があったので,一枚パチリ。

汽笛一声新橋を・・・とはじまる鉄道唱歌の時代の建物なので,なんとなく,小学校教育に関わっていそうで,思わずカメラを出しました。

当時は,界隈随一の建物だったのでしょうね。

カメラと言えば,ミラーレスカメラを検討中です。

軽量なのに,レンズ交換ができます。

ちょっと良いなと思っています。

--

「有田和正継承セミナー」で,松田寿雄先生とお話ししました。

社会の授業に詳しい先生のようで,そういうことを教えてもらえたことが嬉しいです。

セミナーに行くとたくさんの先生方と出会うのですが,どのような力を持っているのかを知るのは,なかなかできません。

どこかで機会があれば松田先生のお話を拝聴してみたいと思います。

--

来週の5日(金),カンボジアの副首相補佐官の方と面談です。

特別に時間をとってくださるので,こちらも感謝です。

--

年末,毎年のように野口先生とささやかな忘年会を開いています。

今年は,12月13日(土)の夕方,東京駅近くとなりました。

参加者は野口先生,山中先生,良知さん,私。

例年,私も!という方が一人二人参加します。

今年も,そのぐらいになるような気がしています。

会場は決まっていませんが,とっても楽しみです。

----------------

関連記事:

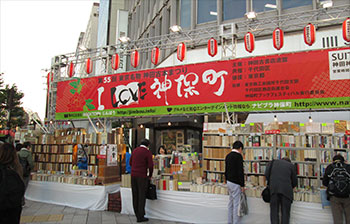

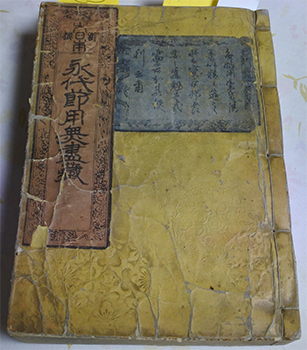

神保町恒例の古本祭りです。

神保町恒例の古本祭りです。

さくら社を神保町に構えてから,毎年,この古本祭りを見学しています。

今年も,端から端まで古書を見て楽しみました。

写真は,神保町の交差点です。

ここに特設会場が設けられ,ご覧のように古本が棚一杯に並べられます。

そうして,三省堂のある当たりまでの歩道が,写真下のように古本で一杯になります。

神保町の交差点から古本を見て回るのもいいのですが,私の場合は,会社に向かうように歩きながら古本を見るのが恒例となっています。

ですので,まずは,三省堂の前当たりまで歩き,そこから引き返しつつ,古本を眺めます。

昨年は,いい古本と出合わなかったので,購入は見送りとなりました。

でも,今年は,一誠堂さんの脇の空き地に出ていた棚の中に,オッと思う本があったので,2冊購入しました。

それで気分がいい感じになり,いつもの明倫館へ。

そうしたら,なんと藤森良蔵の本が入荷していました。

戦前に,藤森良蔵の本を読んで勉強した方が,まとめて売りに出したのでしょうね。

それをまとめて買い付けた明倫館に感謝です。

非常に珍しいことなので,迷わず,算数に関する本を2冊購入しました。

---------------

関連記事:

教育書や児童書を出している老舗,星の環会の栗山社長さんと一献傾けました。

教育書や児童書を出している老舗,星の環会の栗山社長さんと一献傾けました。

ちょっとした展示会があり,栗山社長さんがそこに来てくれました。

あれこれ話して,その日の夜に星の環会の会社を尋ねることになりました。

こういうケースは,非常に珍しいです。

星の環会の会社に入って,びっくり。

社内に,歓談できる大きな長いテーブルがあるのです。

すぐそばには,対面式のキッチンまで。

ここは,本当に出版社なのだろうかと,ちょっと思いましたが,周囲は本本本・・・です。

いろいろな話をしたのですが,星の環会さんから本を出していて,さくら社からも本を出している宮内主斗先生の話になったとき,やっぱり,嬉しいものがありました。

宮内先生は,理科の造詣が深く,人物もグッド。そんな話をして,盛り上がっていました。

宮内先生は若い頃から,理科一筋のような先生です。

論文もたくさん書いていますし,本もたくさん出しています。

自分たちで主催したセミナーに講師でお招きしたこともあります。

動物の頭蓋骨など,実物を持ってきてくれ,

話す内容は根本的なところからはじまります。

本格的な理科の先生だと,つくづく思ったものでした。

野呂先生の話題もありました。

理科実験の神様みたいな先生で,世の中には本当に卓越した先生がいると,痛感しています。

--

事前学習法,若い先生がびっくりする成果を上げています。

私はただただ,驚いています。後日,ご紹介します。

入学前のお子さんをお持ちのNママが,つい先日,ご家庭で算数ソフトを使い始めました。

初日は,キャーキャー言うほど,子ども達が喜んだそうです。

Nママのお子さんも,算数的体験をたっぷり味わうのでしょうね。いいですね。

-----------

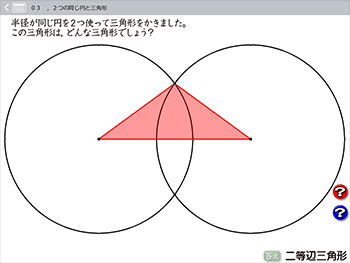

3年生で三角形の勉強をします。

3年生で三角形の勉強をします。

二等辺三角形についてもしっかり学びます。

二等辺三角形ですから,二辺が等しい三角形ということをしっかり習得すればそれでOKです。

でも,そこから,ちょっと,算数的に前進したいと思ったら,円との関係も見ておくことをおすすめします。

同じ半径の円が2つ重なっていたら,そこに出来る三角形は二等辺三角形になります。

これが理解できるということは,筋道を立てた考えについて行ける頭の持ち主となります。

1,同じ半径の円周が重なっている。

↓

2,だから,2辺は等しい

↓

3,そうしたら,三角形は二等辺三角形だ!

「2→3」が基本です。

その基本の前に「1」をくっつけたのが,2つの円の姿です。

この「1→2」を通って,3へ向かう能力は,間接的になるなので,それなりの能力を要します。

ちょうど,文章問題で「文章を読んでから式を立てる」というな流れが,1→2に該当する感じです。

ちょっと論理能力を要するところですが,このソフトを使うと,その様子をしっかりと見ることが出来ます。

三角形の頂点に薄くボタンが見えていますね。

このボタンは上下にドラッグできます。

すると,円の半径が変わり,同時に,三角形の高さも変わります。

同じ半径の円なので,円周が重なっている限り,二等辺三角形になる様子が,よくわかります。

こういう様子をたくさん見てから,何でいっつも二等辺三角形になるのか,考えると,理由がつかめてきます。

「1」の現象をたくさん見ること,それが「2」へと結びつけてくれるからです。

こういう様子を見ることができるクラスの子は,とってもいい算数的体験ができますね。

このソフトは,算数クラウドの「3年→三角形→03,2つの同じ円と三角形」です。

--

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)