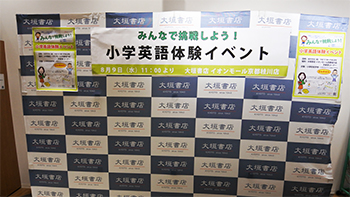

大阪の野口塾で,私の「笑いのある講座」が大好評でした。

大阪の野口塾で,私の「笑いのある講座」が大好評でした。

もちろん,お話しした中身も,参加された先生方が「オオッ!」と思うようなあれこれが出てきました。

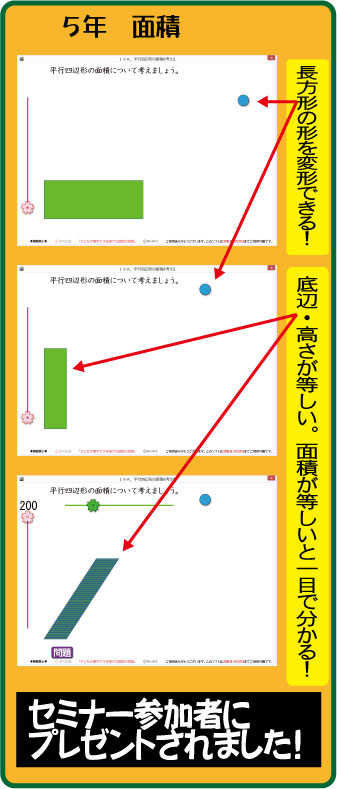

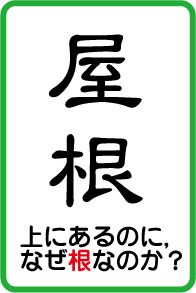

その中の1つが,右の算数ソフトです。(このソフトは,算数クラウドに入っていません。)

ですので,セミナーに参加された先生の中で,ご希望の先生にプレゼントしました。大方の先生が希望していました。大人気だったのです。

※事務局の阿部先生,配布,ありがとうございました。

このソフトは,「底辺と高さが等しければ,平行四辺形の面積は等しい」という学習をするときに使うソフトです。

普通,等しいことを説明するために,「底辺×高さ」という公式を使います。

これも,一つの方法です。

算数は,基本的に3つの段階があります。

1,絵や図の段階

2,数や式の段階

3,言葉の段階

公式を用いて説明するのは,「2,数や式の段階」です。

理屈では分かるのですが,感覚的に「確かに等しい」とは響いてきません。

数や式での説明は,抽象度が第2段階になっているので,心より頭での理解となります。

このソフトは,第一段階(「1,絵や図の段階」)での説明ができます。

計算などをしないで,見るだけで,「面積は等しい!」とわかります。

実際に,このソフトを操作してみました。

野口塾IN大阪に参加された先生は,皆さん,納得状態でした。

しかも,かなり面白がっていました。

5年生の算数を見ていた先生が「面白い!」と感じる。

それだけではなく,「私も子供達に見せたい!」と,教師心がわき上がってきました。

これこそが,算数そのもののもっている面白さなのです。

ですので,算数が嫌いという子は,たまたま見てきた教材がその子に合わなかったのだと解釈するのが一番だと思っています。

だからこそ,良い算数ソフトを作り続けることが大切なのです。

大いに頑張ろうと思います。

次のセミナーは,「事前学習法セミナー」です。

実践発表が盛りだくさんになるそうで,今からとても楽しみにしています。

--

関連記事:

雷が鳴りだしたので,PCを待避。

雷が鳴りだしたので,PCを待避。

電気を切って,コードを抜いて・・・。

PCが止まったので,そんなときは読書だろうということで,『論語』を読み返していました。

論語が好きだからと言うこともありますが,「素直に学ぶ」という気持ちが湧いてきます。良い気持ちです。

--

ところで,花を数えるとき,一輪,二輪と数えます。

このように数えることには,何の疑問もないのですが,漢字で書くと,少々,妙な気持ちになってきます。

なぜ,「輪」は車偏なのか,ということです。

もし,単純に「二輪でした!」と文字だけで伝わってきたら,前後の文脈が分からない人は「ああ,自転車のことだな」とか「オートバイか」と思うことでしょう。

「輪」という漢字の持つ力は,どうしたって「車」なのです。

魚を一尾と数えるのは,漢字で書くと納得します。

人は,三人。これなんか,そのままです。違和感の生じようがありません。

どうして,花は一輪なのでしょう。

いつもの『字通』で調べると・・・。

--

[5] まるい形のものを教える助数詞。

--

5番目に「丸い形のものを教える助数詞。」とあります。「教える」は誤字でしょう。教えるための助数詞というのでは,意味が通じません。「数える」が正しいのではないでしょうか。

ところが,『日本国語大辞典』で調べてみたら,「助数詞」という言葉がなければ,「教える」という意味でもなかなか面白いと伝わってきました。

--

(3)一つの花の花びらの全体。また、大きく花が咲いている様子。また、その花。

*四季物語〔14C中頃か〕五月「からうして花のりん三つ四つ奉りすて行ぬ」

*大永三年本専応口伝〔1523〕「輪(リン)大なる花の類、さのみ短(みじかく)立る事」

*玉塵抄〔1563〕四「花のりんが大にして、わたり一尺ほどあるぞ」

*俳諧・犬子集〔1633〕一・鶯「鶯の経よみうつや花のりん〈正利〉」

--

花びらが描く円形のことを「輪」と呼び始めたのです。まさに,「教える」「伝える」ための言葉として「輪」が用いられてきたのです。

花びらが描く円形のことを「輪」と呼び始めたのです。まさに,「教える」「伝える」ための言葉として「輪」が用いられてきたのです。

これが,次第に一輪,二輪と数える単位として成立していったと考えて良いのではないでしょうか。

こうして調べると,丸い花に一輪,二輪といった「輪」という単位を使うことが分かってきます。

百合やチューリップは,どう数えるのでしょうかね。

『数え方の辞典』で調べたら,どちらも「輪」でした。

--

関連記事:

PCの中の写真をちょっと整理していました。

PCの中の写真をちょっと整理していました。

いつもそうですが,オッ!としばし見つめてしまう写真があります。

この通りの先に,青い看板が見えます。

白抜きで書いてある文字は,「本」です。

本屋さんです。名前は,BOOKS DON。

有田先生が通われていた本屋さんです。

さくら社を設立し,有田先生の本を手かげることになり,何度かこの本屋の近くを行き来しました。

店内に入ったこともありました。

町の方々が手にしたくなるジャンルの本がたくさん並んでいます。

この本屋さん,普通の町の本屋さんです。

ですが,中に入ると聖地にいる気持ちになります。

--

有田先生の追悼セミナーが来月,兵庫で開催されます。

有田先生の追悼セミナーが来月,兵庫で開催されます。

「第3回 有田和正継承セミナー」です。

私も午後1番でお話をさせていただきます。

お近くの先生,ぜひ,お越しください。

--

関連記事:

既に,さくら社のHPをご覧になった方もあるかも知れませんが,上條晴夫著『コルトハーヘン教授の教師教育学』を絶版といたしました。ただ今,自主回収をいたしております。

関係諸氏に心よりお詫び申し上げるとともに,今後は再発防止に努め,謹んで業務に精励いたします。

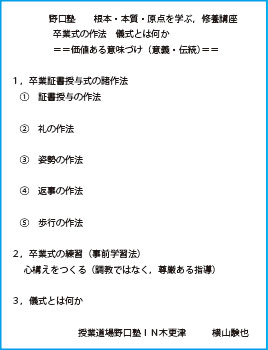

野口塾IN木更津で,「卒業式の作法 儀式とは何か」のお話をしてきました。

野口塾IN木更津で,「卒業式の作法 儀式とは何か」のお話をしてきました。

その時のレジュメが右です。

今回,新しくお話ししたのは,「3の儀式とは何か」です。

入学式・卒業式・始業式・終業式。

林間学校などでは,開校式・閉校式などがあります。

こういう儀式とはいったい何なのでしょう。

これは「奉告」です。

たてまつりつつご報告することで,神様への感謝です。

「6年生全員が無事に卒業できましたよ」と神様へお知らせすることです。

子供達は卒業の喜びを親や先生へ謹んでお知らせしますが,先生はその喜びを誰に伝えるのでしょう。

これを「俺の力で卒業できるようにしてやった」と自分が感謝されるべきと思うと,思い上がりになります。

そういった思い上がりそうになる心も,神様に伝えると思うことで消えていきます。

6年生全員が無事に卒業できるこの日を迎えられるのは,教える営みをした先生方の力もありますが,それだけでなしえられたとはとても思えません。

神様に奉告することで,人為を超えた大きな力にも守られていたのだと,深い感謝を感じる心がでてくるのです。

--

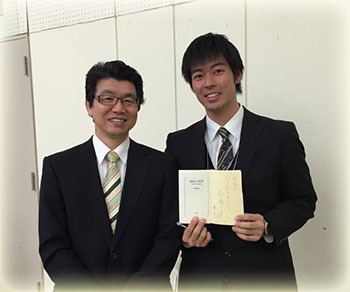

この日の野口塾では,木更津技法研の若い先生方3名がミニ講座を行いました。

この日の野口塾では,木更津技法研の若い先生方3名がミニ講座を行いました。

その中の一人,辻雄一朗先生と記念撮影をしました。

辻先生が手にしているのは,『明治人の作法』です。

サインした言葉は「人の人たるゆえんは礼儀にあり(礼記)」です。

今年も野口先生のお話をたくさん拝聴して,少しでも修養を深められたらと願っています。

事前学習法セミナーin東京の様子について,藪田副会長がブログにアップしてくれています。

ぜひ,お読みになって下さい。

--

今週の土曜日は,明石先生の事務所でSG会です。

久しぶりに参加してきます。

23日(祝火)は,神戸で開催される野口塾に参加してきます。

神戸では,事前学習法についても少しお話しすることになるような気がしています。

お近くの先生,ぜひお越しください。

--

「忠実に働く」

手帳には自分の好きな言葉を書き込んでいます。

この言葉は,この1年間使っていた小さな手帳の裏表紙に書いてあります。

宴会文化の席で,希に手帳を出すと,この言葉が目に付きます。

近くの若い先生に,「これ,なんと読むか?」と問うと,

たいていは,「ちゅうじつに働く」と返ってきます。

意味は,そういうことなのですが,読みはちょっと違います。

この言葉,別の書き方をすると,「老実に働く」とも書きます。

「忠実」も「老実」も読み方は同じで,意味も同じです。

「忠実に働く」は,「まめに働く」と読みます。

なぜ,忠実がまめなのかは,分かりかねます。

忠実な姿はまじめな姿なので,「まじめ」という言葉とつながりがあるのではないかと,憶測しています。

まじめにやっていれば,良いことはあります。

できれば,それを一貫してやり続けることが大切と思っています。

「吾道は 一以て これを貫く」(論語)

この言葉も好きです。

一貫です。

忠実に一貫して仕事をすることが,その人に相応しい未来を作ってくれるのだと思っています。

算数の道を歩み続けてきて,今,なんだか良い感じです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)