ちょっと前のことですが・・・。

マナーのスペルは,mannerだから,[man + er]。

これは,走る人がrannerなどと同じこと。

マナーは人に関係しているのですよ。

そんな話を聞きました。

なるほどと思えるとてもいい話なのですが,微妙に変な感じがしていました。

「走る」に「人」をつける。それにはerをつける。

「投げる」に「人」をつける。それにはerをつける。

これと同様となると,人にerがつけるというのは,人に人をつけることになります。

ちょっと違和感がありました。

人は人なんだから,そこに人を表すerは,つくのだろうか。

そうはなりにくいように感じたのです。

私は英語が得意ではないので,これ以上,自分で考えても行き止まりです。

英語でわからないことがあるときは,英語の達人である竹村和浩先生に聞くようにしています。

どのくらいすごい英語の先生かというと,ビジネス・ブレークスルー大学の専任講師であり,先月にも『6ステップでだれでもできる! プロの英語プレゼン』を刊行されている先生です。

竹村先生にメールで訪ねたら,速攻,お返事が届きました。

そのお返事を掲載します。

--

礼儀・作法とすると、正確にはmannersと複数形になると思います。

もともとは、ラテン語のmanuarius =of the hand となり、

手の取り扱い、所作的な意味からきているようです。

原義としては、manus = a hand: method of handling 取り扱う方法、という意味からきています。

語形の変化は、アングロ・ノルマン語: manere< 古フランス語: maniere < ラテン語 *manaria < ラテン語: manuarius (“手にあるもの”)の女性形< manus (“手”) の中から、生まれたもので恐らく、man + er ではないように思われます。

大雑把ですが、取り急ぎ、ご返信申し上げます。

--

マナーは,ラテン語の「手の取り扱い,所作」などが語源とわかり,これは実に腑に落ちました。

「マナーは,手が重要なポイントになるのですよ」とお話しすることができます。

マナーについて語ってくれた方のおかげで,私の作法のストックが1つ増えました。ありがたいことです。

野口塾ビギナーズ。

卒業式の作法について話しました。

作法の心は,どこにあるかというと,「恭敬親和」です。

それを形から教えていくのが作法です。

作法には,「儀式作法」と「日常作法」があり,卒業式の作法は儀式作法です。

日本古来の考え方などが集中するように入り込んでいます。

そんな話しから,姿勢・起立着席・証書授与などの話しをしたのですが,国語的な話しを1つするのを忘れていました。

それは,卒業証書の中に古の国語が入っていることです。

こういわれると,「ああ」と気が付く方もいます。

その通りです。

句読点が無い文を書く形式になっています。

古い文章の書き方が伝統的に使われているのが,卒業証書や賞状です。

この先も,句読点無しの古典的な書き方を守り抜いて欲しいです。

全ての講座が終わり,交流会になったのですが,なんと,その時間全部を使って私の還暦を祝ってくださいました。

思わぬことで大変おどろきました。

野口塾の皆さんに,感謝しています。ありがとうございました。

ますます精進して前進します。

卒業式の練習を頼まれ,関西大学初等部へ行ってきました。

1時間指導しましたが,子ども達が素晴らしかったです。

教えたことをどんどん吸収する力のある子ども達です。

平素からかなり質の高い学習がなされていると思いました。

私が指導したのは,主に次の5つです。

1,姿勢

2,起立・着席

3,礼

4,証書授与

5,返事

この中で最も厳しく指導したのは,「姿勢」です。

45分間の指導中,子ども達が背もたれに背中を付けていたのは,僅か2分程度。

後は,立腰状態でずっと練習をしました。

こういう力を子ども達が一気に持つことができたのは,子ども達が「最高の姿」を意識的に実行する力を持ったからです。

作法のように,体を自分で操るものは,自ら最高を求める心を持つことが,出来映えを左右します。

関西大学初等部の子ども達は,この「最高の姿」を求める心が,練習中,一貫して強かったのです。

卒業式の指導を御依頼くださったのは三宅先生です。

練習する教室に案内され,まず,「さすが!」と思いました。

案内された教室が,平素使っている教室では無かったのです。

作法には,「日常作法」と「儀式作法」の2種類があります。

日常作法でしたら,平素の教室で行います。

卒業式は,日常から離れた儀式です。そこには伝統が入り込みます。

場を変えて指導すること。これが子ども達の学びを力強くします。

次に,椅子がとても良かったです。

実際に卒業式で使う椅子だったのです。

いつもと違う椅子も,子ども達の学び力を高めてくれます。

三宅先生の指導力の高さをこの場作りでも感じました。

卒業式の練習をするにふさわしい場作りをしてくださっていたので,私の指導も子ども達に届きました。

卒業式の練習中,嬉しい出来事がありました。

1つは,大事な卒業証書を私が落としたことです。

おもむろに拾ったのですが,誰一人として笑いません。

それどころか,微動だにしません。

非常に立派でした。

もう1つは,練習中に咳をした子がいたことです。

その咳の仕方が実に立派でした。

押し殺すように咳をしただけでなく,手を口に当てて,少しはすを向いて咳をしたのです。

余りに立派だったので,再現してもらい,みんなに見てもらいました。

良い機会ですので,上座を教え,下座に向いて咳をするとなお良いことを話しました。

最後の1つは,返事の指導をしたときに起こりました。

マスクをしていた子が,全員,マスクを外しました。

風邪を引いていたり,花粉症になっている子は,マスクをしていてかまいません。

しかし,それでは「最高の返事」を届けることが出来ません。

それにサッと気がつき,自分からマスクを外しました。

「最高の卒業式」をしようという強い気持ちが伝わりました。

立派な判断でした。

来週は,野口塾ビギナーズです。

卒業式の作法を話ししますが,関西大学初等部の子ども達の話しも少し交えて話したいと思います。

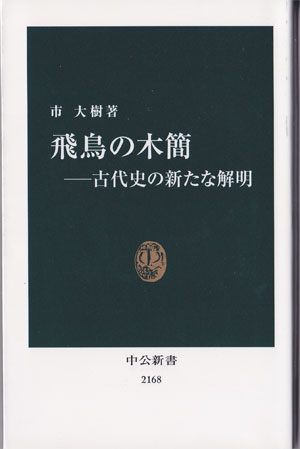

全く専門分野外の本ですが,『飛鳥の木簡』もなかなか面白いです。

全く専門分野外の本ですが,『飛鳥の木簡』もなかなか面白いです。

藤原京(694年遷都)の事も出ていて,藤原京は周礼の考工記の影響が考えられると書いてありました。そういえば,家の本棚に『周礼』の漢文の本があったなと思い,取り出して,考工記を開いてみましたが,なかなか読めるものではありません。やむなく,滑り出しの「天官冢宰(てんかんちょうさい)」の項目を少し読み返しました。周の時代に9を大事にする思想があったのですが,その理由の一つが見えてきて,ちょっと良い感じでした。この周の9が小学校2年生で学ぶ,かけ算九九とも関係しているからです。

また,大宝元年(701年/大宝律令頒布は702年)を境に,木簡に記されている日付の位置が変わったことが載っていました。

それまでは,冒頭に書いていたのですが,大宝になってから末尾に書くようになったのです。朝鮮方式から中国方式に切り替わった時代の変化を示す一つの例として載っていました。

こういう事例が木簡という事実を元に記されているので,感動も大きいです。

いい本を読んだと思います。

忙しい期間に入ったのですが,電車に乗っているときは読書が出来るので,今日は幕末の清川八郎の本を読んでみようと思っています。

持っていた本居宣長の本に「古事記伝」の総論が載っているので,そこを読みました。

驚きの研究者です。

日本書紀と古事記は,日本人として読んでおかないとならない書と思っています。

でも,その中身がどうのと,研究者のように読む必要もないので,好きな算数や作法の世界がちょこっと顔を出すところを見つけては楽しんで読んでいました。

古事記や日本書紀の話しになると,たいていの人は古事記の方が面白いというのですが,それがどうしてなのか,よく分からずにいました。私には,日本書紀の方がとっても面白いと感じられているからです。

どうして日本書紀の方が面白いと感じるのかは,自分でもよく分かっていません。

でも,「古事記伝」を読んで,その理由が少し分かった気がしました。

日本書紀には儒教や仏教の考えが入り込んでいるということが,よく分かったからです。

儒教は作法の根本的な存在なので,それが私を惹きつけているのです。

こうわかってくると,もう一度,日本書紀,古事記を読み返したいと思います。

「古事記伝(総論)」を読んで,「まことの日本」の意味が少し分かってきました。

時間をおいて,「古事記伝」の中身も読み進めてみたいと思っています。そうして,「まことの日本」を感じてみたいです。

そうそう,「古事記伝」を読みつつ,宇佐美寛先生がダブってしまいました。

日本書紀・古事記のここがダメだと明確に指摘し,その根拠も記しているからです。

引用の仕方も宇佐美先生と同じです。

江戸時代が本居宣長なら,今の時代は宇佐美寛先生です。

野口塾in日野の懇親会。

内田先生が司会をされ,一人一人スピーチとなりました。

順番が回ってきたので,「作法の「法」の字を日本語(和語)で読むとどう読むか」と問いを出しました。

間髪を入れずに「のり!」と声が上がりました。

野口芳宏先生です。

あまりの素早い反応に,こちらがビックリしてしまいました。野口先生は,漢字も名人です!!

その「法」ですが,これが最初に出てくる書物は,どうも,日本書紀のようなのです。

天照大神が岩戸に隠れたあのお話しの後に,「法」がでてきます。

好き放題にしていた素戔嗚尊(すさのおのみこと)は,追放されてしまいます。

折からの長雨。素戔嗚尊は笠(かさ)蓑(みの)をつけて,他の神様の家に行き,宿請いをしました。

しかし,どこでも断られました。

どうも,笠や蓑を着けたまま,家の中に入っていったようなのです。

これ以来,人の家には笠や蓑をつけて入ったり,荷物を背負ったまま入るのは,不作法なこととなりました。

もし,そういうことがあったら,お払いをして清めるそうです。

日本書紀には「これ,太古(いにしえ)の遺法(のこれるのり)なり」と記されています。

蓑(みの)は,今で言えば,コートやオーバーの類です。

これを漢字で書くと,「外套」となります。

この熟語,実によく考えられていると感心しています。

「外で着る大きくて長いもの」となるからです。

漢字を見ただけでも,内では着ない物とわかります。

「外套」は江戸時代には「はおり」と読むこともありましたが,一般的には「羽織」を使っていました。

明治になり,外来語のオーバーコートなどを意味する熟語として広がりました。

今の時代でも,人様の家に入るときは,帽子を脱ぎ,コートを脱ぎ,背負っている荷物は手に持つなりします。

常識的な作法であり,マナーです。

天の岩戸の時代から,ずっと続いている作法だったのです。

歴史的作法ですね。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)