新学期が始まりました。

友達の渥美先生は,黒板に「姿勢」とかかれました。

するとどうでしょう。子ども達は何も言われないのに姿勢を正しくしました。

素晴らしいことです。ここに,子ども達をこれまで育ててくださった方々への感謝を感じます。

小さい頃から,お父様・お母様に,ご近所の方々に,保育園や幼稚園の先生方に,低学年の先生方に,「お行儀がよいわね」とか「姿勢が良いね」などと,言われ続けてきたからこそ,子ども達は「姿勢」の字を見て,腰骨を立て,背筋を伸ばすのです。

日本人の創り上げてきた文化の中での「育ち」。

「姿勢の教え」は,この「育ち」の中で涵養されています。

これは,日本人の大きな特徴の一つです。

野口芳宏先生は,「姿勢」 の漢字を訓読みするようにすすめています。

「すがた」「いきおい」。

「姿勢」とは,「勢いのある姿」 です。

自分の元気を良くし,周囲の人も勢いを感じます。

「おお,さすが」「凜としている」「堂々としている」・・・

こう感じさせる姿が,「姿勢」の字に託されている意味なのです。

良いことの反対側に,ダメがあります。

ダメな状態の言い表し方をちょっとのぞいてみましょう。

( )の中に言葉を入れてみてください。

髪の毛が( )れる。

服装が( )れる。

言葉遣いが( )れる。

どれもこれも,「乱れる」となります。

「乱れる」のは良いことではありません。

しかし,「崩れる」よりは良いです。

崩れると本体の形がダメになります。

こうなったら,乱れを直そうと思っていられません。

周辺の乱れはさて置き,まずは本体の復旧を急ぎます。

「乱れ」は枝葉の現象で,「崩れ」は本体の現象だからです。

では,次の( )には,何が入るでしょう。

姿勢が( )れる。

これは,「崩れる」です。

姿勢が崩れるということは,体そのものがグチュとなっているのです。

長く続ければ,背骨や内臓にも害が生じます。顔がゆがむことも起こります。

髪の毛の乱れより重症です。

服装の乱れより重症です。

机の中が整っていない。

帽子のゴムを顎にかけていない。

名札を付けていない。

靴のかかとをふんでいる。

下駄箱の靴が揃っていない。

爪が伸びている。

こういう所が気になる先生は,たいてい本体である姿勢を指導しています。

体がもっとも重要だと知っているからです。

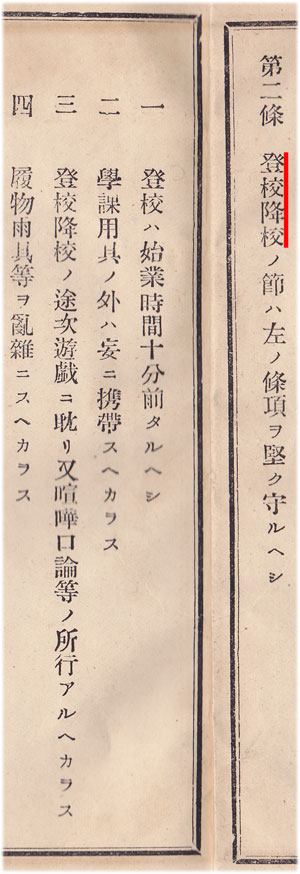

明治25年,福井県遠敷郡高等科雲城小学校が発行した『生徒手帖』が手元にあります。

表紙をめくると,明治23年に出された教育勅語が載っています。

勅語のページをめくと,「生徒心得」となります。

左の画像は,その生徒心得の第二条です。

読んでみると,すぐに伝わってきますが,文末が良いですね。

---守るべし

---たるべし

---すべからず

---あるべからず

文末が文語調になっているだけで,心への響き方が変わります。

歴史の重みが文に加わっていると感じるからでしょう。

面白いなと感じるのは,「登校降校」です。

「降校」が珍しいです。

『広辞苑』を調べると,「登校」「下校」は出ています。

でも,「降校」は出ていません。

昭和10年の『辞苑』(広辞苑の前身)を調べると,「登校」は出ています。

でも,「下校」「降校」は出ていません。

明治37年の『言海』を調べると,どれもこれも出ていません。

この変化も面白いです。

「登校」「下校」という学校用語が一般化するのに,かなりの年数がかかったことがわかります。

その原因は,明治期の小学校が登校下校という漢語を用いていなかったからだと推測しています。左の資料は高等小学校です。今で言う中学ぐらいです。通っている生徒さんの数がうんと少なかったのです。

もう一つ面白いことがあります。

登校下校と言う言葉です。

この言葉は学校ができてから生まれた言葉です。

学校へ行く,学校から帰るのですから,基本的には「行校」とか「帰校」とか言えばいいのですが,まるでお城に上り,お城から下るような言い回しの「登校」「下校」が採用されています。

登城・下城

登校・下校

どうも学校はお城と同列の扱いに思えてきます。

明治期,新しく生まれた学校は,お城のように精神的に高い位置にある立派な場として存在していたのでしょう。そのぐらい,素晴らしい場だったのでしょう。

大分県の校長先生からメールをいただきました。

春休みに向けての話しを,学校とお城を関連づけて子ども達にされたそうです。

子ども達は,きっとお侍さんのようにしっかりした心で春休みを過ごそうと思ったかもしれません。嬉しい限りです。

その校長先生のお名前は,古城校長先生です。

中村先生のお誘いで,佐賀で「作法」と「算数ソフト」の話しをしてきました。

参加される先生方が会場に入り始めて,驚いたことがあります。

「姿勢」 です。

みなさん,姿勢がよいのです。

自然のままで姿勢がよいのです。

頂いた資料には,次のように記されています。

----

主催:佐賀県モラロジー教育会議

運営:鳥栖モラロジー事務所

----

開会・閉会にも格調がありました。

そういう場に集う先生方です。

姿勢がよいのは当たり前のことであり,日頃からの人格形成の心得が違うのだと思った次第です。

私の話しのスタートは「姿勢」の話しです。

姿勢の良い先生方に姿勢の話しをします。

なかなか難しいように思えます。

しかし,実際に姿勢の良い人は,返って逆に姿勢を問われるとハテナとなります。

「嗜みレベル」に達すると,「躾けレベル」のイロハが見えにくくなるからです。

入門期は椅子のどこに座らせるのか。

手を「ハ」の字にするのは,なぜか。

良い姿勢の効能。

外は内を養い,内は外を資ける。

辛抱我慢も七日か十日。

形あるところ礼あり,礼あるところ心あり。

「姿勢」 の周辺には実に数多くの学びがあります。

「辛抱我慢も七日か十日」というのは,先を見通す「論理の力」です。

行為としての姿勢から,論理を学ぶからこそ,作法は大切な学習となるのです。

会場に,際だって姿勢の良い方がお二人おられました。

その内のお一人は,同朋広瀬保育園の森山隆子園長先生です。

同僚の先生を2人連れての参加でした。

若い先生も論語を学ばれているということで,実に力強く思いました。

懇親会で,久保先生が毎年姿勢の指導を1時間行っていることを聞かせてくれました。

有り難いことです。

話を聞けば,人体骨格模型を使って,内蔵が圧迫される所をしっかりと伝えるとのことです。

これは,池見酉次郎先生の記された「立腰の十の功徳」に通じる教えです。

何か,実践の資料を読ませていただければと思った次第です。

森山先生にも,久保先生にも通じるのは,道徳で生活改善をしっかり進めようという姿勢です。

道徳の基本です。

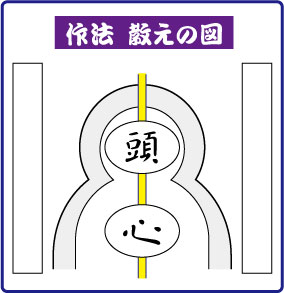

この図が,「作法 教えの図」です。

真中に表されているのは,「自分」です。

両脇の空欄には,自分を高める言葉が入ります。

初心者なら「辛抱我慢も七日か十日」。

大人でしたら,それに「外が内を養い 内が外を資ける」を加えます。

「作法を学ぶ」とは,その所作を学ぶに止まりません。

人の道を正しく歩む心も同時に養えるのです。

それ故,ふさわしい適切な言葉も学び,それを書き記すようにします。

学びが高まれば,自然,書き表す言葉は変わってきます。

先日,チーム算数が開催されました。

私の目の前に座っていたのは,城ヶ崎先生です。

城ヶ崎先生には,12月の例会で手の置き方の話しをしました。

「何もしていないときの手は,どうしていたらいいのか」

「なぜ,そうするのか」

お話ししたのは,一度です。

それなのに,城ヶ崎先生の姿は実に凛とし,終始,感じの良い雰囲気を出していました。

一つの作法を知ること。

わずかなことですが,これが意識を変え,姿を変えていきます。

次回のチーム算数では,この「作法 教えの図」を配り,少しお話しをしたいと思っています。

昨年の11月にPHPから出した作法書。

昨年の11月にPHPから出した作法書。

『恥をかかない! 小学生の行儀作法』が3月に2刷りになると連絡が来ました。

私にとって3作目になる本で,親子向けに良い感じでまとめられています。

世の中に行儀作法が行き届いていたら,この本はいらないのですが,昨今の子ども達,残念ながら行儀がチト悪いです。

それを「何とかしたい!」と思う方々が,この本を買って下さっているようです。

お役に立てて,有り難いと思います。

(この本は生協のチラシからの購入となります。PHPのホームページ でも扱っています。書店への注文もOKです。amazonnでは扱っていません)

作法と似ているのに,道徳があります。

道徳は,頭や心に直接働きかける勉強です。

作法は,まず体に働きかけ,それから頭や心に染みこませていく勉強です。

「所作」や「身なり」を整えると,自然と心や精神も次第にしっかりしてきます。

そうして内なる心がしっかりしてくると,それが外に資質として見え始めてきます。

「外は内を養い,内は外を資(たす)ける」です。

ですので,昔は1年生2年生と小さい子には作法をしっかり学ばせ,外から内を養っていました。

それから,心に直接働きかける道徳が行われ,資質の高い人へと歩ませました。

--

最近の道徳は,よく考えさせています。

考えて自分で判断していきます。

お稽古事の経験のある方でしたら,自分で判断することは入門初期の指導ではないことが了解できると思います。

まずは,形を教え,形に慣れさせます。それから自分で判断となります。

作法は,道徳と違い形があるので,入門期に考えさせてもあまり効果がありません。

それより,「椅子に座って何もしていないときの手はこうしているのです」とまず形を教えます。

それを実際にやってみて,その効能を感じるようにします。

しかる後に,異なる場面となります。

この時,基本はこうだけど,ここはこういう環境なので・・・と自分で考え判断します。

その時の考え方が,「天地人(古い言い方をすると,時処位)」です。

天地人の三つを貫いて考え判断するのが,人の道の王道なのです。

道徳の授業に作法は必須です。今の道徳は内面に偏りすぎています。

江戸時代の儒学者,伊藤仁斎先生の『童子問』。

「孔孟に正宗(せいそう)を得(う)ること無し。高からざれば即ち楽しまず,奇ならざれば即ち悦ばず,常(じょう)を厭(いと)うて新を喜び,近きをすてて遠きを取る。予深く悲しむ。」

これが一貫している本です。

野口芳宏先生が「根本 本質 原点」と仰います。 まったく,その道です。

こういう考え方をしていると,「仁者は俗を嫉(にく)むの心少し」「不仁者は世を憤るの心勝つ」といった見方にも納得するものがあります。

この本からの最大の学びは「内外一致」論です。

仁斎先生の内外一致論は実に優れています。

仁斎先生の論により,私は作法の教えを輪切りにした様子を明示できるようになりました。しかも,作法の効用を非常にわかりやすく説明できるようになりました。学んで良かったです。

何かを習得することの説明には,2つの視点が必要です。

---

1つは流れ(時)の視点

1つは輪切り(場)の視点

---

仁斎先生の内外一致論は,作法をこの「輪切り」から実に明快に説明できるのです。

作法書はたくさん世に出ています。しかしながら,「何をどうする」のハウツーの域から出る書がほとんどありません。

そんな中,戦前の相島亀三郎先生や下田歌子先生の本が奮闘してくれているので,私もその道を拓いていきたいと思っています。

作法の根本・本質・原点は何なのかを,先達の水準を超えて語り記せるように,前進していきたいと思っています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)