きりっとしたした姿勢で座っている先生を見かけると,「ああ,良い姿だ」と嬉しい気持ちがわき上がってきます。

きりっとしたした姿勢で座っている先生を見かけると,「ああ,良い姿だ」と嬉しい気持ちがわき上がってきます。

写真の先生,背もたれにもたれていません。

自然な状態で,このように座って,受講されていました。

江戸時代までは,畳や座布団の上に座っていたので,生活の中に「背もたれ」がありませんでした。

必然的に,座った時の上体は,誰もが自分で支えていました。

「立腰」が自然に行われていたのです。

明治になり,学校が出来,会社が出来,次第に椅子に座る場面が増えてきました。

きちんと上体を保っていた人も,少しずつ椅子にもたれる楽な座り方「曲腰」を覚えました。

でも,まだ大丈夫です。家庭に椅子が滲透していなかったからです。

ところが,戦後,洋風化が一気に進みました。

家庭でも椅子の生活が普通になり,小さい時から背もたれにもたれるのが,普通の姿となりました。

日本人の多くは,生まれた時から,「曲腰」の生活をするようになったのです。

小学校の先生は,10年前から全員が戦後生まれとなっています。

立腰で椅子に座っていられない先生が大多数になりました。

これも,時代の流れなので致し方ありません。

でも,そんな中,写真の先生のように「立腰」で座る先生もまだまだいらっしゃいます。

神戸の野口塾では,澤口先生,西村先生,関田先生,丸岡先生がとくに際だっていました。

私もしっかり立腰をして,日本人らしい座り姿を広めたいと思います。

道徳は自分自身を律するところから始まるのです。

--

関連記事:

明後日の火曜日(祝日)は,神戸で「授業道場「野口塾」in神戸 2014」です。

私は午後から話すのですが,内容は,「算数ソフト 海を渡る!」です。

お時間のある先生,ぜひ,ご参加下さい。

懇親会は,ほぼ忘年会となりそうで,楽しみです。

--

年が明けたら,作法のお話をします。

年が明けたら,作法のお話をします。

★第135回 野口塾 IN 相模原 1月10日(土)

私のテーマは「明治人の作法」です。

★第136回授業道場野口塾 IN 木更津 1月17日(土)

私のテーマは「卒業式の作法 儀式とは何か」です。

この2つのセミナーの間に,「第7回 実感道徳研究会全国大会」があります。

こちらにも参加する予定です。

年内は,算数ソフトや海外の話題で盛り上がり,年が明けたら,作法や道徳で粛々と進む感じです。

--

年明けの木更津では,「儀式とは何か」のお話をします。

このテーマは,野口先生から電話で直接お話をいただきました。

いつもヘビーなのですが,今回はマックスヘビーです。

卒業式や入学式と言えば,基本的に管理職の先生が深い見識を発揮するところです。

でも,小学校現場は大変忙しいです。

儀式などについて,調べ学ぶ余裕はあまりありません。

何かの資料に,運良く書いてあればいいのですが,「儀式とは,かくかくしかじかです」と書いてあるものには,なかなか出会えません。

手頃なところで,辞書を引いて・・・・となります。これも大事な学びです。

広辞苑で「儀式」を引くと,下のように記されています。

「公事・神事・仏事または慶弔の礼などに際し、一定の規則に従って行う作法。また、その行事。」

「儀式とは作法」,または「儀式とは行事」と言うことになります。

そういうことを知っただけでも,良い勉強になった,と思う管理職の先生もいると思います。

「経礼三百,曲礼三千,其至(そのち)一なり」(礼器第十)

礼の基本は三百あり,細かく見ると三千ある。

でも,その根本は1つ(敬意)です。

『礼記』に記されている言葉です。

儀式に大事なのは,この「敬意」の心が伴うことです。

辞書の解説はコンパクトに記すため,残念ながら,「敬意」といった「本質」までは踏み込めません。

儀式の本質が分かれば,「ああ,なるほど」なのです。

指導も変わってきます。

儀式とは何か。

17日の木更津でお話しします。

儀式に関心のある先生,ぜひ,木更津へお越し下さい。

--

関連記事:

少し,セミナーが続きます。

11月22日(土)「算数ソフトのセミナー」 東京

11月23日(日)「有田和正継承セミナー」 東京

12月6日(土)「授業道場「野口塾」 in 大阪Special」 大阪(「算数ソフトの有効活用法」)

12月14日(日)「第2回 事前学習法セミナーin東京」 東京

12月23日(火祝)「授業道場「野口塾」in神戸 2014」 神戸(「算数ソフト 海を渡る!」)

1月には,神奈川と千葉で作法の話をしてきます。

お近くの先生,ぜひお越し下さい。

--

皇居のほとりに銅像が建っています。

皇居のほとりに銅像が建っています。

昔の貴族の銅像とのことで,ちょこっと見学してきました。

銅像の正面に回り,お姿を拝見した瞬間,私は大満足しました。

貴重な情報が銅像の中に表されていたからです。

野口先生からお電話をいただいた時,「卒業式の作法,儀式とは何か」で話して欲しい旨,お言葉をいただきました。

すぐに,重要な文献をざっと読み返しました。

その資料の中に,明治時代に書かれた『改定 祭典式作法 全』があります。

神社の神職の方に向けて書かれた本です。

明治時代に形作られた学校作法は,その大筋が帝系です。

ですので,こういった本も目を通しておくと,現代作法の原点にふれることができます。

この本の第6章が「作法1」で,「笏法」が載っています。

笏法というのは,笏の持ち方,置き方などの作法のことです。

「笏を持つには右手の拇指と小指を笏の内にして,

三指は離れず相接して外にし・・・・」

そうして,銅像です。

笏を持っています。

持ち方を見ると,三指をそろえて外側にしています。

持ち方を見ると,三指をそろえて外側にしています。

この持ち方,大先輩から教わったことがあったのです。

卒業証書をいただいた後,自席に着きます。

半分に曲げた証書が開かないように持つのですが,その時の指をこのようにするよう指導されていました。

子ども達向けには,証書が落ちにくくなるからね,という事でしたが,先生方にはもっと別に意味があることを話してくれていました。どんな意味だったのか,すっかり忘れてしまいました。

それが,書物と銅像で確かな理由として結びつきました。

余談ですが,「三つ指をつく」と言う所作がありますね。

女性が改まった場面で丁寧な挨拶をする時,このようにします。

女性の三つ指と笏の三指,何かつながりがありそうです。

--

銅像:和気清麻呂(わけのきよまろ 奈良~平安時代の貴族)

-----------

関連記事:

野口芳宏先生から電話をいただきました。

野口芳宏先生から電話をいただきました。

年明けの野口塾IN木更津が1月17日になったことを知らされました。

その1週間前は,相模原で開催されます。

野口塾は新年早々,燃えています!

野口先生から,「卒業式の作法,儀式とは何か」を話してほしいと頼まれました。

このテーマを聞いた時,背筋が伸びました。

これまでも,各地で作法の話をしてきましたが,「儀式とは何か」と卒業式の原点に立ち返るテーマをいただいたのが初めてだったからです。

『教師の作法 指導』を思い出し,しっかりとお話ししなければと思った次第です。

「卒業式の作法」は何をどうするという行為の様子を話すにとどまると,たいていは,「そんなの,知っている!」となります。

大なり小なり,多少の差はあっても,体験してきているからです。

ところが,なぜそうするのかと,改めて問われるとハタと困惑します。

何となく,慣例で行ってきた一つ一つ作法にもそれなりの意味歴史があります。そこをお話していきたいと考えています。

もちろん,事前学習法での指導法もちょっと実演したいと思っています。

少々難しいのは「儀式とは何か」です。

もちろん,卒業式という前提での儀式ですから,広義に考えても小学校における儀式とは何か,ということになります。

あれこれ考えると,どんどんひろがり,止め処がなくなります。

そこをズバリ一言で言い表すようにするのが,野口塾です。

これが軸足になって,話の筋が通りやすくなります。

---------

関連記事:

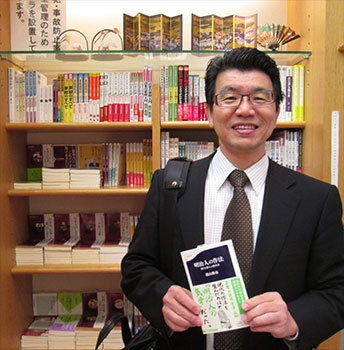

靖国神社参拝の修養ツアーの一こまです。

靖国神社参拝の修養ツアーの一こまです。

靖国神社の遊就館で河邊先生,山﨑先生と記念撮影をしました。

両先生が手にしているのは,『明治人の作法』です。

売店の書籍コーナーにあった『明治人の作法』は,この日の修養ツアーに参加した若い先生方が買い求めて下さり,陳列されていた3冊が完売しました。

私の作法の本は3冊出ています。

『明治人の作法』(文春新書)

『行儀作法の教科書』(岩波ジュニア文庫)

『小学生の行儀作法』(PHP)

もしかしたら,これにもう1さつ増えるかも知れません。

先日,とある出版社に呼ばれ,作法の本作りの話をしてきました。

社内企画が通ったら出しましょう,ということでした。

ありがたいことです。

その時,編集の方が手にしていたのは,岩波ジュニア新書の『行儀作法の教科書』でした。

本を開きながら,編集の方が言いました。

「普通のマナー本には所作の理由があまり書かれていないが,この本にはそれがよく書かれていて,とても腑に落ちる。

ハウツーだけだと強制されている感じになるが,理由があると自分からそうしたくなる。」

そんな嬉しいことを言ってくれ,私のやる気も高まりました。

遊就館でお昼をみんなで食べた時でした。

海軍カレーというのがあったので,話の材料になるかと思い,私はそれを注文しました。

カレーが届いたので早速いただきました。

水の入ったコップにスプーンを浸して,カレーを一口。

まずまずの味でした。

その時です。「先生,コップにスプーンを入れるは作法なんですか」と聞かれました。

その言葉に,私はビックリ。

もう,こういう事をする人がいないんだと思いつつ,説明をしました。

作法を伝えていくことも,私の仕事の一つなのだろうなと思いました。

------------

関連記事:

今日は,靖国神社を参拝してきました。

今日は,靖国神社を参拝してきました。

野口先生が「外に出ての研修もしていきましょう」と声かけをされ,木更津の皆さんが中心になって日程を組んでくだいました。

私もちょこっとご一緒させてもらいました。

九段下で待ち合わせ。

神社の境内に入りました。

拝殿近くに,手水があります。

そこで,お清めです。

手と口を清めます。

ひしゃくに水をとり,左手に水を流します。

次に,ひしゃくを持ち替えて,右手に水を流します。

それから,口をすすぎます。

手と口を清めるだけで良いのだろうか。

顔は清めなくて良いのだろうか。

そんな風にふと思うこともありますが,

大事なことは,水で清める行為をすることで,

自分自身の心を清らかにすることです。

神社なんだ。神様とお会いしているんだ。

普段と違う神聖な空間にいることを意識する一つの儀式が水でのお清めなのです。

二礼二拍手一礼(再拝二拍手一拝)。

神様への感謝の気持ちを,今の時代はこの作法で表しています。

それから,神様と一時をすごしました。

やっぱり,何とも言えない良さを感じます。

参拝の後は,遊就館見学です。

遊就館の売店には書籍も置いてあります。

そこに,私の『明治人の作法』が並んでいると聞いていたので,早速行ってみました。

ありました。3冊も。

1冊を購入し,お店の人から許しをいただき,記念写真を撮りました。

撮影をしてくれたのは,友達の先生です。

遊就館でビデオを見ました。

ほんの一瞬ですが,校庭で小学生が刀のようなものを校長先生から拝領する場面が流れました。

刀をいただいた子は,それをさっと頭より上の方に持ち上げました。

この所作,卒業証書を校長先生から手渡された時の作法に通じています。

ありがたくいただく心があると,自然と恭しくいただくようになります。

いただいた品を頭より上に持ち上げたくなります。

そうやって,感謝の気持ちを先方に示してきたのが日本人なのです。

一瞬の映像でしたが,印象的でした。

----------

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)