気になる本をヤフーオークションで見つけると,ちょっと先の事を考えて,入札する事があります。昨日と今日と,珍しく2日連続で入札し,落札しました。

気になる本をヤフーオークションで見つけると,ちょっと先の事を考えて,入札する事があります。昨日と今日と,珍しく2日連続で入札し,落札しました。

1つは,『日葡辞書』です。国語辞典で満足できなくなってきた国語系の先生が,食指を伸ばしたくなるのがこの辞書です。私自身,長い間気になっていて,ちょっとあれこれ考えて,購入する事にしました。オークションでしたので,古本屋価格の半額で買えました。良かったです。

もう一つは,『初等数学史』です。 算数ソフトの開発を進めていると,どうしても「どう教えるか」という一点に集中します。年がら年中,この頭だと,見ているはずの算数が次第に見えなくなってきます。近視眼になっていく感じになります。そうなり過ぎないように,昔の事を学ぶようにしています。

今,ちょっと気になっているのが,この『関大初等部式 思考力育成法』です。半年前に出た本なので,すでに読み終わっていますが,どうも,気になります。

たくさんの思考法(スキル)を教科毎に束ね,さらに全教科対応へと束ね,最終的に6つのスキルに集約させています。この流れが,算数・数学の「記号化」に近い感じなのです。

記号化というのは,「合わせる」とか「ふえる」とか「加える」などいろいろな表現を「+」に束ねていくような作業です。

束ねてしまうので,記号化は何とはなく視野を狭くするような感触も受けます。

しかし,算数の世界で見ると,狭くなるどころか,視野はどんどん広がります。記号を知った子は,反復練習によって,その記号を使って習った事象以外の事象へも自然と適用を行い始めます。花壇の花の数から「+」を習った子が,人の数で「+」を練習し,消しゴムの数でも「+」を練習し,どんどん練習しているうちに,自然と,その他の諸事象に「+」を適用するようになるのです。

算数の記号は「+」だけではありません。「-」も学びます。「×」も「÷」も学びます。すると,それを組み合わせて思考する力が出てきます。

ここまで考えただけでも,『関大初等部式 思考力育成法』には,武者震いのような感触がしてきます。何か,これまでにない思考の世界を開きそうだと感じてくるのです。

この本の著者の一人である三宅先生のお話を一度伺ってみたいですね。私はただひたすら,「記号化」と「適用」という意識で聴いていたいです。

この本は良い本です。お勧めします。

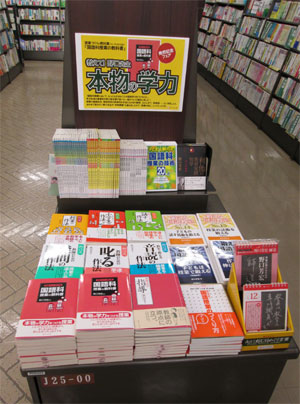

東京の神保町にある,三省堂の本店4階です。

東京の神保町にある,三省堂の本店4階です。

このコーナー全部,野口芳宏先生の本です。 感動のあまり,店員さんのお許しを得て撮影させていただきました。

正面平積みの最前列にあるのが,野口先生の最新刊『国語科授業の教科書』です。

この本が10月に発売になるというので,三省堂さんが野口先生のフェアを企画してくださいました。

2列目,3列目に左半分には,学陽書房さんの作法シリーズが並んでいます。大評判のシリーズです。右側には,明治図書さんの鍛える国語シリーズです。そうして,奥の棚に面陳されているのは,『子どもを動かす国語科授業の技術20+α』(明治図書)です。大きな「20」が目印です。

その右側。面陳されている黒い本がありますね。これがあの有名な『利他の教育実践哲学 ―魂の教師塾―』です。小学館さんがここ一番で力を入れてくださった上製本です。

非常に豪華なコーナーです。

本もこうして生き生きと展示されると,書展に足を運ばれた先生方が,手にとって下さいます。そうして,「良いなぁ」と思ってくだされば,本がレジに運ばれます。

勉強された先生が,その英知を子ども達の成長へとつなげてくれます。

素晴らしい循環です。

野口芳宏先生のコーナーは,10月中開催されています。

東京へお越しの際は,ぜひ,神保町の三省堂本店へ足を運ばれてください。

※三省堂の皆様,撮影させていただき,ありがとうございました。

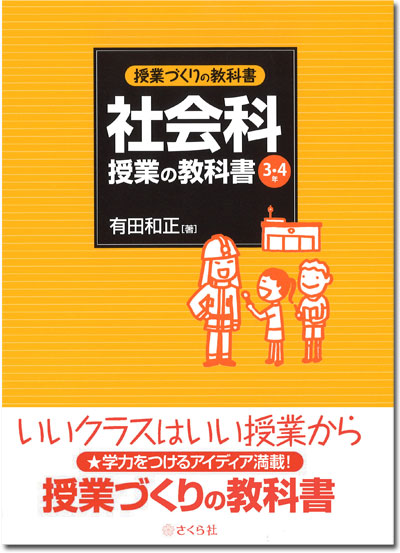

『新文化』という出版業界新聞の「週間ベストセラー」のコーナーに,有田和正先生の新刊『社会科授業の教科書 3・4年』が第5位として載っていました!!

『新文化』という出版業界新聞の「週間ベストセラー」のコーナーに,有田和正先生の新刊『社会科授業の教科書 3・4年』が第5位として載っていました!!

三省堂 神保町本店の「社会・人文」というジャンルで,第5位です。

このジャンルには,次の本が掲載されていました。

1位 「戦後史の正体」

2位 「『日本史』の終わり」

3位 「99%対1% アメリカ格差ウォーズ」

3位 「敗者の日本史6 承久の乱と後鳥羽院」

そうして第5位に並んでいたのは,次の3冊でした。

5位 「ソクラテスと朝食を」

5位 「今上天皇・元首の本心」

5位 「社会科授業の教科書 3・4年」

8位には5冊入っており,その中の1つは小学校学習指導要領でした。学習指導要領も売れ筋だったと分かり,嬉しい気持ちになりました。

有田先生の本は,この4月にもBS11の「宮崎美子の

2冊立て続けにランクインです。さすがは有田先生だと感激しています。

その有田先生の御自宅に,ちょっとおじゃまして参りました。

いつものように,次々と面白い話しが飛び出してきます。

いつもはたくさんお話しを伺って,お腹いっぱいになり,大満足をして終わるのですが,今回は驚く無かれ,有田先生から御質問を受けました。

算数のかけ算九九の御質問です。

「二三が6」「四二が8」などに「が」が付くのはなぜか?

まさかの質問にビックリしたのですが,ジャンルが算数で,しかもかけ算九九だったので,私なりに把握している事をお話しする事ができました。

一言で言うなら,それは,「日本人の漢文崇拝」が主たる理由となります。

あれこれお話しをさせていただいたら,「講座ではそういう面白い話しをするように」と御指導をいただきました。とても有り難いお言葉を頂きました。

これから先は,できるだけ,算数ソフトにこういう算数小話を載せてお話しする方向で進みたいと思います。

野口芳宏先生の新刊『国語科授業の教科書』(さくら社)の表紙の写真が届きました。

良い感じです。

さくら社のシリーズとして,「○○の教科書」があります。

社会が有田和正先生で,理科が宮内主斗先生。

国語が,野口芳宏先生です。

野口先生の講座に参加した事のある先生でしたら,野口先生の話のうまさに驚かれたと思います。

同じ事を話すにしても,野口先生が話すと,品が良くなり,格調も高くなります。

どうして,そういう話し方ができるのだろうかと,時々思うのですが,すぐに「教養の差」「学びの差」と感じてしまいます。

そんな風に思っていたので,今回の『国語科授業の教科書』は有り難い一冊になっています。

なにしろ,第3章が「分かりやすい話し方」なのです。

野口先生は,この本で,分かりやすい話し方が「最も重要な教育技術」と明言されています。

その秘訣は6つ。

私が最も衝撃を受けたのは,「④ 一文を短くする」です。

ダラダラとした事例が載っていて,それを野口先生が一文を短くして,「明快」になるように直しています。この直した文が実にすごいです。こんな素晴らしい直し方は,かつて見た事がありません。

一文を短くするだけなら,誰でも簡単にできます。句点を増やせばいいのです。

しかし,それで「明快」になるかというと,基の文が悪ければ,明快になりません。

明快に一文を短くする,その技術が見えてきます。 ここだけでも価値は非常に高いです。

52ページです! 読み飛ばすことなく,しっかりと吟味して,ビフォー・アフターを比べて下さい。

もう一つ,嬉しかった技術がありました。「③ どんな話しも「対話」である」です。私は得意なので,つくづく同感しました。

「明快な話し方」を学びたい先生は,第3章をしっかり反復して読まれて,実践していただきたいです。

そうして,時々,野口先生の生の御講演を聴いてみてください。「分かりやすい話し方」が次第に身についてきます。

待望の野口芳宏先生の新刊が10月5日に発売となります。

書名は,↓。

『授業づくりの教科書 国語科授業の教科書』

220ページを超えるボリュームにびっしり野口先生の御論文が詰まっています。

最初から最後まで,ガツン!ガツン!の連続です。この1冊は外せないと思うのは私だけではないと思います。

◆国語学力には三つある

まずは,ここをしっかり頭に入れておきたいです。ここが明確になれば,国語指導はぶれません。

◆1,日本語を正しく理解する力

日本語を正しく理解する力とは何か? 基本は2つです!

◆ 正確に理解する力

◆ 適切に表現する力

「正確」と「適切」の微妙な違いが分かる先生だからこそ,指導が揺らがないのです。

今日は,ここまでにしましょう。

目次を御紹介しましょう。

本格派の国語教育の本です。

--------------

序 授業の存在意義

第一章 国学力を形成する

一 学力形成が曖昧な国語科授業

二 国語学力とは

三 国語学力形成の原理

第二章 授業の基本・授業者の心得

一 全員参加を促す授業

二 子どもを集中させる技術

三 わかりやすい話し方

四 素材研究・教材研究

五 範読

第三章 授業の基礎技法

一 発問

二 板書

三 ノート指導

四 机間巡視

五 指名

六 評価

第四章 教材別指導の基本

一 文学作品(物語文)の鑑賞

二 説明文の読解

あとがき

--------------

10月5日発売。1800円+消費税です。

非常に楽しみです!

大型書店の紀伊國屋。その新宿本店で理科の教育書フェアが開催されています。

大型書店の紀伊國屋。その新宿本店で理科の教育書フェアが開催されています。

「楽しく学ぶ 理科プチ・フェア」です!

ごらんのように,ワゴンに理科の本と手作り実験道具が載っていて,とても楽しそうです。

ワゴン上の左半分に4色の本が平積みになっていますね。

これが,さくら社の『理科実験の教科書』(3年,4年,5年,6年)です。

宮内主斗先生が編集して下さった,フルカラーの充実した実験・観察の本です。

ワゴンに載っている手作り実験道具は,この『理科実験の教科書』の全巻に御執筆下さった野呂茂樹先生お手製の手作り実験教具です。もちろん,詳しくは『理科実験の教科書』に掲載されています。

このフェアは10月8日まで開催されています。東京の新宿近くにお越しの先生, ぜひ,お立ち寄り下さい。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)