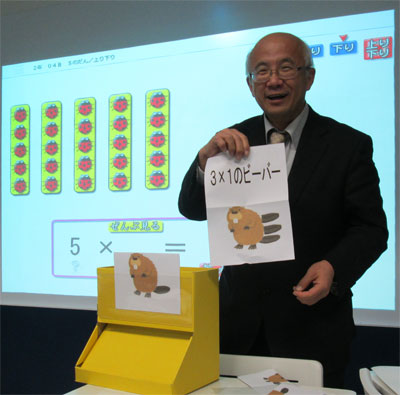

藤本先生の手前にあるのが,話題の「ブラックボックス」です。

藤本先生の手前にあるのが,話題の「ブラックボックス」です。

このブラックボックスは,A4紙を縦にして入れることが出来るので,授業中にチョチョイとカードを作ることが出来ます。

その昔,もう40年も昔のことですが,ブラックボックスは数学の本や雑誌に紹介されていました。

当時は市販されていないので,すべて手作りです。

設計図なども載っていましたが,なにしろ紹介されていたの木製です。

板もないし,制作に時間がかかるし・・・・

時代は進み,アマゾンでブラックボックスが購入できるようになりました。

組み立て式ですので,簡単にできあがります。

パリッとした段ボール製なので持ち運びも簡単!

色は黄色。

阪神タイガースファンの先生は黒いテープを縦に貼り付けると,タイガースボックスになります。

日本で最初にタイガースボックスを作ったのは,この組み立て式ブラックボックスを考案した藤本先生です。

このブラックボックスが,妙に人気です。

学級経営にもとっても役に立っているのでしょう。

アマゾンで在庫切れになっていました。

でも,大丈夫です。入荷しました。

--

関連記事:

「先生,どうして時計は24時まで書いてないのですか。」

「先生,どうして時計は24時まで書いてないのですか。」

「それはね,西洋の人がね,13という数が大嫌いだったからだよ。」

24時間の文字盤にしてもいいような気もしますが,24時間の目盛りを付けて,そこに60分の目盛りを付けると,どうなるでしょう。

重ならない目盛りが出てきてしまいます。

60の目盛りでも,かなり細かいと感じるところに,もう12本めもりが増えることになります。学ぶには,きついでしょうね。

あっさり,12時間にしてくれたおかげで,現代の子もかなり助かっているのです。

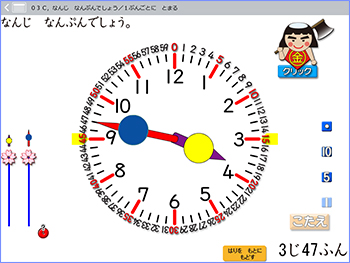

それでも,文字盤がイマイチという子がクラスにいたら,算数ソフトですね。

各種ボタンがそろっているので,ご覧のように補助数字をさっと出すことが出来ます。

また,針を次第に透明にする桜ボタンもあります。これを使うと,大笑いしながらの授業も展開できます。ぜひぜひ,御工夫ください。

--

関連記事:

1年生のいくつといくつの単元は,なかなか微妙な位置にある単元です。

1年生のいくつといくつの単元は,なかなか微妙な位置にある単元です。

パッと見,数のジャンルに見えますが,よく考えるとたし算ひき算の準備単元に見えてきます。

数の学習では一対一対応が軸になっています。物が二つある状態と,数字の2が一致し,また,音声の「に」が一致します。

二つ=2=に

というような等号で結びつけていく学習です。

そこに,順番などの要素も加わり,数の学習として進んでいきます。

これと,幾つと幾つは思考が全く違います。

6は4といくつ? という学習なので,「分ける」「合わせる」が軸になっています。

合成・分解です。

ですので,

6=4と?

というように,単なる等号ではなく,一方が計算に似た形になっています。

数の学習とは本質的に違う思考がここから始まっているのです。

その先に学習するたし算・ひき算が円滑に進むかどうかが,この単元にかかっています。

ですので,力のある先生は,かなり力を入れてここを指導されます。

特に,10の束の合成分解は,後々の計算を位取りで論理的に行う基礎となるので,みっちり練習をしています。

その昔,海外で小学生に指導をされている先生と話す機会がありました。

その先生と算数の教科書を見ながら,あれこれ話したのですが,印象的だったのは「日本では,ここ(幾つと幾つ)を念入りに学習するのよねぇ。」でした。

その国の教科書を見たら,13-4のような計算の図が出ているのですが,10の束が意識されていません。ただ13から4つ分を取る図が出ているのです。

10の束から取るという思考力がつかないので,毎度,場当たり的に数を取り続けることになります。

日本人の計算力の高さは,海外で買い物をしたときに,傑出します。

おつりも考慮して代金を支払うからです。

海外では,定価から支払った金額に達するまでお金を出しつつおつりとするのです。位取りで論理的に計算をする練習が不足しているのでしょう。

場当たり的なおつりの出し方になっています。

こういう論理的な思考が瞬時に出来るのは,基礎的な思考をがっちり学習してきているからだと思えています。

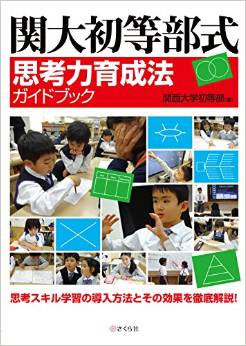

そう思っていたら,関西大学初等部の思考ツールが浮かんできました。

そう思っていたら,関西大学初等部の思考ツールが浮かんできました。

関大初等部のミューズ学習は,思考方法を意図的に学ぶ学習です。

その基礎をしっかり学んだ子は,その先に大きな違いが出るのは容易に推察できます。

これからは,思考力の時代と言われています。大事なことは思考方法の基礎をガッチリ固めることです。

そうでないと,場当たり的に計算するに似たりとなります。

--

関連記事:

《4月の予定》

11日(土)はチーム算数(いつものジョナサン)

18日(土)はSG会(今月は参加できそう)

30日(木)は秋田県羽後町(教育における不易流行)

--

いよいよ新年度です。

いよいよ新年度です。

今年度も算数ソフトで,さらにバリバリ進みましょう!!

算数セミナーで,佐々木先生が実に画期的なソフトの使い方を紹介してくれました。

「重点集中練習法」とでも呼ぶような,極めて優れた実践です。

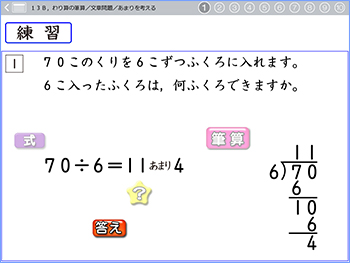

4年生のわり算(1)に,わり算をした後,出てきたあまりを考える問題があります。

わり算をして,11あまり4となった時,「さて6こ入った袋は何袋必要ですか?」というような問題です。

この学習では,

1,わり算が出来ること

2,あまりを考えること

通常,この2つをまとめて学びます。

そこを佐々木先生は,もっとも重要なポイントである,「2,あまりを考える」ところにしぼって,授業をしたそうです。

その手順は,

1,問題文を読む。

2,子ども達には計算をさせずに,式と筆算を見せる。

3,商とあまりから,答えはどうなるか。ここに重点を置いて考えさせる。

ソフトには問題が10問も用意されています。

ですので,10回連続,重要なポイントに集中しての学習が出来ます。

立て続けに,商とあまりを考えるので,子ども達はどんどん解るようになったそうです。

最も重要な部分を集中して学習するこのスタイル。

学力向上を推し進める,実に良い学習です。

--

算数ソフトを使って良い感じだったこと,ありましたら,お知らせ下さい。このブログで,紹介していきたいと思っています。

--

関連記事:

「算数スタートダッシュセミナー」

充実して終了しました。私は大満足です!!

一番印象的だったのは,静岡の鈴木先生が参加されていたことでした。

さくら社を設立した頃,静岡にある登呂遺跡を案内していただき,一緒に見学をいたしました。

ファミレスで休憩をした折,「一発君」のスタンプを見せてくれ,懐かしい実践がよみがえりました。

その鈴木先生がセミナーの会場に入ってこられ,とても驚きました。

鈴木先生のと再会は,神様からのサプライズだったように思えています。

セミナーは,事故による鉄道の運休というアクシデントに見舞われましたが,予定通りに進められた。

藪田先生,丸岡先生,佐々木先生,佐藤先生,奥田先生,藤本先生。

藪田先生,丸岡先生,佐々木先生,佐藤先生,奥田先生,藤本先生。

それぞれに特色のある話をしてくださり,「小さな研究が始まっている」と強く感心しました。

算数ソフトはそのソフトの数が1400本を超えるほど,大量にあります。

「数は力なり」というように,教材も大量にそろうと,いろいろな角度からの使い方が生じてきます。

◆単元の導入に,その単元のソフトを5本,10本と見せるようにすると,子ども達の学習意欲が非常に高まる。

◆ソフトの中にある各種ボタンを「易しい」→「難しい」へと徐々にレベルアップさせるように使うと,子ども達はどんどん挑戦してくる。

◆手作りの教材と一緒に算数ソフトを使うと,子ども達の理解度が大きく高まる。

新学期のスタートダッシュは,やはり,算数ソフトを見せることだ!と強く思いました。

いろいろな研究会に顔を出していますが,この算数ソフトのセミナーは格別です。楽しくって仕方がありません。

その使い方に,ざぶとん一枚!

その論理展開に,ざぶとん一枚!

そんな目から鱗の話がざくざくでした。

なんというか,このセミナーに関われて,本当に良かったと思っています。

事務局を担ってくれた吉田松陰先生こと小出先生に感謝しています。

--

関連記事:

「アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ(ABE イニシアティブ)」に参加しませんかと,JICA(国際協力機構)から連絡が来ました。

アフリカの教育に算数ソフトで貢献したいと思っているので,即,参加することに決めました。

開催は,26日,27日。

26日の夜には,その様子がNHKのニュースwebに流れていました。

さくら社が参加したのは,このニュースが出た翌日の27日です。

朝,会場に行き,ブースのセッティング。

セレモニーが終わっていよいよ交流のはじまりとなります。

申込書を見た時から,主たる内容は医療・農業・ITなど,即座にお役に立つ内容ばかりだったので,ブースのセッティングをしつつも,この会場に算数での参加はちょっと場違いかな・・・と思っていました。

ところが,ところが。

ばりっとスーツで身を固めたアフリカの若者達(30才~40才位)が,さくら社のブースにどんどん押しかけてきます。「わんさか,わんさか」状態です。

しかも,会話は英語。

ブースには英語堪能な人が1名,やや出来る人が1名という布陣にしました。

目立たない算数ですから,これで十分な対応ができると思っていたのですが,とんでもない状態でした。

急ぎ,会場の通訳スタッフにお願いして,ブースに張り付いていただきました。

お陰様で,何とか対応出来た次第です。

アフリカの若者たちにとって,教育は重大な関心事だったのです。

自国の教育をしっかりさせたいとい強い思いが,一人一人の胸中にあるのです。

その思いが,対応する度にどんどん伝わってきました。

(つづく予定)

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)