崩壊学級が普及して,平均点が97点になりました。

崩壊学級が普及して,平均点が97点になりました。

その中には,ビフォー0点の子もいます。その子が,驚く無かれ90点をとりました。

0点から75点へと復活した子もいます!

実に,素晴らしい教育ではありませんか。

これこそ,学校の学校らしい姿です。

勉強ができなかった子が,しっかりできるようになる。そうなるように,きっちりと学習が進む場。それこそが学校のあるべき姿なのです。

4年生の教室で,0点だった子が90点になったということは,実に重要な出来事です。

「今,20点30点の子なら,どんどん復活する」ことを示しているからです。

3年生を過ぎた当たりから,ポツリポツリと30点40点を持ち帰る子がでてきます。

5年生6年生になれば,20点。時には0点も,普通の教室で出てくることがあります。

もう,手遅れと感じる子もいます。

本人があきらめている場合もあります。

でも,親御さんはあきらめません。どこかで,きっとなんとかなると信じています。何とか,してあげたいと願っています。

そんな所に,算数ソフトを使って授業を進めたらあの子が50点突破!80点取った!と驚きのニュースが届きます。

すぐさま,そうかと思った先生が,ソフトを使い始めています。

喜びの瞬間が,自分の教室でも起こります。

まさにドラマのような光景です。教室で起こる小さな奇跡です。

こういった光景が,あちこちで起こっています。

そうして,今,算数ソフトを使っている先生の中には,個人面談で「兄の方が算数で・・・」と相談を受けると,算数ソフトを使うことを進める先生もいます。一人でも多くの子が救われるように願う思いが,こういう回答となっています。

20点,30点はあきらめる点数ではありません。

0点でも復活しています。まずは,算数ソフトを試してみましょう。

崩壊している学級があり,10月からその学級の担任になったのが佐藤先生です。

崩壊している学級があり,10月からその学級の担任になったのが佐藤先生です。

崩壊しているのですから,教師をバカにするのは当たり前。担任してすぐに言われたのが,「先生デブ」「先生キモイ」です。

もちろん,いじめもあり,教室脱走も,集団リンチも・・・。

先生の心が折れそうになるほどの状態です。

そのクラスが10日で復旧しました,と言ったら,にわかには信じがたいですよね。

しかも,1ヶ月ほどして算数のテストをしたら,平均点が97点,裏は全員満点になるクラスになっていた!と言ったら,「ウソでしょう」と思いますよね。

でも,これは本当に起こったことなのです。

クラスの中には,算数の時間になると逃げ出す子もいたそうです。

その子も今ではバリバリに算数をやるようになっています。

先生が,ちょっと余談をしていると「先生,静かにしてください。勉強に集中できません」と,嬉しい姿を見せるまでに成長しています。

4年生ですから,かけ算・わり算を学んでいます。

でも,このクラスの子ども達は,かけ算もわり算も「分からない!」という状態でした。それが,1ヶ月も経たない内に,応用して使えるほどに成長しています。

昔から,算数には9才の壁とか,10才の壁とか,妙な「壁伝説」があります。

抽象的な思考について行けないとか,分数が分からないとか,わり算で再起不能とか。

3年生4年生の算数には,こういう昔ながらの「壁」があります。

その上に,「崩壊」が乗っかっていた学級です。

そんな学級でも,算数ソフトを使って楽しく勉強したら,ご覧の通りのクラスに大成長しました。

普通のクラスなら,どれほどの効果が上がるでしょうか。

楽しみが膨らむ教室になりますよね。

佐藤先生は,24日(土)の「奇跡の算数セミナー」で,この1ヶ月の事実を語ってくれます。

ぜひ,話を聞きに来てください。

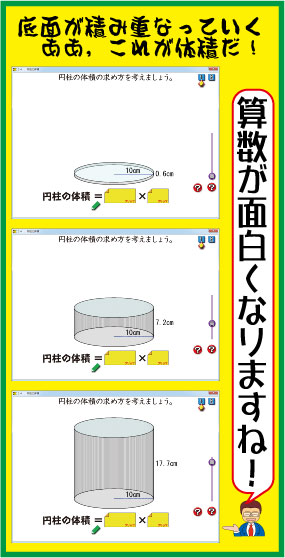

体積の学習というと,ガチッと形の決まった物が示されて,その寸法から体積を算出する学習,というイメージです。

体積の学習というと,ガチッと形の決まった物が示されて,その寸法から体積を算出する学習,というイメージです。

練習問題をどんどんやっていると,ますますその見方が強まってきます。

こういう見方は,「物に即して考える」考え方です。とても重要な考え方ですが,どうしても個別に考える傾向をもってしまいます。

この物に即した見方から,物の大方の属性を捨て去り,動きの一瞬がそこに表れているんだと考える見方をすると,これが実に思考をよくしてくれます。この「動き」は,連続性を含む運動なので,体積への理解の度合いが深まります。

その動きを,このソフトの場合は,画像の右端にある「高」スライダーで見ることができます。

スライダーを上にドラッグすると,円柱の高さが高くなります。そこに積み重なっている雰囲気を出すために,うっすらとした輪をみっちり重なり合わせています。

見ているだけで,「積み重ね」なんだと伝わってきます。そこから,どうも円柱の体積は,「底面積×高さ」なのだと感覚的にもつかめてきます。

この感覚的につかんだ,体積のあり方は,元の数(底面積)を基準として,高さと体積が比例するという感覚も伝わってきます。高さが2倍3倍になれば,体積も2倍3倍になります。比例感覚が備わると,グラフ感覚も近いです。

こういう理屈も大切ですが,それ以上に大切なのは,学ぶ子ども達が「面白い!」と感じるかどうかです。

印刷された円柱を見て,面白がる子を私は見たことがありません。ふーん,という状態がノーマルです。

それに対して,こういった動きを演出できるソフトは,「オーッ!」を生み出します。「面白い!」と頭も心も体も思ってくるのです。

円柱に夢中になったら,いよいよ円柱の体積を考えさても良いですし,もっと広く,どんなきまりがあるかと考えさせるのも良いです。きまりを考えることは,そこに規則性があるので,どんなきまりも数学的感覚を養うことになります。

もっと算数サイトにアップしました。このソフトを使って新しい算数の授業を皆さんもぜひしてみてください。そこから見いだされた指導法が, これから先の算数の新しい指導法となっていきます。

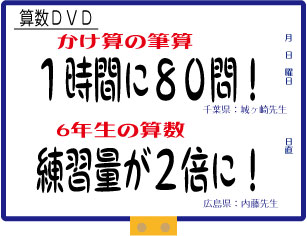

千葉の城ヶ崎先生からは,かけ算の筆算の練習に算数ソフトを使ったら,なんと1時間に80問も勉強できたそうです。それも,授業参観で!

ワイアレスマウスを子ども達に順番に回して,問題を見せ,答えを見るとやったそうです。18人学級で4巡してから,自作のプリントをやって時間となりました。

子ども達も多いに盛り上がり,かけ算もしっかり頭に体に浸透!

こういう授業は良いですよね。面白いから,またやりたくなります。

計算練習というとプリント漬けという傾向になりますが,それにイマイチ調子に乗れない子も,ソフトの授業でイケイケとなります。それから,自信を持ってプリントへ! とっても良いですね。

24日(土)の「奇跡の算数セミナー」には,算数ソフトの先駆的実践者である,城ヶ崎先生のお話しもあります。どういう考え方で練習をするとよいのか,ちょっとしたポイントは何か。そんな話しも聞けますね。

--

広島県の内藤先生からは,公開授業で算数ソフトを使用したとメールをいただきました。

6年生の授業です。

ソフトの使い方も好評で,その上,練習量は普段の2倍もできたそうです。

算数の授業で考えることに力が入りすぎると,練習量の不足があったとマイナス声を頂くことがあります。

でも,算数ソフトを用意しておけば,普段の2倍の練習ができるので,「しっかり考えて,練習量で定着!」こういう授業ができますね。うれしいです。

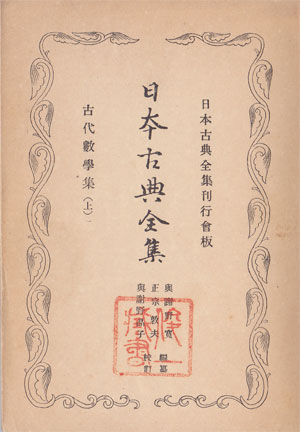

右の画像,本の表紙ではありません。中表紙です。

右の画像,本の表紙ではありません。中表紙です。

日本古典全集の中の『古代数学集(上)』(昭和2年,非売品)です。

内容の話しの前に,編纂・校訂の方のお名前が,いいですよね。与謝野晶子が左端にいます。

右端にある与謝野寛は,あの有名な与謝野鉄幹の本名です。

文学系の本かな,と思いますが,江戸時代初期の代表的数学書,「割算書」と「塵劫記」が載っている本です。それも,有り難いことに,今の時代の私にも読める漢字・平仮名に直してくれています。

「塵劫記」は類書も多く,だいだいこんな風だというのは良く伝わっているのですが,「割算書」はなかなかお目にかかれません。

購入を決めたのも,「割算書」が載っていたからです。

「割算に懸けて早き分」という章があります。

次のように記されています。

--

一,

十二半に割る時八の声にて懸け申候。又十二半を 十二半を懸け申候時,八にて割り申候。是れ早き算にて斯くの如く善し。

二つに割る物は五の声を懸け申候。二つを懸け,代に五にて又割るも善し。

一,

二十五に割る物は四の声を懸けて好し。二十五を懸け申候物は四の声にて割りても善き。斯くの如く懸けても好し。

--

12.5で割るなら,8倍した方が簡単だよ,ということです。

÷2をするなら,5倍しようよ。

25で割るなんて,チョイと大変だから,4倍して考えましょう。

そんな内容です。

この本に載っている「割算書」が出たのは,1622年です。「塵劫記」はその直ぐ後の1627年です。

塵劫記の爆発的なヒットを考えると,この時代には計算がかなり庶民の生活に浸透していたと考えられます。ということは,お金を使って物を買う習慣が広まっていたと言うことです。

でも,そのちょっと前の室町時代。その頃には,わり算ができる人がほとんどいなかったと考えられています。思うに,商店が未成熟だったのでしょう。

かけ算の答えを「積」。

わり算の答えを「商」。

どうしてこういうかを考えると,この言葉は商人から生まれた言葉だと考えざるを得ません。

店の旦那は,品を作り手からたくさんまとめて買い付けます。

買い付けた品は,一端,店の敷地のどこかに積みます。

総数を数えるとき,かけ算を多用します。「積は?」という言葉が生まれるのは自然なことです。

買い付けた品は,小分けして売ります。

それこそが,「商い」です。1個当たりの値段を考えるには,わり算が多用されます。「商う値段は?」となるのも,自然です。

こういった計算をするときに,÷25とか÷125の時には,ササッと計算する方法があるよと伝えたのが,「割算書」です。

今の小学校でも,工夫して計算する勉強をします。

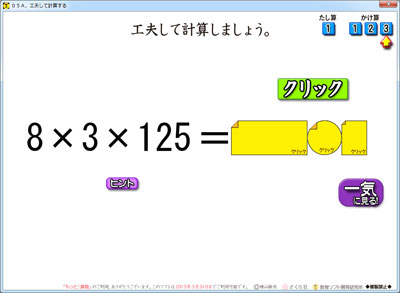

今の小学校でも,工夫して計算する勉強をします。

25×4=100

125×8=1000

「割算書」を応用しているような形が4年生にちょこっと出てきます。

その勉強に役立つソフトをもっと算数サイトにアップしました。「ヒント」ボタンもなかなか良い感じに作れています。

------

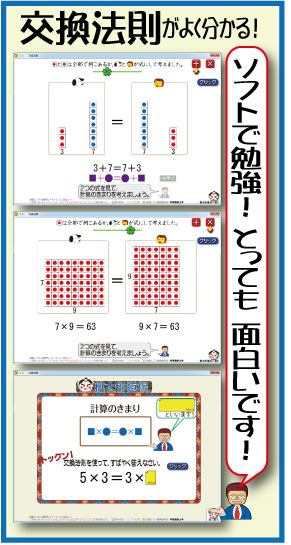

3つの計算のきまりといえば,「分配法則」「交換法則」「結合法則」です。

3つの計算のきまりといえば,「分配法則」「交換法則」「結合法則」です。

中学に進んでも,これがイマイチの生徒さんもいるときいています。

可哀想です。

今からでも,このソフトを見て欲しいと願います。

右のソフトは4年生の「計算のきまり」のソフトです。

大きな特徴は,左右に見比べられるようになっていることです。

まず,上の方にある「桜スライダー」。

動かせば,数図も数値も変化します。

指導したい数値を出して,それでじっくり勉強することもできます。

右上の青いボタンは「クリック」ボタンです。

数図・数値が不規則に変わります。

「理解をちょっと習熟」というときに,とても便利です。

下の方では,犬と猿の式は,値が同じなので等号で結べることを,アニメーションでわかりやすく学べるようになっています。

そうして,桃太郎道場では,簡単な「まとめ」と,即答を求める「トックン」が待っています。

楽しいので,まとめもすんなり頭に入ります。

トックンも面白がります。

ワイアレスマウスを子ども達に渡して,1人1問ずつやっていくのも楽しい反復練習になります。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)