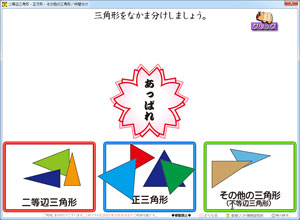

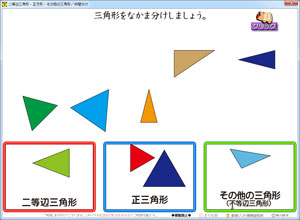

三角形の仲間分けをするソフトを開発しました。

画面の上半分に三角形が9つ登場します。

それを,画面下の「二等辺三角形」「正三角形」「その他の三角形」に分類します。

分類の仕方は,とても簡単です。

三角形をマウスでドラッグして,枠の中でドロップすればいいのです。

正しく分類できれば,その場所に三角形は止まります。

でも,間違えたら・・・

三角形は,元の位置に戻るので,やり直すことができます。

9つの三角形の分類が無事終了すると,判子が押されます。

「たいへんよくできました」「あっぱれ」「おみごと」の3種類のどれかが登場してきます。

これで全部終了ではありません。

右上にカバの[クリック]ボタンがあります。

これをクリックしましょう。

新しい三角形が9つ登場して,また,仲間分けができます。

このソフト,「もっと!算数」サイトにアップしました。ぜひ,ご覧下さい。

--

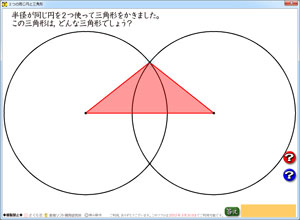

今回のこのソフト,チョッピリ良い感じのスグレモノになりました。

円周の交点(三角形の頂点)をマウスでドラッグできます。

それだけで,円の大きさが変わり,同時に三角形が平べったくなったり,逆さまになったりします。

できる三角形はいつでも二等辺三角形!

当たり前と言えば当たり前ですね。

動きとしては,わずかなのです。

でも,これがなかなか楽しいのです。

それでいて,チョッピリ不思議な感じもします。

この面白さ,不思議さを,自分の目で見て,視覚的に「なるほど,そうか」と得心するから,算数は面白いのです。

★★

この円の重なりは重要です。

直線を2等分する垂線づくりなどの基礎となります。

ですので,このソフトを見るだけでもかなり大きな算数的数学的体験をしていることになります。

「もっと算数」サイトにアップしました。ぜひ子ども達に見せてあげて下さい。

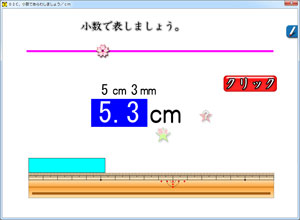

3年生で小数を学びます。

初めての小数です。楽しく親しませることが大切です。

それを可能にする,チョー簡単教具があります。

「小数点くん」です!!

教室の黒板に,丸い磁石がたくさんありますね。

それに笑顔をかきます。

これで準備万端です。

つくった「小数点くん」は,お披露目のために,上着のポケットなどに隠しておきます。

そうして,授業で黒板に「3.6」と書くとき,わざと小数点を書かないで,「36」とだけ書いておきます。

子ども達は,小数点が足りないことを指摘してきます。

それを受けて,「実は,今日は小数点くんが教室にやってきています。みんなで呼んでみましょう!」と誘います。

一斉に,大きな声で「小数点く~~~ん!!!」と呼んだら,ポケットから取り出します。

そうして,板書した「36」の所にペタッとくっつけます。

先生がくっつけるのも良いですが,「くっつけたい人」と誘えば,わんさか手が挙がります。楽しいときは,挙がる手がどんどん増えます。

友達の関田先生は,小数の学習の始まりに,みんなで「消臭力」ならぬ,「小数力」と声出しをしています。

こういう面白い話しを聞くと,「小数点くん」という名称も「小数力」や「小数小力」でも,面白いと思います。

こういう教具を作る時に,簡単なポイントがあります。

「重要な一点を形にする」という方法です。

「重要な一点を形にする」という方法です。

今回のは,単元が小数ですので,一番重要なのは「小数」そのものです。その小数を表記する時に登場する「小数点」にスポットを当てて,教材を作りました。

「小数の表記」を教材にしたのです。

同様に考えれば,他の単元では何を形にしたら良いか,あれこれ思いつきます。それを実行してみてください。先生オリジナルのグッドな教材で楽しく集中して授業が進みます。

--

このような面白い教具を作って授業をしても,「算数通の先輩方」を納得させることは難しいです。

このような面白い教具を作って授業をしても,「算数通の先輩方」を納得させることは難しいです。

「小数の表記」も重要ですが,もっと重要なのは「小数の量感」です。

「小数点くん」では,どうやっても量感はつかめません。

子ども達は盛り上がりますが,なんとはなく軽いお遊び的教具と思われてしまいます。

量感を示す教材は,コンピュータソフトが一番です。

ものさしがうつっている算数ソフトを見て分かるように,水色の「テープ」で量を示し,答えの数値で「数」を示しています。

「量と数」を同時に示しつつ,それを連続的に変化できるので,「小数の量的理解」が得られるのです。

その上,さらに,「5.3cm」に対応して,「既習の5cm3mm」も同時に示しています。

単位の換算が自然と会得できます。

「新しい内容と,既習との連立」は理解を深める大切な見せ方です。

「小数点くん」で楽しんで,さらに算数ソフトでしっかりとした理解。

こういう授業が新しい時代の展開となります。

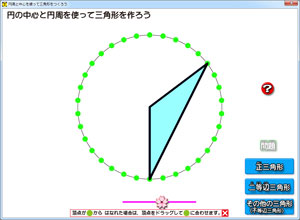

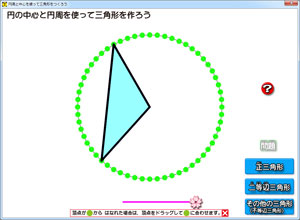

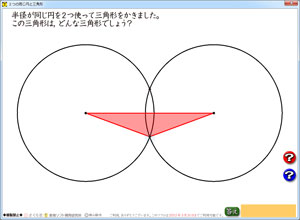

3年生の三角形のソフトです。

3年生の三角形のソフトです。

円の中心と円周を使って,三角形を作るソフトです。

三角形の作り方は,とても簡単です!

円周上に頂点が2つありますね。

その頂点のところで,マウスをドラッグすると ,三角形の頂点がマウスに着いてきます。

黄緑の小さな円のところで,ドロップ!

これで,三角形の形が変わります。

三角形の一つの頂点が円の中心になっています。

ですので,三角形の形をどのように変えても,必ず二等辺三角形になります。

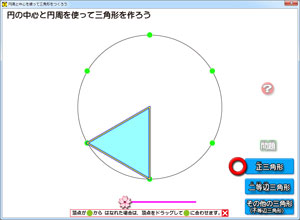

その上で,中心角が60度になるときには,正三角形になります。

その「正三角形」になるところを,よくよくわかりやすく[桜]スライダーを左の方に動かし,円周上の黄緑小円を6個にします。

その「正三角形」になるところを,よくよくわかりやすく[桜]スライダーを左の方に動かし,円周上の黄緑小円を6個にします。

ここから,円の中には,この正三角形を6個敷き詰められることも,何とはなく伝わります。

黄緑小円の数は,今のところ,4個~60個(偶数個)を自由に出すことが出来るように作っています。

その黄緑小円を使って三角形を色々と作るだけでも,「円の持つ不思議な世界」を感覚的にとらえることが出来ます。

このような「感覚的な素地づくり」が,算数ソフトで豊かに行うことができます。有り難いことです。

算数ソフトを使うと,テストの点数が上がる効果もありますが,最も重要なのは,このような「算数の世界の感覚をしっかりと身につけられる」ことです。

多いに使って欲しいと願います。

--

話のついでですが,算数ソフトの有り難い点をもう一つ。

それは,黄緑の点に頂点がピッタリ止まるように,プログラムできることです。

これが良い感じなのです。

紙で作る教材もそうですが,人為的に作るので,「授業ではここを!」というポイントを押さえての表現ができます。

--

このソフトは,「もっと!算数」サイトに近々アップします。

「もっと!算数」サイトのソフトは,無料で使えます。

算数ソフトの画面を,教室で大写しにして授業をすると,どんな感じになるのか,それを体験してみたいと言う先生

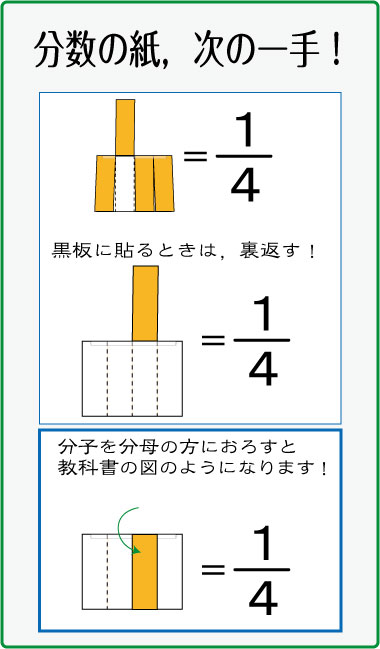

「分数の紙」をブログにアップしたら,若い先生から,「オー!」「ウワー!」と,そのわかりやすさへの感動をいただきました。ありがとうございます!

この「分数の紙」を使って,分母・分子などの「分数の表現」に慣れたら,次の一手を打つことが出来ます。

分子を分母の方におろすのです。

すると,分母と分子が重なっている教科書の図と同じ構造になります。

--

「分数の紙」は,色上質紙を2枚つかっただけの,シンプルな教材です。

それでも,この教材を教室に持ち込むか,持ち込まないかは,とっても大きな違いになります。

特別支援の指導では,「シンプルフォーカス」が大切とされています。

あれこれ目に入ってくると,気が散ってしまうので,全体をシンプルにすることが大切となります。

すると,焦点が定めやすくなり学習に効果的となるからでです。

「教材を使う」というのは,このシンプルフォーカスを自動的に行うことになります。

ですので,子ども達は先生のされることを真剣に受け止めるのです。

1時間に1つ,教材を教室に持ち込む事が出来たら,算数の授業は大きく変わってきます!

----

算数の教材を毎日1つずつ教室に持ち運べるぐらい,中身をたくさん作り込んでいるのが,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』です。

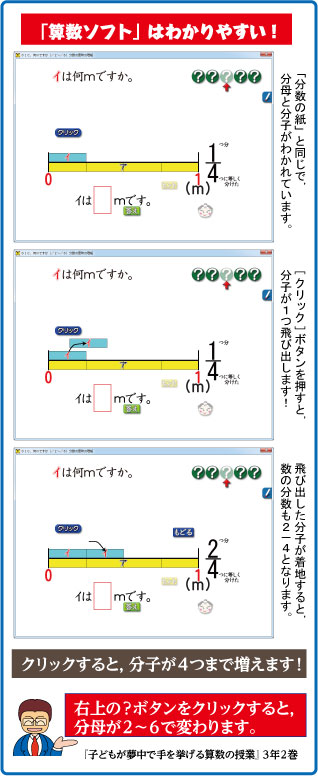

この「分数の紙」のアイデアも,「算数ソフト」に,しっかりと継承されています。

「算数ソフト」には,パソコンならではの表現も加わっているので,子ども達は集中し,理解をどんどんしてくれます。

「算数ソフト」の最大の特色は, 「図と分数」を同時に表現できることです。

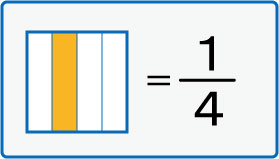

クリックして,分子が1つ飛び出します。

その分子が着地した,その瞬間に,分数が「1/4」から,「2/4」へと変わります。

この「図と分数の同時表現」を,分母を変えてスイスイと何度でも繰り返して示すことが出来るので,子ども達の頭にストン!と入っていくのです。

北海道の渥美先生のブログにその様子が記録されています。(こちらです!)

是非,ご覧になって下さい。

--

このブログには,コメントが書き込めるようになっています。

昨日は,渥美先生,槙本先生,福山先生からコメントを頂きました。

有り難いことです。

コメントを読みながら,フッと分数の教材開発について思ったことがありましたので,その話をいたしましょう。

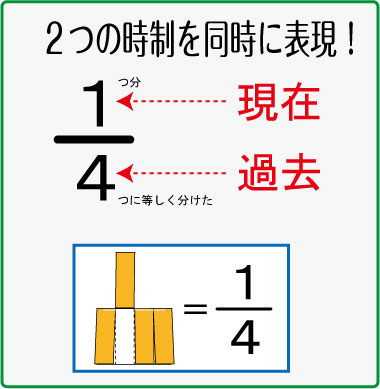

カステラを4つに等しく分けた,その1つ分。

カステラを4つに等しく分けた,その1つ分。

これが「1/4」の言い回しになります。

「4つに・・・分けた」「1つ分」と言うことは,「1/4」という一つの数は,過去と現在を同時に表現している数と見ることができます。

◆ 分けた=過去

◆ 1つ分=現在

この2つの時制を同時に言い表してるのが分数なので,過去も現在も両方とも見えるようにすると,分数の意味がわかりやすくなります。

また,「過去と現在」をちょっと考えてみると,そこには,時間差が生じていることが分かります。

時間差を教具で生み出すには,どうしたらいいのでしょう。

その解決法は,教具に「動き」を生じさせることです。

◆ 「動き」が出せて,

◆ 2つの時制を示せる

そんな教材が出来れば,確実に子ども達の頭にストンと落ちます。

試行錯誤して,「分数の紙」になりました。

--

「分数の紙」を知った先生には,この図は「4」と「1」を重ねて表現していることがわかります。

そうして,その重なりが,学習上,ちょっと困難を発生させていることも,何とはなく感じられてきます。

実際,ちょっと理解が難しいと感じる子も何人かは出てきます。

それでも,先生がこのような「重なった図」しか知らない場合は,あれこれ説明して,理解を進めていきます。

この努力,なかなか大変です。

でも,「分数の紙」を知っている先生は,ここをかなり良い感じで,楽しげに導けます。

分数の表記の意味をしっかりつかんだ上で,普通の図を学べば,「分数の抵抗」は激減します。

今日,釧路の渥美清孝先生が「分数の紙」を使って授業をされました。

非常に盛り上がり,子ども達は非常に集中していたそうです。

子ども達が,とっても前向きになるので,「分母」「分子」「括線」などの用語も,どんどこ教えていったそうです。

きっと,私が授業をしたときより,さらに,今風に進化したグッドな授業だったのだろうな,と想像しています。

--

こういった「教材開発」で救われる子が,ドーンと出るのが算数なのです。

有田和正先生は,「教材7分,腕3分」と仰います。

これは,社会だけでなく,算数にもドンピシャで言えることです。

渥美先生の明日の授業では,「算数ソフト 」が登場する予定だそうです。

場外ホームラン級の授業の連続になりますね。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)