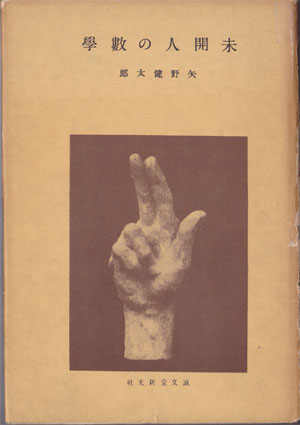

矢野健太郎先生が昭和17年に出版された本です。

戦時中の本です。

読み進めるにつれ,驚くべき数え方などがどんどん紹介されており,感心しながら読み進めました。

その一つ二つを御紹介します。

・近江の高島郡今津村では,20を基礎とする数の数え方が使われていた。

・南津軽のきこりさんたちは,五進法を用いて計算をしていた。

・アイヌでは20を超える数は,20の倍数をもとに数えられていた。

・沖縄の藁算。

再確認できて,とても嬉しかったことは,数を理解する「数認識」の3段階が示されていたことです。

もちろん,未開人の理解の仕方は分かりようがないので載っていません。

その代わりに,現代人が「数を理解する」ということは,「頭の中で何を把握することなのか」が示されています。

読んで,とても有り難かったです。

算数ソフト開発に必要な内容だからです。

算数の基礎的な理論ですので,本を読んでいるときに,こうしてちょこっと登場してくれると,再確認・再認識でき,足腰のしっかりしたソフトをこれからも作っていこうという気持ちになります。

神田神保町の古本街,明倫館で購入しました。

古本街に行くと,たいてい明倫館さんに立ち寄っています。

算数ソフトを活用している奥田吉彦先生から, 連日のように,授業の成果が届いています。 難しいとされる「仮の平均」で,全員できたのです。 嬉しい限りです。 --- 極端に離れた値を除いて、平均を求める問題です。 36.2度、36.8度、37.6度、36.5度、36.1度 37.6度を除いて (36.2+36.8+36.5+36.1)÷4=36.4 36.4度と求めるだろうと思っていたら、 下記の計算(1)、(2) で 半数ずつ求めていたのです。(全員正解) (1) (6.2+6.8+6.5+6.1)÷4=6.4 30+6.4=36.4 (2) (0.2+0.8+0.5+0.1)÷4=0.4 36+0.4=36.4 算数ソフトの学習画面を思い出している、 残像が鮮明に残っているのでは? と思うのです。うれしいことです。 --- 「残像が鮮明に残る」という感覚。 これに驚いています。 印象的な場面は,確かに記憶にしっかり残ります。 その印象を強めるために,必要なことは, 授業のどこかで子ども達の問題意識を高めることです。 問題意識が強くなったところに, 算数ソフトを使うと, グッと頭に,心に残るのでしょう。 奥田先生の子ども達への投げかけと, 算数ソフトの連動が 「残像が鮮明に残る」授業の実現になったのだと思います。 成果のでなかった授業を研究するより, 大きな成果の出た授業を研究することです。 そこに,授業の成功法が隠れているからです。 奥田先生のような「授業の成功研究」を一同に集めた 「算数ソフト活用セミナーin東京」を実現したいと思います。 ワクワクしています。

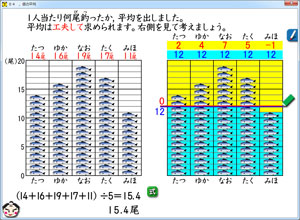

5年生で「平均」を学習します。

5年生で「平均」を学習します。

その中に,ハイクラスの勉強として,「仮平均」が登場します。

ここは理解がなかなか難しいところです。

ところが,そこを「算数数学好きを増やす会」の奥田吉彦先生が,全員理解・全員クリアを実現しました!

嬉しい限りです。

奥田先生からいただいたメールを御紹介します。

---

5年算数 平均を工夫して求める授業で 「子どもが夢中で手を挙げる算数の授業 小学5年生」 を使ってみました。 「仮の平均を変更したら、どうなるのか?」 と子どもから、質問がありました。 「操作してみましょう。」 児童が操作すると、 「うわー」 という反応。 このソフトはすごい。 ※奥田先生のHP ---- ソフト画面の右端に鉛筆ボタンがあります。 これを上下にドラッグすると,仮の平均の位置を変更できます。 仮平均を変更すると同時に,数値も変化します。 その変化を見ることで,子ども達は仮平均のきまりをどんどん理解していきます。 -- 授業では、このソフトをテレビ画面に映しだし、 教科書の問題をする。 わからなくなったら、テレビ画面を見て考える。

すると、教科書の問題1ページを終え、 更に、算数のドリルを半ページをクリア。 全員が正解-すごい。 児童も笑顔。教師も笑顔。 元気になりました。 --- 算数は理解が一番大事です。 理解しやすくした見せ方で,算数を子ども達に見せることです。 理解の原理は 1)図・数・式の同時認識 2)3事例の連続提示 「デカルト方式」です。 算数ソフトを使って授業をすると,この「デカルト方式」が自動的に満たされていきます。 ですので,「先生の腕」+「優れた教材」=「わかる・できる・楽しい授業」となるのです。 奥田先生のクラスのように,ハイレベルの「仮平均」も全員が正解となる教室が全国に広まって欲しいです。 授業の創意工夫という面でも,奥田先生の指導は秀逸です。 これから先も,注目をしていきたいと思っています。

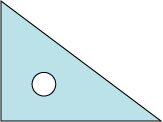

三角定規に穴が空いています。

この穴,一体なんのために空いているのでしょう。

答えは,とっても簡単です。

定規で直線を引くときに,ズルッとしないようにするための配慮として空いているのです。

これでは,よく分かりませんね。

定規で線を引くとき,定規がずれると,直線がズルッとなってしまいます。

それを防ぐために,この穴に,どれかの指が入るようにして定規を押さえます。

すると,紙と定規を同時に押さえることができるので,ズルッとしにくくなるのです。

定規で直線を引くときの定規の押さえ方の基本は,次の3つです。

1) 紙を押さえる

2) 定規を押さえる

3) 紙と定規を同時に押さえる

この(3)を簡単にできるようにしたのが,三角定規の穴なのです。

--

では,普通の定規には穴がありません。

30cmの竹尺や,20cmぐらいのプラスチックの定規には,三角定規のような穴が空いていません。

なぜ,でしょう。

定規を押さえるとき,自然に,定規からはみ出す指があるからです。

はみ出す指で定規と紙を同時に押さえられるので,特に穴が無くても大丈夫なのです。

--

「紙と定規を同時に押さえる」

この1点の指導をするのに,三角定規がうってつけなのです。

何しろ,この穴,鉛筆を入れてクルクル回すためにあるとも思えてしまう,楽しい穴だからです。

算数ソフトを使っている新納先生からfacebookで教えていただきました。

---

先日,「元気になるCD(現在の『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』です)」で平行四辺形,垂直の授業。

すると,ど

「先生,休み時間もや

無線のマウスを使うと,子どもたちが大

「昼休みもしたい。」コールが。

わがクラスではかかせない

---

驚くのは,これだけではありません。

「無線マウス」+「算数ソフト」=「こちらの指示に気持ち悪いぐらい素直になります」

状態になるのです。

その昔,先生は「先生様」と呼ばれていて,子ども達は先生のお話を素直に聞いていました。

先生は大変に偉かったのです。また,先生はとても尊い仕事をされていたのです。

あの美しい師弟関係が,今,新しいデジタル教育の時代に復活してきています。

生徒が先生を慕いつつ,どんどん勉強を進めていく教室。

それが始まっているのだと感じてます。

--------------------

藤本先生からは「算数数学好きを増やす会」のメーリングリストで教えていただきました。

-- 「三角柱、四角柱の体積の公式が、うまく子どもたちに伝わりにくい」 ◎「もっと算数」の5年体積「S509」の算数ソフトが、効果的です。 1のボタン:直方体の箱を縦に積み上げて行くもの「↑」「↓」 2のボタン:直方体の箱を横に積み上げて行くもの「→」「←」 (横を底面として、イメージすると) 本来なら、5年生で使用する算数ソフトですが、6年生の子どもたちから、歓声 があがりました。 矢印ボタンを使って、底面積のもとになる体積が積み上がっているということを 見事にイメージさせる ことができました。 「公式の意味がわかりましたか?」と問うと、もちろん、全員が「わかった!」 と元気に挙手してくれました。 うれしいです。 そして、横山先生に感謝の気持ちで一杯です。 担任の先生にも、「なるほど!」と絶賛されました。 --- 5年の立体のソフトが,6年の体積の学習で役に立ったのです。 まさに,「スパイラル算数」ですね。 体積の基本的な仕組みをみることが,理解を助けたのでしょう。 とても,嬉しいことです。 6年生の子が算数ソフトを見て歓声を上げてくれたこと。 感動です!

算数ソフトを活用しているクラスの「すごい成果」がまたまた届きました! 栃木県の先生からいただきました。 まずは,御紹介します -- 家内が教えている2年生のかけ算のテストの 平均が97,25点だったそうです。 全員が100点とはいきませんでしたが、中には勘違いや 書き間違いで100点にならなかった子もいたようですが、 かなりいい成績だったようです。 通級の子や通級相当の子が何人もいて、家庭環境も 複雑な子も多く、指導が大変な中でのよい成績だったので 子どもたちもうれしかったようです。 -- かけ算九九と言えば,小学校2年生の難関の所です。 そのかけ算九九のテスト結果が, 北海道から平均点が98.45点と報告があり, 栃木県からも平均点が97.25点と報告が入りました。 指導方法も違うお二人の先生のクラスで, 平均点が95点を超えています。 四半世紀も前のことですが, 大学の先生がうっかりミスの発生率を研究されたことがあります。 その結果,わかったことは, 20問,計算問題を行うと, 理解している子でも, うっかりミスは約5%の割合で出現するということでした。 これをもとに考えると,平均点が95点を超えるというのは, -- 1,算数の理解が確実になっている。 2,うっかりミスも激減している。 -- となります。

算数の授業で最も大切なことは何でしょうか。 それは,「子ども達の頭の中に算数が入る」ことです。 算数ソフトはこれを非常に力強く行えるのです。 指導法はそれぞれの先生の方法を活用し, そこに算数ソフトを用いることで, 「理解」が進み,「定着」もしていく算数の授業が実現するのです。 多いに,算数ソフトを使って欲しいと願います。 そうして,算数が分かる子,算数って面白いと感じる子が どんどん増えて欲しいと願います。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)