明日は楽しみにしている「事前学習法」のセミナーです。

セミナーを主催しているレッズの丸岡代表はじめ,伸び盛りの先生がたくさん集まるので,その先生方と話をすることも大きな楽しみです。

正三君の本も1冊持って行くので,懇親会の時にでも,回し読みをしてみたいと思います。

--

有田先生の継承セミナーに行くに当たって,いくつかプレゼント教材をカバンに入れました。

有田先生の継承セミナーに行くに当たって,いくつかプレゼント教材をカバンに入れました。

何を入れるか,あれこれ思っているとき,偶然,奥の方にあったケースの中から,昔懐かしい教材が出てきました。20年以上前の作品です。

こんな教材がよくぞ家に中に残っていたものだと,自分の不整理,不整頓もたまには良いことにつながると,変な感心の仕方をしました。

また,その当時のPCと当時のソフトで,よくぞこの絵柄を作成したものだと,ちょっと悦に入りました。

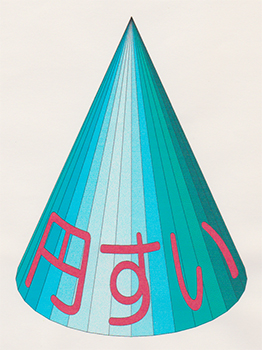

今,これに名前をつけるとしたら「円すいバッジ」ですね。

バッジと言っても,かなり大きいです。縦は10cmを超えています。

A4紙に印刷されているので,まず画用紙(できれば板目紙)に貼り付けて,切り抜きます。

それから,裏にクリップをセロテープでつけます。つける前に,クリップの先を90度ひねっておきます。すると,クリップがフックのようになり,「円すい」をワイシャツのポケットに引っかけることができます。こうすると,「円すい」はバッジのようになります。

ここまで準備して,どうするかというと,ただ胸のポケットに引っかけていつも通りに算数の授業をします。

円すいを教えるわけではありません。ただ,飾りとして見せるだけです。

普通に授業をしていても,子ども達は胸に飾られた「円すいバッジ」に目が行ってしまいます。

「珍しい物には目が行く!」

人間の持つ,この本能的な性質を利用して提示するだけです。

気になってしょうがない子も出てきます。

「先生,それ何ですか」と聞いてきます。

「気になりますか。明日,お話をします。」とサラッと流します。

胸に飾るだけですが,授業が終わる頃には,大方の子がこの形を見て「円すい!」と言えるようになっているから不思議です。

あしたの事前学習法セミナーに,これの実物を持って行くことにしましょう。

--

関連記事:

今度の土曜日は,大阪で「事前学習法」です。

この研究を進める一つの動機となった「正三君」の本を1冊持って行きます。

算数の本ですが,その序盤の部分は大いに勉強になります。

事前学習法が気になっている先生,大阪での開催です。ぜひ,お越しください。

先生も小さな研究者として意図的に実践を進めていくことができます。

--

俵原正仁先生の新刊です。『1年生が絶対こっちを向く指導!』です。

俵原正仁先生の新刊です。『1年生が絶対こっちを向く指導!』です。

このタイトル,実にいいです。

1年生を担任したことがない先生には,ちょっとわかりにくいかと思います。

こっちをなかなか向かないのが1年生なのです。

だから,1年生を担当した経験のある先生は,自然とあの手この手が身についています。

俵原先生の感覚は1年生をこっちに向けるにドンピシャのセンスを持っています。

初めて1年生を持った先生や,以前,イマイチだった先生,この本を読んでみてはいかがでしょう。

--

1年生の担任をしたら,頭の中にしっかり入れて置いて欲しいことが1つあります。

男の子への配慮です。

どんな配慮かというと,ウンチを漏らしてしまうことへの配慮です。

男の子は全員,学校のトイレでウンチができません。格好悪い!と思っているからです。

そのために,漏らしてしまう子が出てきます。

漏らしたときは,たいてい教室の外で泣いています。

漏らしていることが分かったら,他の子に知られないようにウンチの始末やお尻ふきをします。

漏らしたことを他の子に知られてしまうと,その子は6年生までずっと陰口を言われます。

かなり良いタイミングで,スコンと言われてしまいます。

すると,その子は意気消沈。実力を発揮できない状態になります。

これは,担任が替わってもどうにもぬぐえません。

そうならないために,1年生の先生は学校でウンチをしていいことをしっかりと話します。

その時,説明的に話す先生と,「先生は今日学校でウンチをしました。スッキリしました。」と自分の体験として明るく語る先生とでは,大きな違いが出ます。

学校のトイレでウンチができる子は,実は勇気のある子なのです。

--

関連記事:

有田和正継承セミナーの会場に入った時は,すでに,古川先生が有田学の一節を語ってくださっていました。

若い先生が熱心に話を聞いています。こういう姿,実に頼もしく思います。

休み時間に入り,ご挨拶などをしていたら,「横山先生」とお声が。

見れば,そこに鎌田富夫元校長先生が立っておられるではありませんか!!

我が目を疑いました。

「池田小から10人連れてきました」とのことで,そこでもビックリです。

商店街を歩けば,地域の方やお店の方々が「校長先生!」と次々にあいさつをしてくれます。

選挙演説をしている人が,「校長先生!」とあいさつをしてくれます。

そんな大人物,それが鎌田先生です。

鎌田先生がいらっしゃったおかげで,私は講座の中に「人格」の話を少し入れることができました。

教育で何が大事か。それは人格形成です。

人格形成を伴わない教育は愚策です。

あいさつする程度の会話で,こういった大きな刺激を私に与えてくれるのです。

こういう感化力のある人間へと教師は成長していくのが,師道の正しい道なのだと思っています。

懇親会にも池田小の先生方が集ってくださいました。

普通,校長先生をされても,退職をしたら,あまり相手にされなくなります。

退職されてすでに3年も経っているのですが,勤めた小学校から10名もの先生方を誘って参加されていたのです。常識的には,ありえません。

しかも,小学校があるのは大阪。会場は兵庫です。

人格形成の重要性を懇親会でも肌で感じました。

改めて,『しごこちのいい学校』を出版できて,本当に良かったと思った次第です。

学年主任や管理職など,若い先生への指導的立場が見え始めている先生,人格者の書いた本を読んでおくことをお勧めします。

鎌田先生は現在池田市教育委員会教育政策課の教育課題研究推進員をされています。「ふくまる教志塾」を教えていただきました。

鎌田先生は現在池田市教育委員会教育政策課の教育課題研究推進員をされています。「ふくまる教志塾」を教えていただきました。

大阪の池田市で開催されている塾です。

これから先生になる皆さんのために開催している塾です。

先生になる前に,教師としての自覚を知り,教師としての人格を持とうとする,そういう若者が育ってくれたら,これは教育界の未来が頼もしくなります。

池田市で教鞭を執りたいと願う青年は,ふくまる教志塾に参加しましょう!

--

関連記事:

「有田和正継承セミナー」に参加してきました。

「有田和正継承セミナー」に参加してきました。

今回も,古川先生は有田先生のムービーを数多く放映してくれました。

何と言っても,映像で有田先生の表情,言葉,仕草,教室の様子などを,改めて学ぶことができました。

有田ムービーを見るだけでも勉強になるのですが,その上に,古川先生から,有田先生の言葉に注目した投げかけがあります。有田先生はどう言ったかなど,鋭いところを問うてきます。その上で,そこから何を学ぶのかと話を進めています。古川先生がいるから継承セミナーが続いているのだと,今回も感動しました。

俵原先生からは有田作文です。

「正しい・・・作文」を実際に書くように促され,すっかりはまってしまいました。

その時,私が書いた作文をご紹介します。

---

正しい顔の洗い方

今から正しい顔の洗い方をお話ししましょう。

顔は,まず,朝起きてから洗います。起きる前に洗うと水死する恐れがあります。ふとんやベッドの中でおぼれ死んだら末代までの恥です。さらに,夢見も悪くなります。おもらしした夢を見るかも知れません。一日の始まりの朝,そんな夢を見るのはいかがなものかと思います。

起きて,いよいよ顔を洗う段になったら洗面所の水道の前に立ちます。それから水を出しますが,この時気をつけることがあります。水は出し過ぎず少な過ぎずの流れにします。何事も過ぎたるはなお及ばざるがごとしと言います。ほどほどの水の流れが分からない人もまれにいます。俗に鉛筆の太さぐらいとされています。お忘れなく。

さて,その水を両の手ですくい顔を洗うのですが,この時の気持ちは“清める”です。顔の目やになどを洗い流すだけでなく,自分の気持ちの中にある濁りや汚れを清める気持ちを持つようにします。

こうして一日の始まりである朝の洗顔が始まります。

最後に洗い終わったら顔をタオル等でふくことは言うまでもありません。

これが正しい顔の洗い方清め方です。

---

7分間で書くということになったのですが,私は本当にはまってしまいました。

会場が関西なので,「笑いをとる」が第一条件と思い,題材を頭の中で巡らしました。

巡らせつつ,参加されている「先生方が知らないであろう情報が入る題材」がいいとも思いました。

そうして,最後に,できれば「精神的向上が求められる内容」となりました。

すっかりその気になっている自分を振り返り,さすが有田先生の作文だと痛感しました。

そんなすごネタを持ってきてくれた俵原先生もさすがです。

そうして,私はと言うと,いつものように爆笑トークです。

今回はパワポに気を取られすぎ,サプライズ材料をトーク中に出すのを忘れました。

関田先生のおかげで,充実した一日を過ごせました。

--

関連記事:

秋田県羽後町へ行ってきました。

秋田県羽後町へ行ってきました。

羽後町の先生方が集まる研修会で「教育における不易流行」を話しました。

3つ話すことを予定していました。

1,思考力育成法

2,事前学習法

3,行儀作法

話をして一番驚いたのは,会場の先生方が実によくノートを執っていることでした。

終わった後で,沼澤校長先生に伺ったら,「メモは本当に熱心」とのことでした。以前,野口先生がお話しされたことがあり,その時には野口先生から「日本一ノートを良くとっている先生方」と大讃辞を頂いたそうです。

なんというか,ノートを執ること自体が自然体なのです。これが実力を底支えしているように思えなりません。

すばらしい先生方です。

そのノートを執っている様子がステージの上の私からもよく見えるのです。

会場が劇場型のホールだったので,手前の席は下に見え,後ろの席は上の方に見えます。上下の差が大きい分,先生方の姿がよく見えます。

熱心にメモする姿を見てしまうと,私もそれに何とか応えなければ・・・・との思いが走ります。

いつもより間をとろう。

言葉が重なるように繰り返そう。

こういう気持ちになれたこと。

これが羽後町の先生から頂いた大きな学びでした。

ありがたい一時になりました。

話た中で,思考力育成法は大変評判が良かったです。

メモの走り方が違いました。

本も持っていきました。

過去の経験から,公務のセミナーではあまり本は売れません。

ですが,今回は違いました。半分以上売れてしまいました。

『関大初等部式 思考力育成法 ガイドブック』と『思考ツールを使う授業』は完売でした。

羽後町の先生方の熱心さが本からも伝わってきました。

学力日本一の県の先生方は勉強熱心。

そう痛感して,帰りの列車に乗りました。

--

関連記事:

今日(4月23日)付けの「教育新聞」に広告を出しました。

今日(4月23日)付けの「教育新聞」に広告を出しました。

内容は野口芳宏先生の『ちゃんとができる子になる 子どもの作法』です。

下の方には,「子どもと一緒に読みたい礼儀作法の基本」と記されています。

ぜひ,そうしていただきたいです。

作法は人間関係をよりよい方向で円滑にします。

親子で学んでいただけたら,とてもうれしいです。

野口先生の作法の本,いいですね!

--

5月2日(土)は,有田和正先生継承セミナーです。

5月9日(土)は,事前学習法のセミナーです。

--

30日(木)に秋田へ行き,「教育における不易流行」の話をしてきます。

話の内容は,3つを予定しています。

1,思考力育成法

2,事前学習法

3,行儀作法

1の「思考力育成法」は画面を見ないと伝わりにくいので,パワポで掲示物を作っています。

とはいっても,パワポを使うのは本当に久しぶりです。

以前使った時は,ほんの少しさわって,「小回りが効かない!」と絶句して止めてしまいました。

ですので,操作も大方しりません。

それでも,みんなが使っているソフトなので,それほど難しくないだろうと思い,今回,久々に開きました。

やってみたら,案の定,使い方は易しいです。

また,慣れてくると,思考がパワポについていける感じになります。

しだいに,提示内容も良い形に仕上がっています。

パワポは,小回りをきかせて作り込むことには向いていません。

しかしながら,ページ切り替えや,材料の切り貼りはとても簡単です。

これからは,講演内容に応じて,パワポも使っていこうと思います。

--

連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)