今日は久しぶりに城ヶ崎先生と「道徳の一時」を過ごしました。

以前から、二人で話す時は自分たちを少しでも高められる、そう言う話を・・・と語り合って、不定期で会っています。

もし、二人とも徳のある人間でしたら、こういう一時を過ごす必要もないのですが、どうにも自分自身を思うと、恥じ入ることが多く、こういう一時を生かして物事をどう考え感じていくのか語り合っています。

今日の話しを振り返ると、「はじる心」になるかなと思います。

今日の話しを振り返ると、「はじる心」になるかなと思います。

宿題を忘れてあっけらかんとしている子は、忘れる事への恥ずかしさが芽生えていないのです。

忘れると言うことは、言葉を変えると、約束を守らないということです。

その昔から、子供を育てる上で重要な叱責の言葉が2つあります。

1つは、「そんなことをしたら恥ずかしいでしょう」

もう1つは、「立派な人は、そういうことをしません」

この2つは、ともに「はじる心」を育てる言葉なのです。

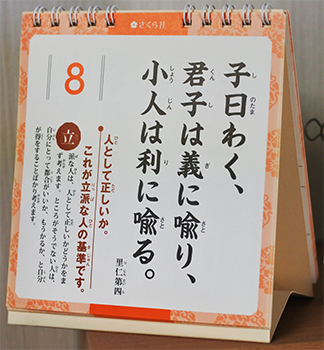

孟子は「羞恥の心は義の端(はじめ)なり」と残しています。

「義」は「自分を犠牲にする」ことです。

宿題をやってくる子、そういう子は、「忘れたら恥ずかしい」という気持ちが湧いてくる子です。

ですので、自然と自分の時間を犠牲にして、先生に言われた課題を進めます。

宿題をやってくる、忘れ物をしないで持ってくる、そのこと自体が、子供の心に「義」を育てているのです。

忠義という言葉もあります。これができる人は立派です。

「忠」に向かって、自分の何かを犠牲にして取り組むことです。

わたしも精進したいと思います。

残念なのは、恥ずかしいと感じる心は一気に伸びてこないことです。

残念なのは、恥ずかしいと感じる心は一気に伸びてこないことです。

だから、粘り強い道徳の教えが必要なのです。

時として、先生が何かで忘れ物をした時、「先生は、恥ずかしいです」と子ども達に語り、恥ずかしさのお手本を示すことも大切な指導となります。

次回の「道徳の一時」はいつになるのか分かりませんが、わたしにとって楽しみな一時です。

『論語』は道徳を学ぶのに最適な本です。

今日も少し読みました。

--

関連記事:

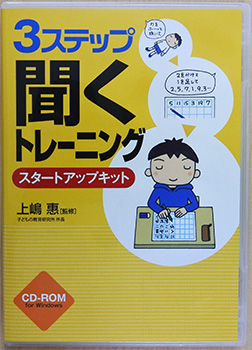

上嶋 惠先生の『3ステップ「聞く」トレーニング スタートアップキット』は、いいですね。

上嶋 惠先生の『3ステップ「聞く」トレーニング スタートアップキット』は、いいですね。

今日は、そのパッケージを写真に撮りました。

ビニールのカバーがしてあるのですが、写真からはよく分かりませんね。

タイトルの下に「スタートアップキット」とあり、下の方に「CD-ROM」とあります。

CDロムに何が入っているのでしょう。

それは、書籍の『3ステップ「聞く」トレーニング』に示されている言葉を、上嶋先生の肉声で収録した声が入っています。

しかも、本の事例よりはるかに多くの言葉が収録されています。

ですので、上嶋先生のお声で、何度でも繰り返し聞くトレーニングができます。

これは、嬉しいですね。

また、3文字言葉、4文字言葉など、パッと思いつきにくい言葉をCDからサッと流すことができるのも、指導する先生は助かりますね。

ナイスなのは、言葉と言葉の間隔をすこし長くしたり、短くしたり調整できることです。

なんにしろ、上嶋先生の声が出てくるところが、最高に嬉しいところですね。

特別支援学級の先生にも、ふつうのクラスの先生にも、あると嬉しいCD-ROMです。

--

来週の土曜日は、いよいよ、ルワンダへ出立します。

今回は1週間ほどです。

教育局や現地企業に行き、ミーティングをしてきます。

また、地元の小学校へ行き、英語版算数ソフトを使った結果、どのような状態になったのかなど、その成果の調査をしていきます。

充実したルワンダとなりそうで、今から楽しみです。

写真は大幅な手ぶれをおこしています。

移動する車から撮影したルワンダの首都キガリに新しくできた国際会議場。

4月に行った時には、まだ建築中でした。

7月にはご覧のように素敵な光を放っていました。

来月はキチンと撮影したいと思います。

--

関連記事:

北海道の横藤雅人先生の『管理職・主任のための「かくれたカリキュラム」発見・改善ガイド』を読みました。

北海道の横藤雅人先生の『管理職・主任のための「かくれたカリキュラム」発見・改善ガイド』を読みました。

先生の言葉、態度、教室環境、子ども達の様子なだ、現れている現象から、そのことが、本人の意図とは関わりなく、別のことも伝えてしまっているということを分からせてくれる本です。

最初に出てくる事例を簡単に記します。

理科準備室の乱雑さを見て、「もう何年も前のものがあって、手が付けられないのさ。」と言ってしまうことがあります。

しかし、この言葉は、「誰のものか分からないものには、手や口を出すべきではない。」と言っていることになります。

こういう見方をできるようにすると、いろいろな発見ができ、そこから改善が進むというようなことが、この本に詳しく書いてあります。

嬉しいのは、そういう現象が1つ記されていて、その後、ページをめくると横藤先生の解が示されていることです。

ですので、現象を見て、ちょっとだけでも、自分だったらどう考えると、自然と頭が「かくれたカリキュラム」を考えるようになります。

そうして、自分と違う解が出ていたら、「ああ、そうか。」と勉強になります。

一粒で二度美味しい。そんな良い本です。

著者の横藤先生とは、ずいぶん長くおつきあいをさせていただいています。

太極拳を学ばれているので、体もがっしりしていて、姿勢が実に良いいです。

お話をしつつ感じることは、「品の良い先生」です。

時として、驚くような面白いことも話してくれるのですが、全体が伝えてくる雰囲気が紳士なのです。

こういう先生と一緒にいるだけで、若い先生は大きな感化を受けると思います。

横藤先生に感じる私のこの感覚も、良い意味での「かくれたカリキュラム」なのだろうと、この本を読んで思いました。

また、お会いして、話しをしたいですね。

--

関連記事:

愛知の小田先生から嬉しい連絡が入りました!

愛知の小田先生から嬉しい連絡が入りました!

前田康裕先生の愛知セミナーの申し込みが始まりました!

「『まんがで知る教師の学び』学習会」です。

コクチーズから少し転載します。

--

■日 時 2016年12月17日(土)

第1部10:30

第2部13:30

第3部18:00

■主 催 教師の学び研究会

■会 場 蒲郡市生命の海科学館

■参加費 1,000円

■定 員 50名

--

詳しいことは、コクチーズにアップされています。

<こちら>です!

第1部というのは、会場になっている「蒲郡市生命の海科学館」の見学会です。

ふつうは入場料がかかるのですが、教員研修という扱いで無料となっています。

ありがたいですね。

第2部が前田先生のお話です。

そうして、第3部は懇親会です。

近場の先生には充実した1日になりますね。

是非、御参加下さい。

小田先生の御尽力に感謝しています!

--

関連記事:

悲しいお知らせを致します。

平光雄先生がお亡くなりになりました。

謹んで御冥福をお祈り申し上げます。

お葬式の御連絡を致します。

通夜:9月17日(土)午後7時より8時

告別式:9月18日(日)午後1時30分より2時30分

式場:八事山興正寺 光明殿

(問い合わせ:名古屋典礼株式会社 0120-8510-57)

私はお通夜に参列させていただき、最期のお別れをと思っております。

残念でなりません。

—

平先生と出会ったのは、今から30年もの昔です。

それから四半世紀、それぞれの道を歩んできたのですが、平先生がネットで私を見つけてくれ、久しぶりにお会いしました。

落ち着いて話をするどっしりとした紳士。それがその時の印象です。

お話を伺うと、教育の技術研究とは別に、人間性を高めることにエネルギーを注いでいたと語ってくれました。

その話の中身が充実していたので、その後、さくら社から『究極の説得力』を出させていたできました。

それから1年もたたない内に、平先生は『道徳の話』を出版され、道徳や人間力で引っ張りだこになりました。

忙しくなっても、図書館をオフィス代わりに学び続けていたのが平先生です。

いよいよ円熟され、人間力を高める指導者としての道を着実に登られている最中・・・・。

早すぎます。

実に残念です。

—

関連記事:

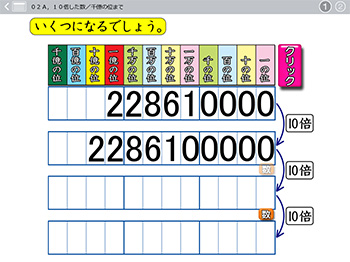

算数ソフトを使って、とても良い成果があったと、藪田先生からメールをいただきました。

単元は、4年生の「大きな数」です。

--

学年を4グループに分けたうちの下から2つ目のグループ(19名)を受け持ちました。

単元末テストの結果は85点2名、90点2名、95点9名、100点6名でした。

--

平均点を計算したら、95点です!

下から2つめのグループで、上からは3つめのグループが、平均点95点。

これは、実に素晴らしい成果です!!

点数の成果も素晴らしいのですが、今回は、藪田先生が驚きの指導をしていました。

そこをご紹介します。

--

『人工知能は人間を超えるか』に出てきた「人間は特徴量をつかむことに長けている。

何か同じ対象を見ていると、自然にそこに内在する特徴に気づき、より簡単に理解することができる。」

ということを頭において学習を進めました。

--

「特徴量」「内在する特徴」

これですよね。

同じ対象を見ているというのは、似たような問題を何問かこなしているとと言うことです。

すると、人間はそこに内在する特徴(きまり)に自然に気づくということです。

こんな風になっているんだ!と気がつき、理解が進んでいくのです。

人工知能の本を読んで、特徴のとらえ方に注目をした藪田先生、さすがです!!

さらに、ここから藪田先生は画期的な指導法に気がつきました。

それは、「気づいた特徴を何度も尋ねる」ことでした。

ちょっと長くなりますが、引用します。

--

10倍100倍・10でわった数は何度もソフトを繰り返し見せました。

その後、10倍の時は(100倍の時は・10でわった時は)元の数がどう変化するのかを聞きました。

何度も変化する様子を見ているので、0が1つつく(2つつく・1つ減る)という法則に気づくことができました。

何度も変化する様子を見ているので、0が1つつく(2つつく・1つ減る)という法則に気づくことができました。

最後に1円玉が10枚でいくら?

10円玉を10個にわけるといくら?

などと簡単な数で抑えをしておくと、特に何の助言もなしに教科書問題を解いていました。

数直線の問題も06Bのソフトを繰り返し見せました。

06Bの1〜4は1万ずつ増減する問題、5・6は2万ずつ増減、7・8は5万ずつ増減するソフトです。

1〜4までを見せながら、まずは子供に答えさせ、その後なぜ答えが分かったのかをしつこく聞きました。

「わかっている数を隣どうしで比べると1万違っているから」

「2目盛で2万増えているから、1目盛は1万」

と、いくらずつ増えているのかを気にしだしました。

--

赤文字にしたところが、気づいた特徴を尋ねているところです。

ソフトから出てくる問題を何問も繰り返し行っている子の頭の中には、何かしらの「特徴」が発生しています。

ただ、その特徴は頭の中にいるときは、ぼんやりとしています。

それを藪田先生は誘い出すように、言葉にして出させています。

ぼんやりしていた特徴が、言葉にすることで明確になります。

ソフトで量をこなし、

先生が特徴を引き出し、明確にする。

子どもが自分で理解をしていく授業です。

藪田先生のこの指導いいですね!!

こういう指導法が進められていること、実にうれしいです。

授業では、ソフトの他にも、手作り教材なども使い、楽しんで取り組んだそうです。

その結果、見事、平均点が95点となりました。

すばらしいです。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)