長崎の辻川先生から『道徳のチカラ』最新号が届きました。

長崎の辻川先生から『道徳のチカラ』最新号が届きました。

今回のテーマは「批判的思考力」です。

この『道徳のチカラ』は本屋さんでは売っていません。

私家版ですので,辻川先生に申し込みます。

いつも思うのですが,こういう活動を継続的に行っていることが素晴らしいです。

学生の頃,「歌集」を作ることが一つの文化になっていて,その延長線上で「冊子」づくりをする仲間がいました。

その影響もあって,私もこういうことをするのが好きでした。

ただ,継続する力が弱く,長続きはしませんでした。

表紙の一番下,タイトルのすぐ下の枠の中に,↓のように書かれています。

道徳教育改革を志す教師の集い「道徳のチカラ」

継続力は,この「志す」かどうかなのだと思います。

--

特集は「今こそ,批判的思考力」です。

もしかしたら昨年7月に出た,「小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」への批判的思考力なのかなと思いました。「今こそ」と書いてあったからです。

でも,そうではありませんでした。

次号がそうなのかもしれません。期待しています。

--

関連記事:

2月6日(土)の関大初等部の公開。

2月6日(土)の関大初等部の公開。

申し込みをすませました。

公開授業①は3年2組のMUSE学習。

公開授業②は4年2組の算数。

公開授業③は6年1組のMUSE学習。

教科等協議会は4年2組の算数。

MUSE協議会は6年のMUSE。

ここまでが自由選択です。

他にも2つ,ナイスな展開があります。

鼎談:「教科教育から見たミューズ学習の価値」

シンポジウム:「思考スキルを診る~授業デザインを省察するために」

久しぶりの参観になりますが,とても楽しみです。

--

公開の日のお昼は,島原先生,三角先生と一緒です。

こちらも楽しみです。

--

関西に行ったら,一度,お会いしたいと思っている社長さんがいるので,連絡をしました。

調整してくれて,前日の夕方,京都でお会いすることになりました。

5日,6日と楽しいことが続きます。

--

関連記事:

「チーム算数」に鹿児島の蔵満先生が参加。

「チーム算数」に鹿児島の蔵満先生が参加。

他に,いつもの城ケ崎先生,佐々木先生と私。

面白いひとときになりました。

蔵満先生は,小学校の先生になる前から,「50歳で退職」と人生設計をしていました。

それをほぼきちんと実行して,今はエッセイやクイズ,教育の執筆活動へ転身しています。

人生設計通りの歩み,たいしたものと思いました。

今年は,退職の1年目。

行きたいと思っていたところへ足を運んでいます。

その行きたいところが,観光地ではなく,「気になる先生の教室」です。

これは,実にすばらしい行動です。

たいていの場合,退職前までそう思っていても,実際に退職をしたら,教室見学をする意味を見いだせなくなります。

思いはあっても,実行はされず,次第に教育から遠ざかります。

教室見学の流れで,昨日は城ヶ崎先生の教室を1日見学したそうです。

授業を見に行く蔵満先生もさすがですが,それを歓迎する城ヶ崎先生もナイスです。

佐々木先生からは,アプリの情報提供がありました。

毎回,新しい面白い教育ソフトを教えてくれます。まさに,「アプリ通」です。

この能力,これから先,大いに求められるところです。

アプリ探しで行き詰まったら,佐々木先生に問い合わせてみるのもいいですね。

私は,来春発売の「単元別中学数学ソフト」の一部を紹介しました。

正の数負の数と方程式をすこし見てもらいました。

6年の3学期に総復習の問題がてんこ盛りで出てきます。

その時間を少し減らして,中学1年の内容をソフトでザザッと見せておいたらどうなるでしょう。

ほぼ間違いなく,中1の数学がとてもわかりやすくなります。

「事前にソフトを見ておく」

これが算数・数学をわかりやすくする秘訣です。

鹿児島に行くときには,蔵満先生に声をかけて,またゆっくり話したいと思います。

--

関連記事:

メルマガ「ぼうけん」が,発行されました。

メルマガ「ぼうけん」が,発行されました。

719号です。

編集長は山本校長先生です。

今,発行部数を見たら,1,206部もありました。

今回の号も内容が濃かったので,読者の先生方にはいいニュースとなったと思っています。

--

珍しいことがありました。

千葉の横田先生から電話がかかってきました。

ガヤガヤした中だったので,木更津か東京の居酒屋からと思いました。

すると突然,「隣に,懐かしい人がいる」と言ってチェンジ。

次に出た先生が,なんと新潟の太田先生。

太田先生が東京に来ているのか,横田先生が新潟に行ったのか・・・。

その太田先生から,さらに「懐かしい人が隣に・・」と出た先生は,松野先生。

なんとまあ,国語のパワフルな先生方が揃い踏みです。

新潟の国語の研究会後の2次会だそうです。

何を語らっていたのでしょうね。

横田先生の『10の力を育てる出版学習』。

こういった「形にしていく学習」は,子ども達を夢中にしますし,思わぬ力も付いてきます。

そういう光景は,本を出している先生方が出す前と出した後で,その力が違ってきている姿を見てもわかります。

アクティブラーニング時代に突入している今,こういう実践が求められています。

--

そして, 明日は大阪の上嶋先生と会います。

明日は大阪の上嶋先生と会います。

久しぶりです。

会うのは,夜の10時過ぎです。

なので,『3ステップ 聞くトレーニング』についてはあまり話ができそうにありませんが,とても楽しみです。

水曜日は,「アフリカ昼食会」です。

この間,アフリカの動きが活発なので,濃い話ができそうです。

土曜日は,チーム算数。

鹿児島の蔵満先生が参加するので,どんな話を聞けるか,楽しみです。

--

関連記事:

「チーム算数」開催日でした。

城ヶ崎先生,佐々木先生,藪田先生と私。いつものメンバーです。

基本が「話し」なので,話題はあちこちふらふらしています。

こんなので良いのだろうかと思いますが,それで良いと感じているメンバーが集まっているので,問題はありません。

今回は,珍しく,私が印刷物を2つ持って行きました。

といっても,アフリカ関係の教科書系問題です。

1つは,とっても易しい,1年生の数の問題です。

内容は易しいのですが,皆さん,ササッと問題に取り組むことができません。

すべて,ルワンダ語で書いてあるからです。

でも,しばらくすると,答えを記し始めました。

問題文を読まなくても,問題内容を見て答えることができることを,ここで体験してもらいました。

これが何を意味するかというと,「問題文を読むように」と言っても読まない子がいるのは,ごく自然の流れなのだということです。

ですので,意図的に問題文を読むようにする指導が必要になってきます。

わかりきっていても,3回読む癖をつけさせることです。

それには,テストやプリントは,「実力」の他に「慎重さ」「丁寧さ」を向上させる場であることを自覚させることです。

もう1つは,12年度のケニヤの卒業試験の問題の一部です。

こちらは全て英語です。

こちらも,やってもらいました。

こちらでは,帰国子女など,実力はあっても日本語がよくわからずにいる子の感覚を,疑似体験してもらうのがねらいでした。

単語がたった一つわからないために,とんでもない方向に答えていくことが起こります。

そうなったとしても,その子に「算数の実力」が無いとは言い切れません。

文字が読めないだけなのです。

読めない言葉があったら,「これがわからない」と指摘しても良いと言うことを教えておくことが大切なのです。

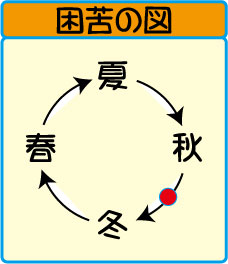

道徳の話題も出ました。

受容の話題も出ました。

師匠の話題も出ました。

どれもこれも,面白かったです。

次回は12月5日です。

鹿児島の蔵満先生が参加します。

楽しみです。

--

関連記事:

神戸で開催された野口塾の懇親会。

神戸で開催された野口塾の懇親会。

会場の隣の場が,翌日開催される授業づくりネットワークの前夜祭の皆さんでした。

そんなことで,石川晋先生も交えて記念撮影をしました。

写真は,一番右側から,野口先生,西村先生,石川先生,私,関田先生です。

この写真,西村先生のスマホでの撮影です。

後で送ってもらうようお願いをしました。

メールでハイって届くと思っていたら,郵送で届きました。

しかも,CDに焼いてあるのみならず,プリント印刷までしてある写真まで入っていました。

CDの中を開くと,そこには,学習会の通信も一緒に入っていました。

こういう送り方をする先生ですから,学校でもさぞかしいい仕事をしているのだろうと思います。

すてきな若者と出会えました。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)