そろそろ春休みでしょうか。

新年度に担任する学年が決まったら,まずは,事前学習をしてみて下さい。

どんな事前学習かというと,新学年の取材です。

例えば,新年度は4年生の担任と決まったとします。

そうしたら,3月まで4年担任だった先生の所へ行き,4年生の勘所を教えていただきましょう。これから始まる1年間を,もっとも近々に体験をした先生のお話を聞けたら,これはラッキーです。

嬉しいのは,同じ学校の4年生のお話なので,具体例がこれから始まる1年間とドンピシャなのです。

全く気がつかなかったことが話に出てくるので,とても勉強になります。

--

中嶋育雄先生の新刊『困った小学1年生,うまい教師の指導術』です。

中嶋育雄先生の新刊『困った小学1年生,うまい教師の指導術』です。

一年生の担任となった先生,勉強になりますよ。

--

関連記事:

「チーム算数」を開催して,ありがたいなと思うことは,目の前に座っている城ヶ崎先生の姿勢がよいことです。

「チーム算数」を開催して,ありがたいなと思うことは,目の前に座っている城ヶ崎先生の姿勢がよいことです。

見ている自分の気分が良くなってきます。

自然,自分も良い姿勢で座っていたくなります。

今回,話題となった書籍に,右の『人間回復の医学』がありました。

この本の中には,立腰教育でも有名な森信三先生の写真が載っています。座卓を挟んで,池見先生と森先生が歓談している写真です。両先生とも正座です。

その写真を初めて見た時,私はとても感動しました。森先生の姿は,やや前屈みになっているのですが,その姿勢は立腰が保持されているのです。

さすが!と唸ったものです。

本文を読むと,次のように書かれています。

「当時,先生は八三歳でしたが,カクシャクとしておられ・・・(中略)・・・私の丸い背中に比べて先生の姿勢の良さが目立っています。」(p151)

お医者さんの池見先生が見ても,森信三先生の姿勢は素晴らしかったのです。

前屈みでも立腰が保持されているというのは,腰を軸にして上体を傾けているということです。立腰と似せて言うなら「軸腰」です。

軸腰が意識できると,授業中の姿勢は森信三先生スタイルになります。

良い姿勢が保持されやすくなるということです。

こういう話から,新年度は立腰の指導を学級開きに・・・という話題になりました。

新年度のスタート。

生活指導だけでも,教えたいことは山のようにあります。

でも,一度に全部を教えることはできません。

何を先に持ってくると良いのか,考える必要があります。

下駄箱の指導をいの一番に!と思う先生もいるかも知れません。

返事の指導を真っ先に!と思う先生もいると思います。

友達を大切に!が先だねと思う先生もいると思います。

いやいや大方全部まとめてだ!と考える先生もいるかと思います。

何を先にするかは,何が学級経営の軸になっているかという考えの表れです。

城ヶ崎先生と話したことは,「姿勢ですね!」でした。

姿勢の指導は,教わる本人そのもの持つ肉体への指導です。

同時に,精神力への指導にもなっています。

肉体を良くし,精神もたくましくする。

要するに,個を静的に強くする指導です。

これを教えると,「姿勢」という言葉が生き生きと活用できるようになります。

下駄箱にも良い姿勢があるんだよ。

返事にも良い姿勢があるんだよ。

こんな感じで,「姿勢」という言葉を比喩的に使うことができるからです。

自分の姿勢をコントロールし,次第に周辺のコントロールも・・・。

こういう姿はいいですね。

--

関連記事:

久しぶりの「チーム算数」開催日でした。

久しぶりの「チーム算数」開催日でした。

開口一番,城ヶ崎先生がカバンから新刊『子どもと「ぶつからない」「戦わない」指導法!』(学陽書房)を出し,私に下さいました。

せっかくなので,サインをいただきました。

写真は,そのサイン風景です。

城ヶ崎先生から,「TTと習熟度別、学習効果はどちらの方があるのか」の話を伺いました。

結論から言うと,TTとのことです。

その理由は,・・・・。

ぜひ,城ヶ崎先生の講座でお聞き下さい。

納得感の高い話を聞くことができます。

今,問いと答えを示し,その理由を示していません。

このスタイル,意外なのですが,思考を円滑にしてくれます。

もし,問いだけ出したとすると,今回の場合はまず2つある選択肢からどちらかが正解であると,とりあえず決めることになります。

その選択があっていれば良いのですが,もし,間違えてしまうと,考えた理由の筋が通りにくくなります。せっかく考えたのだけど,ご苦労様でしたとなりかねません。

ところが,問いと答えを示されると,問いからも答えからも,理由へと迫ることができます。

TTの方が良いとのことなので,TTの良さを考えるか,習熟度の負の部分を考えればいいのです。

問いと答えから挟むように考える,「挟み撃ち思考」ができます。

こういう挟み撃ち思考,算数で結構使えます。

問いと答えを示し,その理由を考えさせる学習です。

25と17をたすと42になるけど,どうしてでしょう。

というような学習です。

合わせると42になるのだから・・・と,考えが42になるようにと働きます。

式と答えの間に整合性が出るように思考が働くので,理由付けで間違えることが難しくなってきます。

そうなると,余裕が生まれてくるので,いくつかの方法で理由を示したくなってきます。

図で書いたら,42になったよ!

数直線でも,目盛りを追っていったら42だった!

位取りの表の中にお金を書いたら,確かに42円だった!

多岐にわたって考え,しかも,自信を深めます。

中学の論証は,仮定と結論が示されていて,証明を考えます。

挟み撃ち思考は,まことに,論証と同じ形なのです。

思考力や考える力を付けるのであれば,証明しやすいように問いを出すことが肝心となります。

授業の導入をどう考え実践していくか。事前学習法研究会で研究が進んでいます。

こういった提示の仕方も,事前学習法の一つです。

チーム算数で面白かったのは,城ヶ崎先生の国語(物語文)の事前学習法です。

物語文を読む前に,ストーリーを先生が簡単に話したそうです。

それから,本文の学習をします。

そうしたら,思わぬ効果があり,国語の授業が急速に盛り上がり,面白くなったそうです。

その話を聞きながら,私は兵庫の松田先生の話を思い出していました。

特別支援のお子さんにも,ストーリーを先に教えておく指導が,非常に有効なのです。

事前学習法は,単元の導入・本時の導入を改めて考え,より学習効率の高い導入を考える研究です。

非常に広範囲に研究ができるので,これから先が益々楽しみです。

時間がうまく合い,関西大学初等部の三宅先生とお会いしました。

いつものように気合いの入った話がとても楽しかったです。

来月7 日(土)は,関西大学初等部の第5回 公開研究発表会です。

日(土)は,関西大学初等部の第5回 公開研究発表会です。

参加して,校長先生に御礼を申し上げ,愛知の島原先生とお会いして・・・と思っていたのですが,どうしても抜けられない用事があり,見送りとなっています。

関大初等部と言えば,思考ツールを使うミューズ学習です。新しい学びなので,参加希望が殺到しているそうです。

聞けば,すでに800名を突破し,受け付け終了となったそう です。

です。

これから申し込みを・・・と思われている先生は,来年の公開申し込み発表を見逃さないことをお進めます。

三宅先生とは,私が算数好きなので算数の話題になりました。これは一時を楽しんだと言う程度でした。

面白かったのは,海外の話題です。

三宅先生は海外でも教育活動をどんどん進めていますので,各地のあれこれを話してくれました。

私も最近海外づいているので,一つ一つの話が面白かったです。

私も最近海外づいているので,一つ一つの話が面白かったです。

最も印象的だったのは,海外の教育の話になったときの三宅先生の雰囲気です。

真剣度が急上昇です。

なるほどと思いつつ,私もささやかな思いを話しました。

話している内に,海外の話で意気投合。

もしかしたら,いろいろとやっている内に,三宅先生と海外に行く日が来るかも知れないと,フッと思いました。

関大初等部の公開の日。

今年も,新刊が先行発売されます。

『関大初等部式 思考力育成法 ガイドブック』です。

まだ,アマゾンにも出ていません。

会場で2,3冊,買い込みたかった!!

------------

関連記事:

事前学習法を学んでいる先生から,よく聞くのは,次の言葉です。

事前学習法を学んでいる先生から,よく聞くのは,次の言葉です。

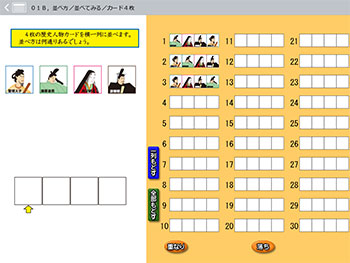

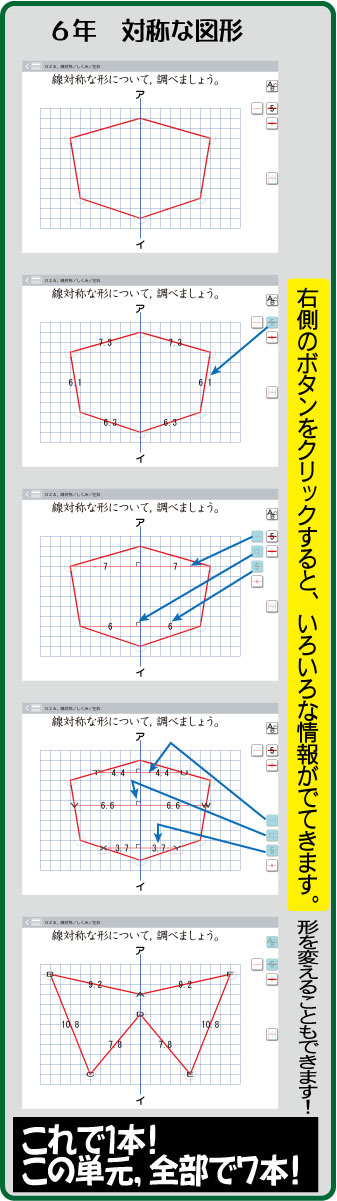

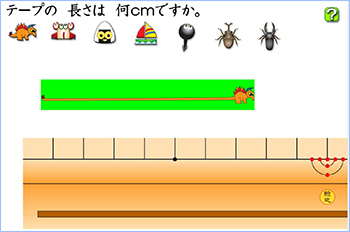

事前学習法+SANSUソフト=非常に効果的

6年生の「場合の数」で,山崎敏哉先生が「事前学習法+SANSUソフト」で授業をしました。

まずは,場合の数の4つのソフトを子供達にやらせました。

その時間,20分ちょっと。

それから,教科書に入り1時間目が終了です。

今日は,2時間目が終わりました。

山崎先生の受け持っているクラスは,習熟度別の下位のグループです。

「できない」「分からない」という子が出てきてもおかしくありません。

しかし,全員が教科書の内容を理解し,表に書くことができたのです。

まさに,快挙です。

1,ソフトで,事前に算数の体験量を重ねることで,イメージがしっかり持てる。

2,把握したイメージがあるので,教科書の問題が理解でき,スムースに解ける。

若い先生が,こういうポイントを把握し,成果をあげています。

実に,すばらしいことです。

--

関連記事:

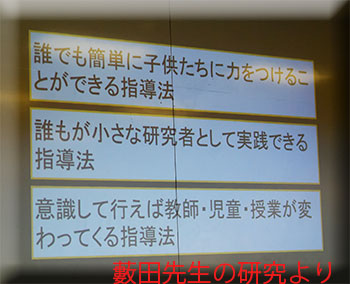

昨年,東京で開催された第2回事前学習法セミナーで藪田代表がお話下さった一節が右です。

昨年,東京で開催された第2回事前学習法セミナーで藪田代表がお話下さった一節が右です。

◆誰でも簡単に子供たちに力をつけることができる指導法

◆誰もが小さな研究者として実践できる指導法

◆意識して行えば教師・児童・授業が変わってくる指導

このセミナーに参加し,フェイスブックの「事前学習法研究会」のメンバーに入った神奈川県の濱田和彦先生から,事前学習法についての実践報告が届きました。

その結語は2つ。

1,事前学習法は,子供とぶつからない指導である。

2,事前学習法は,子供を叱らずにすむ指導である。

球技大会に向けて,事前に学年全体でオリエンテーションをし,多少くどいぐらいに子供達に話したそうです。

それから実際の練習が始まったのですが,活動中に叱ることが激減したそうです。

同時に,子供達との関係も良好となっています。

もちろん,気になる子供の行為も目に付くのですが,「それは,オリエンテーションで確認したよね」の言葉かけですんでいます。

--

濱田先生は若い先生です。

ですが,事前に十分な確認の時間をとりました。

熟練の味に近い指導ですね。

球技大会は今月末の開催です。

球技に燃えつつ,子供達の心が育っていくことを願っています。

事前学習法セミナーは今年も大阪・東京でセミナーを開催します!

日程が発表になるのはまだ先ですが,どうぞ,ご期待下さい。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)