玄関の靴をそろえる宿題。

とても狭い範囲を整頓する宿題です。

だれでも,簡単にできます。

同じような宿題として,自分の机の上を整頓する,というのを出してもいいのでしょうか。

同じような宿題として,自分の机の上を整頓する,というのを出してもいいのでしょうか。

こちらは出さない方が良いです。

だらしのない机の上は,整頓するのに時間がかかるからです。

玄関はとにかく時間がかかりません。

10秒,20秒で終わります。

その時間を捻出できない子は,基本的にいません。

誰でも確実に出来るから,玄関の宿題は有効なのです。

その上に,大切なことが靴の整頓には含まれています。

とても喜ぶ人がいることです。もちろん,お母さんです。

玄関の整頓は,お母さんが喜んでくれます。

お母さんにとって,乱雑な玄関は訪問者に恥をさらすことになります。

整頓により,「恥」が「誉れ」に変わります。これは,極めて大きな喜びとなります。

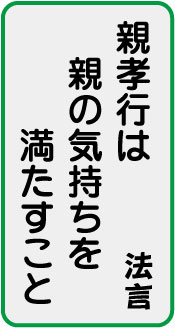

お母さんの心が嬉しい気持ちになる行為ですがら,誰が見ても「親孝行」です。

親孝行になる宿題。その最もシンプルな宿題が玄関なのです。

そうして,習慣付いてしまえば,言われなくても整える子になります。そういう子,良い子ですよね。

--

関連記事:

家の玄関の靴をそろえる宿題。

家の玄関の靴をそろえる宿題。

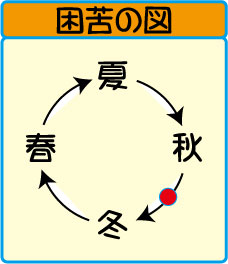

これを続けている内に,玄関の履き物はそろっていないとちょっといやだなという気持ちが生じてきます。

整っていると美しいと感じる心。

整頓されていると美しいと感じる心。

この心を玄関を見ることで,感じるようになるのです。

そう感じる子が一人でも出てきたら,宿題を出した甲斐があったというものです。

多くを望む必要はありません。

それでも,普通の宿題では得られない思わぬ良いことが出てきます。

禁欲的に,玄関の履き物に焦点を絞って,宿題を出していきましょう。

次第に,靴の脱ぎ方などにも興味を持ち始めて来ます。

次第に,靴の脱ぎ方などにも興味を持ち始めて来ます。

「入り船で入り,出船で出る」

まだ,ことわざになるほど普及していませんが,こういう言葉もあります。

前を向いて靴を脱ぎ,手で靴の向きを変える。

これが昔からの履き物の作法です。

こういう作法も教えてもらえるなら,教えて欲しいという気持ちが高まってきます。

知れば知るほど,知りたくなるのが文化です。

宿題に余裕がある先生,ぜひ,玄関の靴をそろえる宿題を出してみて下さい。

懇談会もちょっと変わりますよ。

--

関連記事:

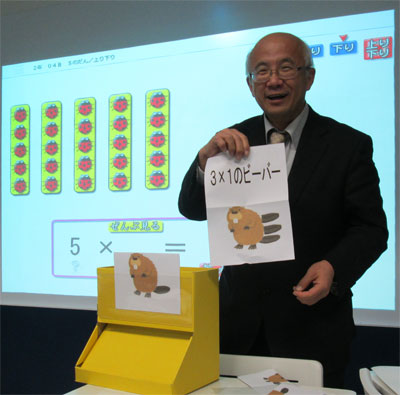

「チーム算数」を開催。

参加者は,城ヶ崎先生,佐々木先生と私の3人。

資料が何もないまま3時間ほど語り合いました。

今回の話題。

1,年度末に退職した先生

2,城ヶ崎先生の本がはやくも増刷

3,有田先生の算数ネタ

4,学年のそろえどころ

5,保護者向け話「飲み助さん」

6,アフリカの算数事情(思考ツール学習の不足)

7,新学期に出す「作法の宿題」

8,教師である前に労働者であるという意識の構造的欠陥

9,聖と徳の話

10,スーツ・ワイシャツの話

3の「有田先生の算数ネタ」,その場でザザッと説明しただけですが,実力者の城ヶ崎先生,佐々木先生が,「さすが,有田先生!」と唸りました。驚異的な算数の指導です。

来月2日(土)に神戸で開催される「有田和正継承セミナー」で,参加者の先生方に実際に行っていただく予定です。

算数が好き!という先生,ぜひ,お越しください。

7の「作法の宿題」は,このブログにも先日書いた物です。

「家の玄関の靴をそろえる」という宿題を連日出していくと,親に喜ばれ,子どもも変わってくるという取り組みです。

腕の良い城ヶ崎先生,佐々木先生は,かなり発展的に取り組めると思います。

留意点は,ただ一つ。宿題の範囲を広げないことです。

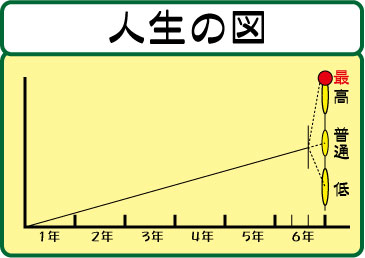

規定量を少なめに設定すると,「子どもが進んで行う」場面が増えます。

この宿題は,言葉を換えると「善行の勧め」です。

玄関の履き物を1か月でもそろえ続けたら,玄関の善が身につき,玄関を見る目が変わってきます。

5の「飲み助さん」の話は,「いい話だ!」と感動が広がりました。

1分ほどで終わる話ですが,実に奥深い内容です。

改めて,書いていきたいと思います。

--

5月9日(土)は,「第3回事前学習法セミナーin大阪」です。

上に書いた5番「飲み助さん」の話,7番「作法の宿題」などは,事前学習としてしっかり行っておきたいところです。

事前に何をするか。あらかじめ,何を教えておくか。こういうところの意識を強く持つことが,良い実践を次々に産出する基なのだと思っています。

事前学習法のセミナー,ぜひ,お越しください。

--

関連記事:

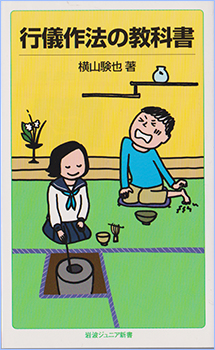

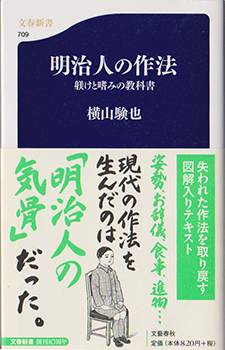

書名がいいですね。

書名がいいですね。

そのものズバリ,『コドモノシツケ』です。

中を開くと,時代の気合いを感じます。

この本は国民学校の時代に発行されていた作法の教科書です。

利用年限が短いので,発行部数も少なく,今となってはなかなかお目にかかれない本です。

また,戦後になると,作法は授業がなくなりました。

作法の本も小学校で使われていません。

結果的に,小学校で使った最後の作法の本として位置付いています。

資料的価値はかなり高いです。

--

新学期。

姿勢の指導をされている先生,「今度の先生は,立腰の先生!」と子ども達に言われるぐらい粘り強く進めて下さい。

授業参観観で親御さんがきっと喜ばれます。

立腰の森信三先生もきっと喜ばれます。

そうして,1年生の先生。

時々,「日本の昔話」を語っていただけますか。

長年語り続けられてきた昔話には,孝行とか敬愛とか難しい言葉を言わなくても,日本人が大切にしてきた感情や感覚が込められています。語ることで,子ども達の心にじんわりと伝わっていきます。

お話を語ることで代々伝えられてきた日本人の感性ですが,今,学校の先生が語らないととぎれそうな様子になってきています。

姿勢と同様,取り戻していきたい日本の教育文化です。

--

関連記事:

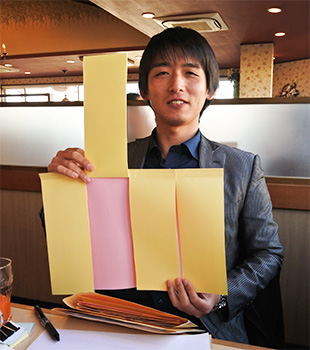

藤本先生の手前にあるのが,話題の「ブラックボックス」です。

藤本先生の手前にあるのが,話題の「ブラックボックス」です。

このブラックボックスは,A4紙を縦にして入れることが出来るので,授業中にチョチョイとカードを作ることが出来ます。

その昔,もう40年も昔のことですが,ブラックボックスは数学の本や雑誌に紹介されていました。

当時は市販されていないので,すべて手作りです。

設計図なども載っていましたが,なにしろ紹介されていたの木製です。

板もないし,制作に時間がかかるし・・・・

時代は進み,アマゾンでブラックボックスが購入できるようになりました。

組み立て式ですので,簡単にできあがります。

パリッとした段ボール製なので持ち運びも簡単!

色は黄色。

阪神タイガースファンの先生は黒いテープを縦に貼り付けると,タイガースボックスになります。

日本で最初にタイガースボックスを作ったのは,この組み立て式ブラックボックスを考案した藤本先生です。

このブラックボックスが,妙に人気です。

学級経営にもとっても役に立っているのでしょう。

アマゾンで在庫切れになっていました。

でも,大丈夫です。入荷しました。

--

関連記事:

PCの中の写真をちょっと整理していました。

PCの中の写真をちょっと整理していました。

いつもそうですが,オッ!としばし見つめてしまう写真があります。

この通りの先に,青い看板が見えます。

白抜きで書いてある文字は,「本」です。

本屋さんです。名前は,BOOKS DON。

有田先生が通われていた本屋さんです。

さくら社を設立し,有田先生の本を手かげることになり,何度かこの本屋の近くを行き来しました。

店内に入ったこともありました。

町の方々が手にしたくなるジャンルの本がたくさん並んでいます。

この本屋さん,普通の町の本屋さんです。

ですが,中に入ると聖地にいる気持ちになります。

--

有田先生の追悼セミナーが来月,兵庫で開催されます。

有田先生の追悼セミナーが来月,兵庫で開催されます。

「第3回 有田和正継承セミナー」です。

私も午後1番でお話をさせていただきます。

お近くの先生,ぜひ,お越しください。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)