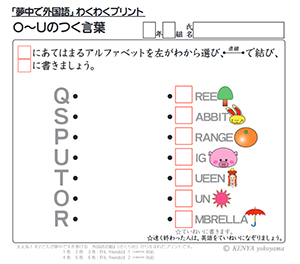

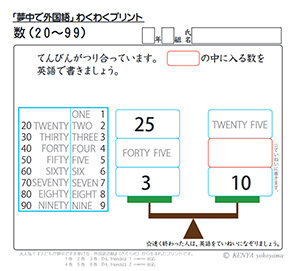

英語のわくわくプリントの新作がさくら社のhpにアップされました。

英語のわくわくプリントの新作がさくら社のhpにアップされました。

なんとなく、楽し気なプリントです。

今回のは頭文字を見つけ出すクイズです。

「うさぎはラビットだから、らりるれろで、Rかな?」

なんて、勘を働かせてくれたらうれしいですね。

今回新しくアップされたのは2枚です。

関心のある先生は、<こちら>からダウンロードして御活用下さい。

このわくわくプリントが生まれた基は、子供達に大人気の『子どもが夢中で手を挙げる 外国語活動』のソフトです。

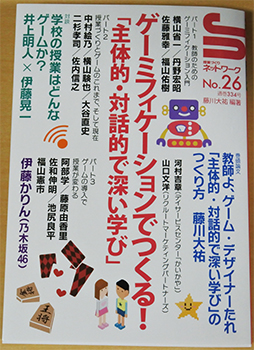

先日発売された『授業づくりネットワーク』(No.26)に「算数・英語、学習ゲームを超える学習ソフトの授業入門」を書きましたが、子供達が夢中になってしまう新感覚の授業が、このソフトを使ってできます。

先日発売された『授業づくりネットワーク』(No.26)に「算数・英語、学習ゲームを超える学習ソフトの授業入門」を書きましたが、子供達が夢中になってしまう新感覚の授業が、このソフトを使ってできます。

関心のある先生、ぜひ、ネットワークの私の稿をお読みになって下さい。

楽しいですよ。

『子どもが夢中で手を挙げる外国語活動』は↓のようになっています。

『Hi, friends!1』対応 1巻 2巻 3巻

『Hi, friends!2』対応 4巻 5巻 6巻

英語の授業が楽しくなりますね。

--

関連記事:

丸岡先生が千葉大付属小学校の公開研究会に参加しているというので、夕飯を一緒に食べました。

稲毛にある喫茶店で、食事をしながら約2時間半、ずっと道徳の話をしていました。

道徳の話ばかりで、こんなにも話しするとは思ってもいませんでした。

最終的に話題になったのは、なぜ道徳を教えるかです。

道徳の涵養が進み、「悪いことはしたくない」「正しい道を歩みたい」という子をどんどん増やすことです。

授業の展開が良いとか悪いとかありますが、「道徳読み」をしている限り大きな踏み外しはありません。

それ以上に、「道徳読み」は指導要領に新しく出てきた「涵養」が進むので、3年5年と積み重なったときの子ども達の心の強さが楽しみになります。

それ以上に、「道徳読み」は指導要領に新しく出てきた「涵養」が進むので、3年5年と積み重なったときの子ども達の心の強さが楽しみになります。

丸岡先生と固い握手をして別れました。

この先、丸岡先生とは会うたびに道徳の話をすることになります。

まさに、同志です。

「道徳読み」の授業をどんどん進める先生方が続々と現れています。

その先生方も皆さん同志です。

いつか、どこぞのお店で道徳談義をすることになると思っています。

未来が見えてくるので、実に楽しいです。

--

関連記事:

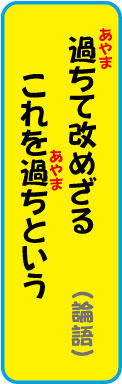

自分がミスをしたときに、それを有耶無耶にしてしまいがちです。

自分がミスをしたときに、それを有耶無耶にしてしまいがちです。

これを何というか、皆さんはご存じですよね。

論語で言うところの「過ちて改めざる これを過ちという」ですね。

誰に強制されるでなく、偉い人に諭されるでもなく、ただただ自分で心が改まるようになりたいものです。

また、一方で、

これを知る者は、これを好む者に如(しか)ず。

これを好む者は、これを楽しむ者にに如ず。 (論語)

道徳をこのように思えたら、これもまた良い気分です。

--

--

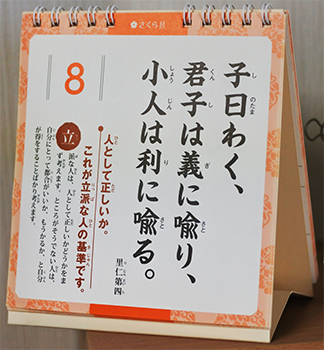

教室の先生の机の上に『日めくり 教室論語』を置いてほしいですね。

良い道徳が子供達に涵養されてきます。

--

関連記事:

悲しいお知らせです。

悲しいお知らせです。

佐々木正美先生が、昨日亡くなられました。

謹んで御冥福をお祈り申し上げます。

2011年の5月。

この2冊の本をさくら社から出させていただきました。

佐々木先生のお導きも素晴らしいのですが、それ以上に、先生のお人柄がたくさんの方々に届くようにと、自叙伝を出版しました。

発売されてすぐに読みました。

当時、書き込んだラインが今も本の中に残っています。

◆「ただ一生懸命やればいいというものではなくて、何をするかが大切なのだよ」と実に穏やかにおっしゃった臺弘先生の声が、心に響いたまま、今も残っている。(『私の半生』p22)

◆困ったこだわりなどの行動をなくさせようとするやり方ではなく、本当に意味のある好ましい概念や行動を教えてやることが、自閉症の人々との共生には重要であることを、私は多くのお母さんから教えられてきた。(『私の仕事』p87)

今、読み返しても胸が熱くなってきます。

人としての生き方を教えて下さっていると痛感します。

もっとも心を打たれたのは、どちらの本にも書いてあるこの言葉です。

この本を 妻 洋子に捧げます。 佐々木正美

本を開くとすぐにこのように記されています。

人生を教えてくれている本なのだとつくづく思います。

それにしても、悲しいですね。

素晴らしい先生です。もっともっとも人々に語っていただきたかったですね。

でも、もう、かないませんね。

心より御冥福をお祈り申し上げます。

--

関連記事:

埼玉の本庄早稲田で開催されたセミナー。

事務局の岩村考治先生とあれこれ話しました。

やる気のある先生で、妙に面白味もあります。

面白味というのは、262の法則を研究しているのです。

なんとはなく、「262の法則研究家」です。

262の法則というのは、ビジネス書や学級経営書でたまに見かける人のあり方の法則のようなものです。

2割の人は優秀で、6割が普通で、2割がダメ。

そんな風になるのが、普通ですよ、という法則です。

教育書では、子供達の状態が262の法則のようになるので、Aというプランを立てようとか、Bプランもいいですと記されていきます。

読んでいると、その気になるのですが、どうにも法則に従順な思考です。

法則からスタートする思考とも言えますが、私から見ると、法則のしもべになっている思考です。

教えることを仕事としていたら、普通の先生は262になると考えるようにすれば、この法則も生きてくると感じます。

普通が262なら、最初から352になるようにするぜ!とか、ちょいと気合いが入っているので、今度は541にしてみせるぜ!なんて考えるのがその道の人という気がします。

要するに、262を実力を測る一つの尺度としてとらえるのです。

すると、子供に向かう姿勢がグンと変わってくるというものです。

全員参加の授業というのも、この数値に直すと、550とか、820とか、3つ目の数が0になるタイプの授業と捉えることができます。

こういう見方もできるので、262は一つの尺度として見ていくのは、なかなかナイスな考え方です。

思い出すのは、若い頃の私です。

私の用いていた尺度は、林家三平師匠の言っていた「楽屋に笑いバロメーターがある」というネタです。

これをもじって、「正面黒板の裏に、笑いのバロメータがある」と考え、その針が半分を切ると、給料どろぼうをしていると決めていました。

ですので、年中、笑わせる工夫をしていました。

それが板についてしまったのでしょうか、セミナーもごく自然に笑いを取るようになっています。

新庄早稲田の講座でも、「今年、一番笑った」と言っていた先生もいました。

岩村先生は、笑いのバローメーターより、もっとセンスの良い262をバロメーターに置いて研究をしているのです。

だからか、話をしていても、この先生ちょっと良いなぁという感触を得ています。

--

関連記事:

「道徳読み」は評判が良いですね。

大阪の野口塾の会場では、篠塚先生が次のように話してくれました。

◎子供達が真剣に道徳の読み物資料を読むようになった。

また、次のようにも言っていました。

◎とっつきやすい。

◎実践しやすい。

篠塚先生は、丸岡先生からレクチャーを受けて実践をはじめた先生です。

私からの直接のレクチャーではなく、私から話を聞いた丸岡先生からの話です。

いわば、「又聞き」です。

それでも、道徳の授業を「道徳読み」でやってみたくなり、実際にやってみたら、上のような状態になりました。

たぶん、篠塚先生も道徳でお困りの若い先生に「道徳読み」を伝えてくれると思います。

篠塚先生に教わった先生が「道徳読み」で道徳の授業を充実して行えたら、

「道徳読み」は基本的なことが伝われば、実践したくなる授業と言えますね。

講座でも、「道徳読み」の話をしました。

先生方は大変喜んでくださいました。

講座後、自席に向かうと、近くに座っていた教頭先生から声をかけられました。

講座後、自席に向かうと、近くに座っていた教頭先生から声をかけられました。

若い先生にも伝えたいとのことです。

嬉しいですね。

きっと、道徳の授業をしっかりできる立派な先生になってもらいたいと願っているだろうと思います。

「道徳読み」はその願いにフィットしてくれました。

『日めくり 教室論語』も講座で紹介しました。

教室の先生の机の上に、ぜひ置いてください。

じんわりと道徳が教室に広がります。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)