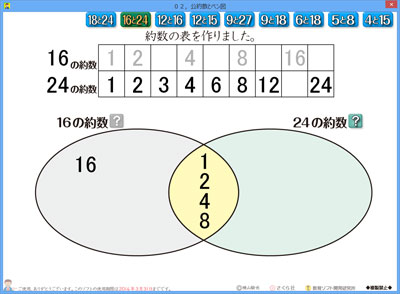

倍数の方で,すでにベン図のソフトを見ていたら,どうなるかはすぐにピンと来ると思います。

そうして,24の方の[?]をクリックしたら,「思った通り!」と感じるでしょうね。

倍数とベン図の時と同様,こちらにも9例の組み合わせがセットされています。

そのどれにも,「公約数」と「最大公約数」と用語を学ぶように作られています。

ですので,6つめ,7つめと見ていく内に,共通しているところを「公約数」といい,一番大きい公約数を「最大公約数」ということが,頭にしっかり入ってきます。途中から,ノートに用語を書かせるということもできますね。

楽しんでいるうちに,用語も学べるなんて,最高ですね。

--

DVDブックの『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』を使って,藤本先生が授業をされました。「倍数と約数」の単元です。

そうしたら,日ごろ手を挙げない子も熱中して答えていたそうです。これって,奇跡ですよね!

藤本先生曰く。

それだけ、「きまりを見つける学習は、楽しい。意欲的になる」ということでしょう。

私もそう思います。

きまりを見つけるのは,本能的な頭の働きです。うまくきまりが見つかるとスッキリします。

そのすっきり感が,また,続けて勉強したい気持ちを高めるのだと思っています。

ソフトを使って,この「すっきり感」を子ども達に味合わせて欲しいと願います。

このブログを開設してから,3年近くの年月が経ちました。いま,ブログを作るに当たり,ページ数を見たら前回がちょうど900ページ目でした。ですので,今日は901ページ目となります。まあ,よく書いてきたと思います。年が変わる頃がちょうど1000ページ目になりそうです。ちょとっと,めでたい気持ちになりました。

このブログを開設してから,3年近くの年月が経ちました。いま,ブログを作るに当たり,ページ数を見たら前回がちょうど900ページ目でした。ですので,今日は901ページ目となります。まあ,よく書いてきたと思います。年が変わる頃がちょうど1000ページ目になりそうです。ちょとっと,めでたい気持ちになりました。

--

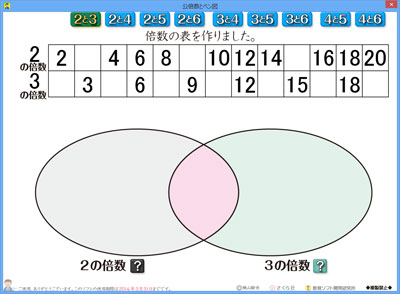

今日は,5年生の倍数とベン図のソフトです。

ベン図が教科書に出てくるようになり,本当に良かったと思っています。

算数で正確にベン図を作るとなると,これはなかなか難しいものがあります。

たとえば,右の場合ですと,倍数が分かっていないとなりません。その上に,ベン図の意味を理解します。

ハードルが2つ重なっている感じです。

でも,大丈夫です。ベン図事例が9つも収録されているのです。6つめ,7つめ当たりから,先生,分かるよ!となる子が続出するように思えています。

そうなるには,先生はあまり解説をしないことがポイントとなります。

子ども達にベン図のきまりを気付かせること,これが重要なのです。

今,「2と3」が出ています。

下の方にある[?]ボタンを見ながら,これをクリックすると一体どうなるのか,そういう予想をさせます。

予想は大ハズレでもOKです。

クリックしてみてから,「へー」と思う程度で十分です。

好きな組み合わせに進み,[?]をクリックしたらどうなるか,予想をさせます。

さっきより,「もしかしたら」と思えるようになっています。

でも,大ハズレでOKです。

これを繰り返している内に,しっかりと正答できるようになってきます。

◎上にだけある数字は左に集まる。

◎上下に数字が出ているのは,中央に集まる。

◎下にだけある数字は右に集まる。

こういう単純なきまりなので,5年生なら気がつくのが普通です。

それからが,先生の腕の見せ所ですね。

どんなきまりなのか,説明してもらうのです。

その時に,「倍数」という言葉を使うように促すなど,算数的な方向へ導いていきます。

--

このソフト,実際に自分でやってみて,とあることに非常に感動しました。

それは,「2と4」「3と6」などの組み合わせは,右側に数字が来ないのです。

それは当たり前なことなのですが,実際にそういう風に動くと,改めて,「おお,そうか!」と感動しました。

算数には,感動がとっても大切なので,ソフトで感動できた自分が嬉しくなりました。

--

なんだか,良いソフトを作ったなと感心しています。

このソフトを作るきっかけを作ってくれたのは,私の親友,藤本先生です。ありがたいです。

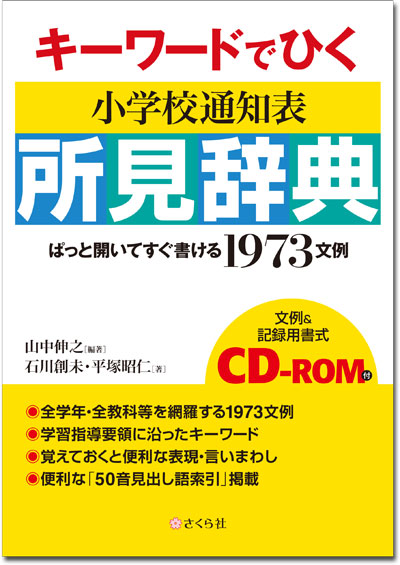

親友の山中伸之先生編著のこの本,アマゾンで715位になっていました。人文・思想ジャンルでは96位です。100位以内にランクインです!

親友の山中伸之先生編著のこの本,アマゾンで715位になっていました。人文・思想ジャンルでは96位です。100位以内にランクインです!

100位以内に入っていた日数は,通算26日と記されていました。

驚きです。

所見の本ですから,それも小学校の所見の本ですから,読者は小学校の先生しかいません。

それなのに,このランキングです。

とても,ビックリしています。

そんなことをフェイスブックにちょこっと書いたら,城ヶ崎先生が,二期制の学校はこれから所見が始まると書き込んでくれました。

そういうことなのかと,納得しました。

通知表が迫ってくることもそうですが,きっと,購入された先生が知り合いの先生にお話しくださっているのだろうなと思います。

◎所見としてすぐに使えるけど,それ以上の価値のある本ですよ。

◎読んでいるうちに,授業の役に立つんだよ。

◎あの子も,こういう目で見て上げられるようにしたいと思ったよ。

所見以上の何かが得られる本であることが,何とはなく口コミで伝わっているのだろうなと思っています。

山中伸之先生は,本当にすごい先生です。

2の3倍の2倍は,ようするにこういうことだよ!という意味を理解することを狙ったソフトです。

[?]をクリックすると,順次図などが出てきます。

そうして,「関係図(つながり図)」へと進んでいきます。

意味が分かったら,[2]へ進みます。

こちらは,トックンです。

2×(3×2)とやっても答えが出ることを,スピード感を持って体験していきます。

こういう算数体験をした子は,これに文章が乗っかった問題をみても,「ああ,そういうことね」と,スッキリ分かるのではないかと思っています。

このソフトの場合,ほんの5分程度見るだけでも,「何倍の何倍」の強力なウォーミングアップになるので,ちょこっとでも見ておくといいでしょうね。

学校でなくても,御家庭で見るだけでも,かなりの底力が付くと思います。

自分のお子さんに算数ソフトを使わせている先生もいらっしゃいますので,やる気のあるお母様なら,お子さんがかなりパワフルになるのではないかと思っています。

--

東京に用事があり,道中,木簡の本を読みました。

東京に用事があり,道中,木簡の本を読みました。

『飛鳥の木簡』です。

この本にも,自分の知りたいことは載っていないことはよく分かっていたのですが,『木簡から古代が見える』でも,グイッと来る嬉しいニュースがあったので,それなりに,楽しみながら読みました。

そうしたら,出てきました!

木簡の定木の記事が出ていたのです。

木に印が刻まれていて,それは紙に罫線を引くための印だとわかったのです。

この本には,定木と記されていますが,木に刻まれた印で寸法をとっていたという物差しの用途に使っていた木簡です。

現存する物差しの最古と言えば,滋賀県の円城寺尺です。

この物差しは,今の竹尺に近いつくりで,一定の間隔に印を付けた汎用型物差しですが,木簡の印は,規定の寸法線を引く専用の特殊物差しです。

その最も古いのが,飛鳥時代の木簡と分かったのです。

私にとっては,嬉しいニュースでした。

帰り際,別の出版社の社長さんと会食。

なんだか,楽しかったです。

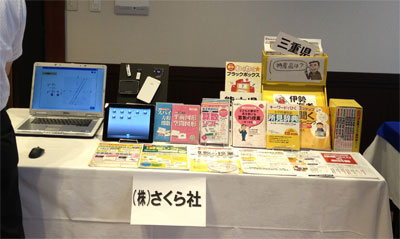

展示会でブースを出しました。

展示会でブースを出しました。

毎年,この展示会に参加しているのですが,今年はにぎやかに,『みんな夢中になる「わくわく☆ブラックボックス」』を展示しました。

やっぱり面白いので,関心を持って見てくださる方がたくさんいました。

今回は,ipadも展示しました。

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』全30巻をipadやiPhoneで使える日がもうすぐやってくる予告として,展示しました。

また,その新しい形を御提案したら,これもまた高い関心を持ってくださる方が続々と続き,時代の流れへの関心の高さを感じました。

こういう場の前後に,打ち合わせを続けるようにしているのですが,今回は,これまたビックリするような企画の話しが出て,大盛り上がりしました。半年か1年,2年後には,今回話し合われたようなことを1つ2つと発表できるようになっていると思います。

お付き合いしている方々との交流を大切にしていくことが,何より大事なことと感じます。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)