関大初等部6年生の活動が,「『あさチャン』という情報番組の中でアクティブラーニングの例として紹介されていました。」と浅村先生から教えていただきました。

関大初等部6年生の活動が,「『あさチャン』という情報番組の中でアクティブラーニングの例として紹介されていました。」と浅村先生から教えていただきました。

昨日の夕方,「テレビに・・・」と聞いていたので,楽しみにしていたのですが,「今朝」とは思ってもいませんでした。

見ることができませんでした。

でも,放送されたのですから,うれしいです。

--

フェイスブックに「日本基礎学習ゲーム研究会」のグループを作りました。

設立して25年ぐらいになるのでしょうか。

若い頃頑張って取り組んでいたことが,今の算数ソフトにつながっています。

FBにグループを作ることで,個人的に歴史がつながった感じがしています。

機関誌は山本幹雄先生が発行してくれているメルマガ「ぼうけん」です。

フェイスブックのグループに参加してみたい方,いらっしゃいましたら,お申し出下さい。

今,算数ソフトを海外に広めて下さる方々と一緒に,あれこれ地道な活動を続けています。

今,算数ソフトを海外に広めて下さる方々と一緒に,あれこれ地道な活動を続けています。

そんな皆さんといっしょに,算数ソフトのみならず,日本の教育を海外に伝えられたらと願っています。

「日本基礎学習ゲーム研究会」もその応援ができたらと思っています。

--

関連記事:

『ナマステ! 会いたい友だちと――友情は国境を越える』の著者である関西大学初等部6年生の取り組みが『AERA』(2月1日号)の特集として取り上げられました。

『ナマステ! 会いたい友だちと――友情は国境を越える』の著者である関西大学初等部6年生の取り組みが『AERA』(2月1日号)の特集として取り上げられました。

AERAの特集は,「大学入試改革とアクティブラーニング」です。

小学校2校,中学校2校の取り組みが紹介されていました。

最初に紹介されていたは,甲斐崎先生の実践でした。記事の途中に「甲斐崎先生」と出ていて,びっくりしました。

甲斐崎先生は,『教師教育』に御執筆下さった先生だからです。

お名前を読んですぐに,写真を改めて見たら,甲斐崎先生が写っていました。 良い感じでした。

良い感じでした。

その次が,関西大学初等部6年生の活動です。

8枚もの写真と記事でこちらも「いいねぇ」とグイッと来ました。

三宅先生がどこかに写っているかなと思いましたが,見つかりませんでした。

本のことは「ちゃんと書店で買える本だ」とびっくりした様子で記されていました。

夕方,テレビでも紹介されるという連絡が入りました。

さすが,関西大学初等部です。

テレビも楽しみです。

後日,紹介します。

--

3月にケニヤに行きます。

ミーティングが始まる前に,狂犬病の予防接種をした方がいいと,アドバイスをいただきました。

A型肝炎2回目と破傷風3回目も残っています。

海外はなかなか手強いです。

--

関連記事:

野口塾in木更津。

野口塾in木更津。

野口先生の発問の多くに正答できない一日でした。

「冴えないなぁ」と思った次第です。

主たる原因は,教材文の読み込み不足です。丹念に読まないとダメですね。

野口先生の修養講座では,「お手本」というお言葉に感動しました。12月の愛媛でも伺ったのですが,何度聞いても良いです。

そうあるべきです。自分も頑張ろうと思います。

山中先生の語りは,極上!

山中先生の語りは,極上!

PCの調子が悪く,いつもの映像が出てきません。

ですので,マイク一つで語り始めました。

それが,実に聞かせます!

山中先生は「準備がいらないので簡単にできる」と言っていました。

でも,この技は高度です。心構えも高めにセットする必要があるので,大いに勉強になります。

素晴らしいのは,語る内容をたくさん持っていると,子供達が空気に飲まれ発言できずにいるときでも,それをホワンと和らげ,発言できるように変容できることです。

そう言う話をたくさん知っていたら,暖かい良い先生になれますね。

まだ,山中先生の語りを聞いたことがない先生,ぜひ,一度聞いてみて下さい。

横田先生の説明文の指導。

横田先生の説明文の指導。

さすがに教科書の執筆をしている先生です。

見えにくい説明文の構造を,子供達にわかりやすいフレームにしていました。

1つの段落に汽車と車掌車が入り込む所,見事でした。

来月,横田先生は自校で研究授業をするそうです。

横田先生は校長先生です。校長先生の研究授業は滅多に見ることができません。その前向きな姿勢に感銘を受けています。

参観させていただこうと思っています。

この日の会場は若い先生がたくさん参加していました。

この日の会場は若い先生がたくさん参加していました。

やる気があって,良いです。

発問を受けての挙手場面。皆さんの手がどう上がるか気になるので,周囲に目をやります。

すると,すぐ斜め後ろに姿勢のすこぶる良い先生が座っていました。

大野聡美先生です。

凛とした姿勢はスッと目に飛び込んできます。

それだけで良い気分になります。

最終講座の頃には,大野先生の同僚の先生と思われるお二人の先生も,とても良い姿勢で座っていました。

大野先生の感化力に,ありがたい気持ちになりました。

私も大野先生のようにありたいと思いました。

--

懇親会で,辻先生から千葉で開催している「チーム算数」に参加したいとの申し込みがありました。

チーム算数は,ベースに人格形成を置いているので,主に考え方や修養的な話が多くなります。

ですので,若い先生には少々わかりにくいかもしれません。

お試しで参加して,「面白いな」と思ったら,続けて参加するというぐらいの気持ちで,ご参加下さい。

ということで,当面の「チーム算数」は,城ヶ崎先生,佐々木先生,藪田先生,辻先生,私の5人のメンバーになりました。

次回のチーム算数は30日(土)です。午後2時から。場所はいつものジョナサン。

私からは,12月のSG会で私が発表したレポートの話をします。

それと,愛媛と横浜で授業させていただいた,「直球道徳(小さな道徳)」を少し話します。

「直球道徳(小さな道徳)」の基本は事前学習法です。

簡潔明瞭な道徳です。それでいてなかなか面白く,奥も深いです。

--

関連記事:

土曜日はSG会でした。

土曜日はSG会でした。

課題図書は『続ける力』。

選者は明石先生です。

なかなか良い本が提案されるので,次第に「素直に学ぼう」という気持ちで読むようになります。

おかげで,狭い見識が一層狭くなっていくのを防止することができています。

この日の懇親会で,中学の在原先生が「卒業式に向けて,どう指導したらいいか」というような質問をしていました。

これは実に良い流れだと思いました。

「教わりたい」と思っている人に話をすると,話した内容を超えるように吸収してくれるからです。

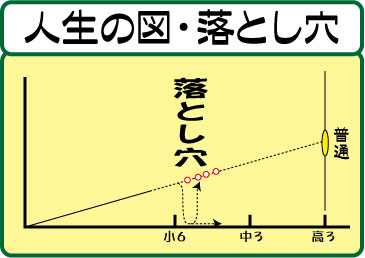

「人生の図」を少しだけ書きました。

「この先,気になりますか」と問うと,「知りたい」となります。

そこで続きを書いて話しました。

詳しいことは,またの折りに書きたいと思いますが,在原先生はワイワイガヤガヤの懇親会なのに,かなりジーンと来て,卒業式に向けてのあり方が見えてきていました。

そうそう,この日は,もう一つ大切なことを話しました。

「理念・訓の図」です。

組織をどう把握するか,という図でもあります。

日本における組織の基本は「家」です。

この話も学級経営上重要なところなので,またの折りに書いていきたいと思います。

--

関連記事:

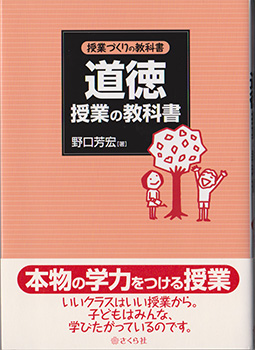

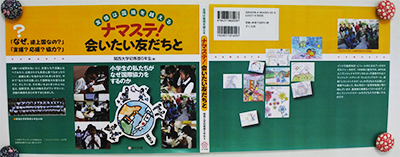

『ナマステ! 会いたい友だちと――友情は国境を越える』(関西大学初等部6年生著)

発売日は「2月10日」。

発売前ですが,予約注文できます!

私も早速予約しました。

関西大学初等部の公開研究会(2月6日)では,先行販売されます。

参加される先生,会場でも購入できます。

私は,会場でも購入予定です!

この本,私がキャッチした範囲でも,すでに取材が3社~4社ほど入っているとのことです。

詳しいことは,追々,紹介していきますが,マスコミが記事にしたいと思うほどの取り組みを6年生の子がしたのです。

小学校の総合の時間で,「子供達はここまでやれる!」というところを,ぜひ読んでいただけたらと思います。

--

公開日,私も授業を参観します。

偶然,知り合いの先生も参観されるので,「それならお昼を御一緒に!」となりました。

そうしたら,一緒に食べる人がグイッと増えて10人ほどになりました。

参加した授業について,一人一人がスピーチをしたら,ミニセミナーになりますね。

せっかく学ぶのですから,そんな風になってくれたら,ありがたいなと思います。

--

写真は表紙カバーです。

さくら社のホワイトボードに磁石で貼って,パチリとしました。

表紙の解説も,これから少しずつ書いていきます。

良い本です!!

--

関連記事:

25年ぶりでしょうか。

新潟の大田先生と再会しました。

大田先生は,今や校長先生です。

話を聞けば,40代前半で教頭となり,50代前半で校長職です。

今は2校目だそうで,あれこれ重責を担っています。

歓談したのは,いつもの中華屋です。

昔話に花が咲きました。

分析批評で有名な新潟の大森先生は,今,大学の先生をされていているそうです。

学級作りの名手・橋本先生も大学の先生だそうです。

若い頃,熱血ティーチャーだった人たちが,今も大活躍をされています。

こういうの,良いですよね。

私がアフリカの教育に関心を持っているので,そんな話もさせていただきました。

そうしたら,大田校長も文科省のお仕事でフランスとタイに教育視察されたそうです。

こういう話も楽しいです。

別れ時が近づいた頃,私が卒業式練習などに呼ばれる事があることを話しました。

別れ時が近づいた頃,私が卒業式練習などに呼ばれる事があることを話しました。

その中で「人生の図」を書いて授業をしていることを話しました。

今回は,特に「落とし穴」をしました。

人よりできるところが多い人は,知らず知らず驕る心が芽生え,次第に高慢になっていきます。

当然のように,他の人を見下すようになります。

一番大事な人格が歪みはじめます。

これが,「落とし穴」なのです。

そこから,怠け癖が身につくと学力は停滞します。

不良に走ると,その道へと落ちていきます。

人を見下す心は,ウサギとカメの「ウサギの心」になるわけです。

志に通じる「やり遂げる心」をもむしばみます

落とし穴に落ちるのは自然の流れです。

落ちてもそこは居心地が悪いので,普通は自然と反省し,戻ってきます。

でも,落とし穴に落ちた自分を,人のせいにする人はそのまま低きを歩みます。

まずかったなぁと反省できる人は,再びよみがえり前進し始めます。

そうして,その後,先生の立ち位置を話します。

落とし穴に落ちても大丈夫です。

先生達はいつでもここで,キミが戻ってくるのを待っています。

と,こんなこととを付け加えて,おしまいになります。

また,大田先生とお話をしたいですね。

その時は,もっと時間をたっぷり取って,人も集めて,ワイワイ話したいです。

「朋(とも)あり遠方より来たる」の心境です。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)