懐かしい写真が出てきました。

懐かしい写真が出てきました。

この写真,撮影したのは1999年の末頃のようです。

当時のデジカメでの撮影でしたので,写真のサイズはとても小さいです。

640×480です。

今の時代から見ると,このサイズでは・・・,と思ってしまいますね。

この掲示物ですが,扇形を円錐状に丸めるとどうなるかを子供たちに見せたいと思って,子供たちと作りました。

展開図と立体の関係を視覚的に感じ取ってもらおうと思ったのです。

扇形の中心角は10度~350度まで。

中心角の大きさは10度ずつ違っています。

それを丸めて台紙に貼っていくわけです。

完成した物を中心角の小さい順にずらっと並べると,「ああ,そうか」と気がつくことが出てきます。

中心角が小さいと背が高く,中心角が大きいと背が低い円柱になります。

こういうことは,展開図を見ているだけではなかなか感じ取れません。

いくつかの中心角の場合を作って見て,初めて納得感が高まります。

たくさんの事例を一挙に見せる。

これが,誰が見ても,「そうか!」とわかるための一つの方法なのです。

この考え方があったので,算数ソフトはクリックするといろいろな事例が続々と出てくる作りにしています。

--

関連記事:

パソコン用のバッグが出てきたので,中を見てみたら,なんとNECのノートパソコンが入っていました。

パソコン用のバッグが出てきたので,中を見てみたら,なんとNECのノートパソコンが入っていました。

コードを接続して起動してみたら,これがきっちり動きます。

「win98」です!

このロゴ,懐かしいですね。

画面の左上には販売元NECと出ています。

15年ほど前の画面ですので,「そうだった」と,感動しました。

デスクトップにはアイコンがずらっと並んでいました。

整理整頓ができないのは,この頃から変わっていません。

そこに,ぐぐっと来るアイコンがありました。

これは,ディレクター8.5のアイコンです。

まだ,マクロメディアが開発元だったころのアイコンです。

「日本語版」という文字にも,時代を感じます。

このディレクター,早速起動してみました。

いい感じで開いたのですが,画面が小さすぎ,これでは作業が厳しいです。

それでも,ループが効くかどうか試してみたくなり,「go the frame」と入力しました。

すると,スコアのその位置でゲージがきちんと止まりました。

終了するときの画面にも,感動です。

4番目に「MS-DOS モード」と選択肢があります。

4番目に「MS-DOS モード」と選択肢があります。

DOSで再起動をすることがこの当時はあったのです。

DOS上で動くソフトがまだまだ残っていたからです。

懐かしくってちょっといい気分になり,画面を記念撮影しました。

--

関連記事:

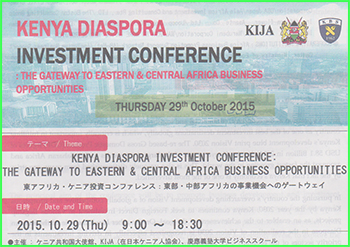

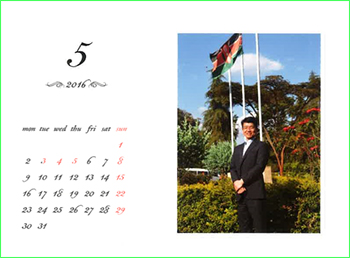

ケニヤでビジネス。

ケニヤでビジネス。

それを考えている人向けに,慶応大学で「ケニアビジネスコンファレンス」が開催されました。

365日,仕事をしていますが,意図しない限り,ケニヤでビジネスを考えている方と出会うことありません。

珍しい企画でしたので,最初から最後までしっかり参加してきました。

会場が実にすばらしかったです。

慶應義塾大学日吉キャンパス協生館にある「藤原洋記念ホール」です。

二階席まである落ち着いたすてきなホールでした。

会場の前の方には,ケニヤの方々が座っています。

私はその後ろあたりに座っていたので,見える光景は異国です。

会は定刻9時を少し遅れて,スタートしました。

驚いたのは司会のスピーチ。いきなり英語です。

どこかで日本語に変わるだろうと思っていたら,どうしてどうして,最後まで英語でした。

続く,登壇者も,皆さん英語です。

それが,9時~12時40分まで,休みなしのぶっ通しで続きました。

進行表にも途中休憩が記されていなかったのですが,5分ぐらいはどこかで休みを取るだろうと思っていました。

ところが,ノンストップです。これ,ケニヤの交差点(ロータリー式)と似ています。

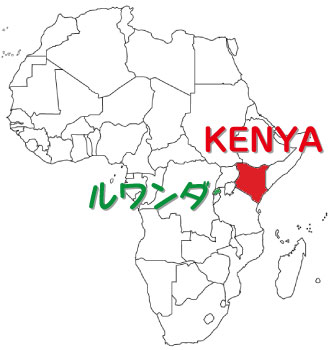

ふっと,ケニヤやルワンダの小学校の時間割を思い出しました。

多くは1時間=35分間の授業です。

珍しいのは,行間休み前に3時間ぶっ通し,業間から昼までも3時間ぶっ通し・・・。

こんな具合に授業が進むので,日本の1時間毎に休み時間があるスタイルに慣れている私は,驚きました。

こんなぶっ通し授業を小学校から体験しているから,こういうスケジュールになっていくのかもしれません。

ぶっ通しですから,話のボリュームは大きいです。

たっぷりと話を聞きました。しかし,ほとんど記憶に残っていません。

なぜなら,全部英語だったからです。

それでも,わずかに耳から脳に入る単語と,スクリーンを通して目から脳に届く英語から,こんなことかなと推察しつつ話を聞いていました。

ありがたかったのは午後の一コマの分科会。

たまたま日本語での発表でした。

おかげでいろいろとメモすることができ,いい情報を得ることができました。

一日,英語漬けで話を聞きました。

ケニヤはこれから大きく発展をしていくことが具体的に伝わりました。

さくら社のケニヤビジネスは,ケニヤの発展という大きな流れの中に入り込むので,ますます頑張ろうと思った次第です。

最後に交流会がありました。

そこで出会ったケニヤの青年が,日本語でメールを送ってもいいかと言うのです。

こういう場にくる青年は,みんな地元か先進国の大学を出ています。

また,目的意識を持って日本に来ています。私も好意的な気持ちになります。

どうも,日本語の練習をしたがっている様子だったので,どうぞと答えました。

そうしたら,とても喜んで,友達に話しかけていました。

その日の夜,早速,青年からメールが来たので,わかりやすい日本語で返信しました。

その流れで,LinkedInというビジネス専用のSNSを知り,ものは試しで登録しました。

なんと,英語の竹村先生を発見しました。

世界に出るアクティブな先生は,SNSも違うなぁと思った次第です。

すぐに,友達申請しました。

--

関連記事:

神戸で開催された野口塾の懇親会。

神戸で開催された野口塾の懇親会。

会場の隣の場が,翌日開催される授業づくりネットワークの前夜祭の皆さんでした。

そんなことで,石川晋先生も交えて記念撮影をしました。

写真は,一番右側から,野口先生,西村先生,石川先生,私,関田先生です。

この写真,西村先生のスマホでの撮影です。

後で送ってもらうようお願いをしました。

メールでハイって届くと思っていたら,郵送で届きました。

しかも,CDに焼いてあるのみならず,プリント印刷までしてある写真まで入っていました。

CDの中を開くと,そこには,学習会の通信も一緒に入っていました。

こういう送り方をする先生ですから,学校でもさぞかしいい仕事をしているのだろうと思います。

すてきな若者と出会えました。

--

関連記事:

ルワンダの算数。

かけ算九九は3学年にまたがっています。

1年生:2の段

2年生:2~6の段

3年生:7~9の段

日本ではかけ算九九といえば,「にイチがニ」「にニンがシ」・・・・と簡略した言い回しで暗記していきます。

この簡略した言い回しの歴史は古く,万葉集にすでに登場しています。

覚えやすく工夫するのは日本の伝統といえます。

簡略して暗記する方法のある日本でも,かけ算九九の暗記はなかなか大変です。

そういう簡略方法がルワンダにもあるのかどうか,気になりました。

そこで,ルワンダで友達になった浅野青年と佐藤青年に問い合わせました。

二人ともルワンダの小学校の先生に聞いてくれました。

しかも,特急で!

なんとパワフルな青年なんだ!と,知り合えたことをありがたく思いました。

メールを読むと,二人とも,「そのまま覚える」という内容でした。

そのままというは,「に かける いち は に」「に かける に は よん」・・・という具合に覚えるということです。

ルワンダでは,2年生まではルワンダ語で勉強します。

ですので,かけ算九九も最初はルワンダ語で学びます。

その発音は,かなり大変です。

「2×1=2」の場合、

Kabiri(カビリ,2) Gukuba(グクバ,×) Rimwe(リムウェ,1) Bingana(ビンガナ,=) Kabiri(カビリ,2)

と発音します。

「にいちがに」の5音ですませる日本とくべると,非常に長い音数となります。

この長さで2×9まで暗記します。

音数だけでも大変なのですが,もっと大変なことが待ち受けています。

3年生4年生にもなると英語で勉強します。

なので英語でもかけ算九九を学ぶのです。

なんというか,覚えられないように仕組まれていると感じられてきます。

これが続いてはいけません。

何しろ,かけ算九九が暗記できないと算数は壊滅するからです。

落語していくのは,目に見えています。

工夫が伝統の日本で生まれ育った私ですので,ルワンダの九九を何とかしたいと思います。

来年の早い時期に,ルワンダの子がかけ算九九を覚えやすくなるソフトを開発して,浅野青年や佐藤青年に使ってもらえたらと思っています。

青年たちと「ルワンダ九九支援活動」ができたらいいなと思っています。

きっと,「九九が覚えられなかったのは昔の話だよ」という時代がルワンダにもやってきます!

--

関連記事:

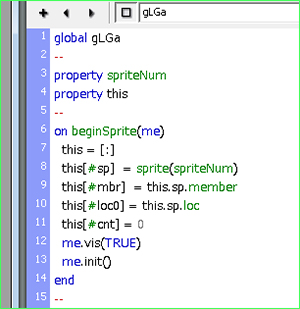

昨日,今日と,3本のソフトを作りました。

昨日,今日と,3本のソフトを作りました。

このソフトから,プログラムの書き方を大幅に変えました。

これまでは,何でもかんでもglobal宣言とproperty宣言でぐいぐいと書いていました。

慣れているので,この方法で何の問題もありません。

ただ,かなりたくさん書き込む方法なので,時間が食われます。

これを this = [:] で書き始める方法に改めたのです。

また,sprite や member のネームを使って書く方法も使うようにしました。

これがかなりいけます。

まだ,この書き方に慣れていないのですが,書き込み量が少ないので,どんな命令を書いているのがわかりやすいです。

慣れて来たら,かなり速くなりそうと感じています。

ソフトはディレクターで開発しています。

そのディレクター。

10年以上前でしたら,ゲーム開発の代表的なソフトでした。

しかし,フラッシュの登場で,どんどんフラッシュへと鞍替えがすすみ,ディレクターを使う人は激減しました。

使い手が少なくなったためか,バージョンアップがほとんどありません。

最新(といっても3年ぐらい前か)のは,ver12です。

でも,12は作業中に落ちやすいので,使っていません。

それ以前の11.5で作業をしています。

そんなことで,もうディレクターには先がないなと思っていました。

ところが,パワーの弱いタブレットなどの普及で,再びディレクターに光が当たっているそうです。

ありがたいです。

願うことは,ディレクターのバージョンアップです。

掃き出しが増えてくれれば,おもしろいことがあれこれできるようになります。

そんなことを楽しみに,今日もいい感じでソフト開発をしていました。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)