話しを聞く子,話が聞ける子に育てたい!

話しを聞く子,話が聞ける子に育てたい!

そう思ったら,断然,この『3ステップ「聞く」トレーニング 自立と社会性を育む特別支援教育』をお勧めします!

クラスの中には,話を聞いていない子がいますよね。でも,当人は聞いていると思っています。

このズレ,ここを「どう話すか」と即行でのアイデアは先生方もあれこれたくさんお持ちだと思います。

この『3ステップ「聞く」トレーニング』には,このズレを根本から直そうする取り組みが書かれているのです。話しを聞く子に育てていくトレーニングが記されているのです。

読んでなるほどです。

ステップ通りに学んだ子の成績が見違えるほどあがったり,人間関係がよくなったり,そんな事例も紹介されていて,その成果にも驚きますが,それ以上に,納得度が大きいのは,3ステップの内容です。

ステップ1は「『聞く』態勢を作る」です。

床に寝るトレーニングをします。

本の表紙に寝ている子がいますね。これを練習します。

私流の見方をすると,これは寝た姿勢で立腰をしているのです。なるほどと思ったのは,あごを少し引くようにする指導が示されていることです。

あごを引くと,上体の良い姿勢がつくり出されます。その上,ありがたいのは,心が落ち着くメリットがあることです。何しろ,あごが上がると態度が横柄になります。そういう心にならないように,仰向けの姿勢で正していくのです。こういう大事なポイントを見落とさず直しているので,自然,心が落ち着いてきます。

勉強になります。

ステップ2は「確実な『聞き取り』」です。

紙に落書きをさせるのですが,指示を聞いていないとできません。そういう落書きです。

それから,番号打ち,線つなぎなどと続きますが,これも指示を聞いていないとできません。

感心したのは,このステップ2での指導内容です。

やること自体は誰でも確実に出来ること内容になっています。ですので,そこに頭は使いません。

頭の使い所は指示を聞くその時になっているのです。聞くその時にだけしっかりと意識を集中すればできる,という指導なのです。

こういうスポットの当て方,多いに勉強になりました。実にいい指導です。

ステップ3は「いつでもどんな指示でも」です。

ここが凄いです。単に聞くのではなく,知的聞き取りになっています。

ここを読むだけでも,明日から教室で5分ずつでもレッスンをしたくなってきます。

そう感じたら,是非実行してみてください。

アレンジすれば,自分の学級なりのオリジナル聞く指導が生まれてくると思います。

効果の出方には速い遅いがありますが,クラスの雰囲気が変わってくることが容易に予想できます。

意思の疎通が良くなるので,人間関係がしっくりしてくるのです。

この本,今日,アマゾンに出ました。ぜひ,ご覧ください!

全く専門分野外の本ですが,『飛鳥の木簡』もなかなか面白いです。

全く専門分野外の本ですが,『飛鳥の木簡』もなかなか面白いです。

藤原京(694年遷都)の事も出ていて,藤原京は周礼の考工記の影響が考えられると書いてありました。そういえば,家の本棚に『周礼』の漢文の本があったなと思い,取り出して,考工記を開いてみましたが,なかなか読めるものではありません。やむなく,滑り出しの「天官冢宰(てんかんちょうさい)」の項目を少し読み返しました。周の時代に9を大事にする思想があったのですが,その理由の一つが見えてきて,ちょっと良い感じでした。この周の9が小学校2年生で学ぶ,かけ算九九とも関係しているからです。

また,大宝元年(701年/大宝律令頒布は702年)を境に,木簡に記されている日付の位置が変わったことが載っていました。

それまでは,冒頭に書いていたのですが,大宝になってから末尾に書くようになったのです。朝鮮方式から中国方式に切り替わった時代の変化を示す一つの例として載っていました。

こういう事例が木簡という事実を元に記されているので,感動も大きいです。

いい本を読んだと思います。

忙しい期間に入ったのですが,電車に乗っているときは読書が出来るので,今日は幕末の清川八郎の本を読んでみようと思っています。

親友の山中伸之先生編著のこの本,アマゾンで715位になっていました。人文・思想ジャンルでは96位です。100位以内にランクインです!

親友の山中伸之先生編著のこの本,アマゾンで715位になっていました。人文・思想ジャンルでは96位です。100位以内にランクインです!

100位以内に入っていた日数は,通算26日と記されていました。

驚きです。

所見の本ですから,それも小学校の所見の本ですから,読者は小学校の先生しかいません。

それなのに,このランキングです。

とても,ビックリしています。

そんなことをフェイスブックにちょこっと書いたら,城ヶ崎先生が,二期制の学校はこれから所見が始まると書き込んでくれました。

そういうことなのかと,納得しました。

通知表が迫ってくることもそうですが,きっと,購入された先生が知り合いの先生にお話しくださっているのだろうなと思います。

◎所見としてすぐに使えるけど,それ以上の価値のある本ですよ。

◎読んでいるうちに,授業の役に立つんだよ。

◎あの子も,こういう目で見て上げられるようにしたいと思ったよ。

所見以上の何かが得られる本であることが,何とはなく口コミで伝わっているのだろうなと思っています。

山中伸之先生は,本当にすごい先生です。

東京に用事があり,道中,木簡の本を読みました。

東京に用事があり,道中,木簡の本を読みました。

『飛鳥の木簡』です。

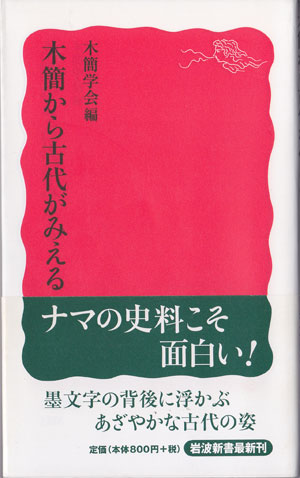

この本にも,自分の知りたいことは載っていないことはよく分かっていたのですが,『木簡から古代が見える』でも,グイッと来る嬉しいニュースがあったので,それなりに,楽しみながら読みました。

そうしたら,出てきました!

木簡の定木の記事が出ていたのです。

木に印が刻まれていて,それは紙に罫線を引くための印だとわかったのです。

この本には,定木と記されていますが,木に刻まれた印で寸法をとっていたという物差しの用途に使っていた木簡です。

現存する物差しの最古と言えば,滋賀県の円城寺尺です。

この物差しは,今の竹尺に近いつくりで,一定の間隔に印を付けた汎用型物差しですが,木簡の印は,規定の寸法線を引く専用の特殊物差しです。

その最も古いのが,飛鳥時代の木簡と分かったのです。

私にとっては,嬉しいニュースでした。

帰り際,別の出版社の社長さんと会食。

なんだか,楽しかったです。

東京で用事があり,その道中,『木簡から古代が見える』の続きを読みました。

自分の知りたい内容は書いていないと分かったのですが,妙に,面白く最後まで読みました。

そうしたら,グイッと来る良い感じのことが乗っていました。

本は,やっぱりいいですね。

論語が記されている木簡。日本のみならず,朝鮮半島や中国でも発見されているそうです。

木簡に書いてあるので,それをなんと,「虫食いパズル」のやり方でテストをしていたと載っていたのです。

論語とか経書のある一行だけを見えるようにして,さらに,その一行の中の3つの漢字に紙を貼り付けます。

その紙を貼った所には,どんな文字が書いてあるのか当てさせるテストがあったそうなのです。

こういうテスト,今も,穴あき問題とか,虫食い問題と言われ継承されています。

また,算数の指導でも,虫食いはかなり重要な指導法です。

算数の特質を考えて,虫食いを使うと,広がりのある質の高い授業が出来ます。

私にとって,かなり関心の高い虫食いのルーツが,どうも中国の科挙で使った木簡となるようなのです。

科挙につながったこの一点で,実に有意義な本になりました。

科挙の該当部分の載った文献を読みたいのですが,ちょっとこの本からでは追跡できません。

もう一冊,『飛鳥の木簡』という本も買ってあるので,そちらも読んでみようと思います。

『続日本紀』を読んでいたら,突然,木簡には何が書かれていたのか気になり,続日本紀がまだ途中だというのに,『木簡から古代が見える』を購入しました。

『続日本紀』を読んでいたら,突然,木簡には何が書かれていたのか気になり,続日本紀がまだ途中だというのに,『木簡から古代が見える』を購入しました。

半分ぐらいまで読み進めていますが,面白いです。私の知りたいことは何も書いてないことが分かりましたが,それでも面白いのは,平安初期の頃の都の様子や物流の様子などが書いてあるからです。

横道にそれつつも,『続日本紀』を少しずつ読んでいます。

今日は,岩波の新日本古典文学大系の『続日本紀一』が届いたので,早速,気になるところを探して,どのように記されていたのか調べました。

そうしたら,読み下し文が実にいい文章で,平安の世の日本語の響きを生で聞いているような気持ちになりました。意味は分かりにくいですが,読み心地はいいです。

気になっていたことの一つは,法要の初七日とか四十九日という表現です。お葬式になどで,「七七日」という書き方を見ることがあるので,これがいったいいつ頃から使われていたのか,気になっていました。

そうしたら,現代語訳に「初七日」「七七日」とあったのです。原文でもそのように書いてあるのかどうか,気になり,確認したかったのです。

調べてみたら,キチンとそのように書いてありました。

特に嬉しかったのは,持統天皇が死去されてから700日後に当たる日に,「百七斎(ひゃくしちのさい)」と記されていたことです。

持統天皇ですから,奈良時代に入るちょっと前の天皇です。飛鳥時代の末期には,仏教の法要が貴族の間に浸透していたのです。

結構面白いところまで進んだので,国史大辞典で七七斎を調べてみました。

そうしたら,続日本紀がその初見と書いてありました。これより,昔のことは,中国の魏書となるそうです。

初七日などは,法華経にも書いてなかったように思うので,どういう経緯でこういう儀式が生まれたのかも気になりますが,出所が中国の魏の時代となっては,これ以上は追うことが出来そうにありません。

きっと,誰か考えついた人がいたのでしょうね。

たぶん,葬儀はいろいろと大変だったので,それを簡略する方向で七日に1度という形が作られたのではなかろうかと,私は思っています。でも,どうして7日毎なのか,それも気になります。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)