駒井先生から写真をいただきました。

駒井先生から写真をいただきました。

私が手に持っているのは,松澤先生編著の,野口先生の『教師の覚悟』です。

この本について,少し,熱く語らせていただきました。

私の隣のメガネの先生が丸岡先生です。銅像教育の第一人者です。

黄色の服の先生は,須永先生。山中先生のお弟子さんです。

須永先生は,この日,発表をしました。とても良い内容で,少し,彼に根本の話をしました。立ち話だったので,どこまで飲み込めたかは,分かりかねます。

須永先生は,月に1回,サークルを開いています。そこには,山中先生が顧問として入っています。

須永先生の実力が高いので,私もいつか1回ぐらい,顔を出してみたいと思っています。

この写真をくださった駒井先生が,一大決心をされました。

「素読については,私が本を書く。」と宣言されたのです。

松澤先生も2年前に「野口先生の伝記は私が書きます。」と宣言されました。

良い影響が出ていますね。

このスナップは,城ヶ崎先生に撮影していただきました。

このスナップは,城ヶ崎先生に撮影していただきました。

私の隣の女性は,城ヶ崎先生のお友達です。コーチングの学習仲間だそうです。中島先生です。

バックの建物は観音堂です。これも野口家の敷地内にあります。

中島先生から,受け持っている1年生の子が,どうにも算数の文章問題がイマイチなので・・・と,文章問題への取り組み方の相談を受けました。

聞けば,文章を読まずに絵を見て答えようとするそうです。

拙い話をしました。

基本は,文章を3回読むことです。

3回繰り返し読む子は,誤読しにくいです。

授業中,良い感じで勉強していたら,100点コースになります。

ですので,3回読みたくなるように,何か,意識付けをすればいいのです。

ただ,苦手克服に取り組むときには,うんと褒められる点をまず子供達に伝えた方が良いです。それから,「3回読みにも挑戦できる子いますか」など,やる気をぴっぱる形で進めると,円滑になります。

もちろん,「条件2つを見つける」「求答を見つける」といった方法もありますが,まずは,自力で読めるようになってからです。

基本は,文章に真っ正面から向き合う子にすることです。

そこそこ納得してくれました。

今日は,さくら社でロケでした。

今日は,さくら社でロケでした。

昼前に集合したので,お昼はみんなでロケ弁を頂きました。いつもの,栃木弁当です。

右の写真は,ロケの後半のセットです。ビデオカメラの前で,私が算数ソフトを操作しています。

こんな感じで楽しく撮影しました。

監督兼カメラの髙橋氏のアドバイスが実に良く,こうして撮影が進んでいくのかと,大変勉強になりました。

撮影されたムービーは,髙橋氏の手で編集され,ケニヤ版算数ソフトのプロモーションビデオとして仕上がります。

完成したら,ケニヤにビデオが送られ,ケニヤの研修会で放映されます。

日本にいながら,ケニヤデビューです。

もちろん,さくら社のサイトにもアップ予定です。

この年になって,こういう撮影を行え,しかも,自分も登場人物になって参加できたことが,ありがたくてなりません。

--

関連記事:

野口塾IN大阪に参加してきました。

面白かったです。

講座が終わり,最後は質疑応答。

質問の中の1つが私への質問でした。

「笑いのある楽しい話,どうやって勉強してきたのか。どんなテレビを見ているのか・・」

私の「話っぷり」というか「話術」というか,そういう所への質問でした。

こういう質問はセミナーを終えると,よく頂いています。

こういう質問はセミナーを終えると,よく頂いています。

話の中身より,話術の方が印象深いようなのです。

その印象深い「笑いのある話」に気持ちが向くと言うことは,ご自身の授業の中に,「ビタミン笑い」が不足していたということに気づいたということなのです。

これは,「良かったジャン!」です。

今回,事務局をしてくれた阿部先生も,私の笑いを聞いて,授業に明るさを希求するようになりました。

そうしたら,子供が激変!

やる気は赤丸急上昇!

今や最高の連日になっています。

事前学習法の「バツタ」は,大ホームランだったそうで,あっという間にミラクルが起こったそうです。最高ですね!

「ビタミン笑い」は,授業という連日黙々と続く世界には必須の「知的栄養素」なのです。

感じ取った笑いは,「脳内笑いシナプス」の増加を促進し,学校大好きっ子へと子供達を変容させていくのです。

と,このぐらい,訳の分からない比喩表現を抵抗なく使えると,笑い力はアップします。

今回,御質問くださった先生は,私のことを「横山師匠」と呼んでしまうほどでした。かなり楽しかったのでしょうね。

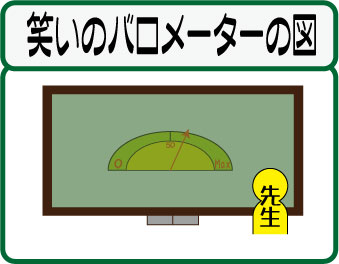

笑いの質問を受けると,たいてい「昭和の爆笑王・林家三平師匠」の話をします。「笑いのバロメーター」の話です。

来年の冬に,どうも「笑いのある教育セミナー」が大阪で開催されるようですので,そこで,笑いのバロメーターなど,あれこれ「笑い根源の話」もできそうです。

--

野口塾での私のテーマは「算数ソフトと事前学習」でした。

どちらも,「笑い」「笑顔」が必然的に出てきます。

事前学習をしたら,その後の子供達はやる気が高まり,満足的笑顔になります。

算数ソフトを使ったら,ソフトを使うそぶりを見せただけで,笑顔が増えます。

こういう明るさのある教育,私がイチ押しする教育です。

--

写真は,叱り方の中嶋郁雄先生が撮ってくれました。ありがたいことです。

--

関連記事:

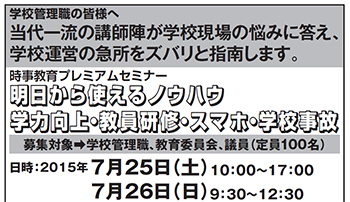

ごっついイベントがあります。

ごっついイベントがあります。

時事教育プレミアムセミナーです。

テーマが,いいですね。

「明日から使えるノウハウ

学力向上・教員研修・スマホ・学校事故」

セミナーは,7月の25日(土)と,26日(日)の両日開催されます。

学力向上,教員研修が気になるので,25日に参加する予定です。

25日には,大槻達也氏,貝ノ瀬 滋氏,近藤昭一氏の講演があります。

楽しみです。

午前中からの開催ですので,何とか朝から受講できるようにしたいと思っています。

会場は銀座です。

--

ケニヤの知人から,ナイスなことを教えていただきました。

ケニヤの知人から,ナイスなことを教えていただきました。

PCというのは,日本では「パーソナルコンピュータ」といいますが,長いので「パソコン」といいます。また,「ピーシー」とも言います。

こういう略称は,ケニヤにもあり,PCは「ピースィー」だそうです。

発音の違いという程度で,なるほどと思いました。

さて,「3kg」と書いてあったら,日本では「3キログラム」と言い,略して「3キロ」です。

これが,ケニヤでは「3ケージー」なのだそうです。

頭文字で略するのです。

世界の機構などが頭文字で略されていることは知っていましたが,こういう日常語も頭文字で略しているようです。

国際化がどんどん進んだら,国際派の先生も増えていき,国際的な略称も教える先生が出てくるかも知れませんね。

--

明後日は,大阪の野口塾です。

中嶋先生の講座もあり,賑やかな一日になりそうで,今から楽しみです。

--

写真は,大船の観音様。駅からつながっている歩道橋から見えます。いいお顔ですね。しばし,拝みました。

--

関連記事:

教えてくれたのは,実力者の浅村先生です。

学力向上指導教員が6年生の授業を参加したそうです。

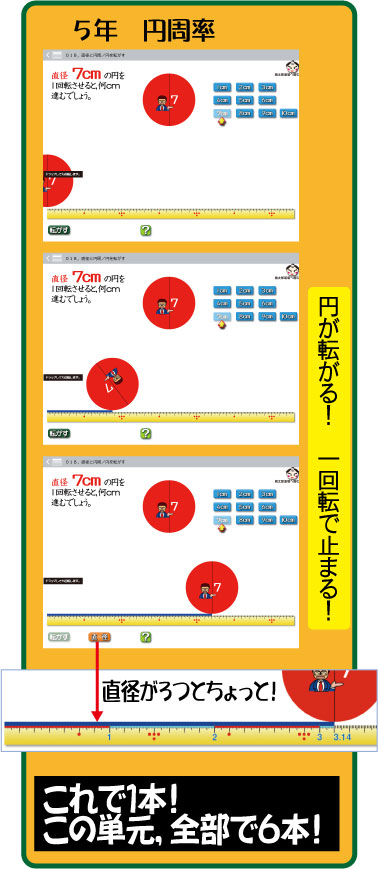

その時,6年生の先生は,浅村先生に勧められて,この円を転がす算数ソフトを使いました。

そうしたら,指導教員から「ソフトがいい」と褒められたそうです。

もちろん,指導された先生の指導力も褒められていますが,ソフトも褒められ,とても嬉しい気持ちになりました。

--

少々,このソフトについて,お話をしましょう。

「円周率」を学ぶ場面で使うソフトです。

円周率は3.14と覚えてしまえば,それで良いのかも知れません。でも,小学校は,そんな暗記ですますようなことはしません。

1,どうして「3.14」になるのか。

2,「3.14」とは何と何の関係のことか。

こういう大事な思考の学習を,しっかり学習します。

授業では,円を転がして「直径」と「円周」の関係を学びます。

工作用紙に描いた円を切り抜いて,実際に転がして・・・と授業をします。

ところが,人力ですので,どうしても誤差が出ます。

また,実際に転がす操作をするので,転がすところにエネルギーがそそられ,「直径」の数値と,「円周」数値とを見比べて考えるという,一番大事なところに力が入りにくくなります。

このソフト。転がる様子を見ることができるので,ちょっと俯瞰して概念を把握できます。

さらに,ボタンをクリックすると,物差しに直径で幾つ分になるのか,示されます。

1cmの円でも,2cmの円でも・・・・10cmの円でも,どれも「直径が3つとちょっと」になることを見ることができます。

10個もある円で,いつでも3.14になっていることを確かめたら,円周率というのは,「直径と円周の関係」であり,「どの円でも直径の3.14倍が円周!」と伝わってきますね。

浅村先生からのお知らせメールで,とても元気を頂きました。

算数ソフト,これからも,少しずつですが,紹介していきます。楽しいですね。

--

関連記事:

今度の土曜日は,大阪の「授業道場野口塾IN大阪」に参加します。

私も一こまお話をします。

「最先端!算数ソフトと事前学習」です。

--

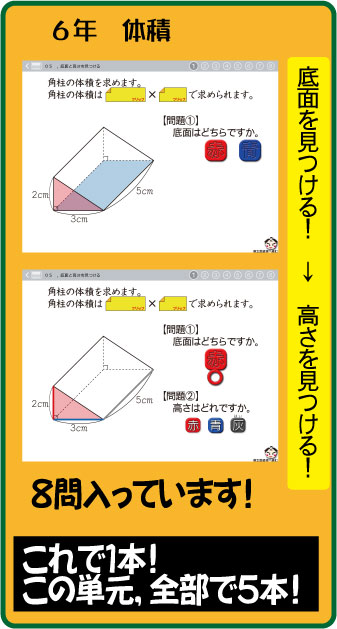

算数ソフトの中には,1400本以上のソフトが収録されています。

算数ソフトの中には,1400本以上のソフトが収録されています。

6年生の「体積」から1本,ご紹介します。

体積の求め方として,「底面積×高さ」を学習します。

この考え方はとてもありがたい表現です。

なにしろ,底面の形がどう変わろうと,すべて「底面積×高さ」と表現できます。

柱状の立体なら,どんな形をしていても,「底面積×高さ」なのです。なので,「公式」となっています。

たいへん,ありがたい公式なのですが,立体を見て底面がどこなのか,正しく指摘できな子もいます。

これは,立体の底面を見つける経験が不足しているだけのことです。

もし,底面を間違えそうな子がいたら,「05 ,底面と高さを見つける」のソフトを使ってみてください。

立体の見取り図を見ながら,

「底面を見つける」→「高さを見つける」

この学習を8問も連続してできます。

8問も練習をしたら,立体の底面を見分ける目ができてきます。

--

この「底面積×高さ」は,中学へ進むと「V=Sh」と横文字になります。

非常に簡略になるので,図を書いても文字がじゃまになりません。

こういう点では,アルファベットはシンプルでいいと思っています。

このVは,ボリューム。volume。

Sは,サーフェイス。Surface。

hは,ハイ。Height。

マイクロソフトが作った薄型のPCの名前がサーフェイスだったので,このSが少し日本語化し,意味を理解しやすくなりました。

6年生での学習では,時々,「中学へ行くと・・・」と話をするのもいいです。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)