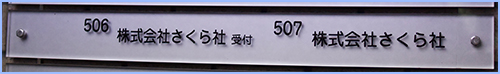

さくら社の入っているビルは,ワカヤギビルと言います。

さくら社の入っているビルは,ワカヤギビルと言います。

そのエレベーター前のプレートがちょっと変わりました。

さくら社の名前が2つになりました。

これまでの507に加えて,506もさくら社の名前です。

506のオフィスは15日から使用開始となります。

14日は机などの荷物を少し入れます。

506のオフィスが受け付けも兼ねていますので,15日からは,ご用の方は506をピンポンしてください。

2つのオフィスの間には壁があります。

ですので行き来できません。

でも,ベランダの境が取り払われたので,ベランダを通って行き来できます。

何とも楽しげなオフィスになります。

さくら社を設立して7年目に入ります。

少しずつですが,前進しているなぁと感じます。

それもこれも,応援をしてくださる皆様のおかげと感謝しています。

--

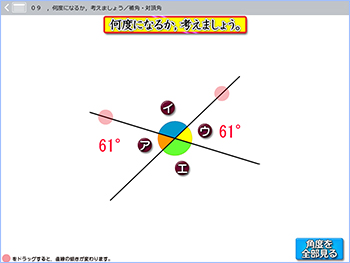

算数ソフトをちょっと覗いてみました。

算数ソフトをちょっと覗いてみました。

4年生の角,「2本の直線が作る角」を学ぶソフトを開きました。

こういうの,いいですよね。

とにかく,角度を全部見えるようにして,直線をすいすい動かして見ればいいのです。

見ている内に,「気がつく決まり」が出てきます。

◎隣同士の合計が180度になる。

◎向かい合った角は同じになっている。

そこに気づいただけで,十分にOKです。

そこからつっこんで,「どうして,そうなっているのか」と証明する方向に頭が働けば,ナイスです。

楽しいなと思います。

算数ソフトを使って,「算数って面白いね!」という授業を展開してください。

--

関連記事:

明日は楽しみにしている「事前学習法」のセミナーです。

セミナーを主催しているレッズの丸岡代表はじめ,伸び盛りの先生がたくさん集まるので,その先生方と話をすることも大きな楽しみです。

正三君の本も1冊持って行くので,懇親会の時にでも,回し読みをしてみたいと思います。

--

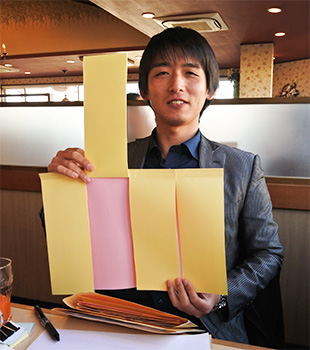

有田先生の継承セミナーに行くに当たって,いくつかプレゼント教材をカバンに入れました。

有田先生の継承セミナーに行くに当たって,いくつかプレゼント教材をカバンに入れました。

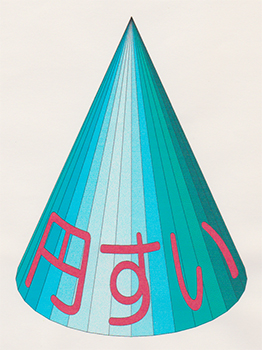

何を入れるか,あれこれ思っているとき,偶然,奥の方にあったケースの中から,昔懐かしい教材が出てきました。20年以上前の作品です。

こんな教材がよくぞ家に中に残っていたものだと,自分の不整理,不整頓もたまには良いことにつながると,変な感心の仕方をしました。

また,その当時のPCと当時のソフトで,よくぞこの絵柄を作成したものだと,ちょっと悦に入りました。

今,これに名前をつけるとしたら「円すいバッジ」ですね。

バッジと言っても,かなり大きいです。縦は10cmを超えています。

A4紙に印刷されているので,まず画用紙(できれば板目紙)に貼り付けて,切り抜きます。

それから,裏にクリップをセロテープでつけます。つける前に,クリップの先を90度ひねっておきます。すると,クリップがフックのようになり,「円すい」をワイシャツのポケットに引っかけることができます。こうすると,「円すい」はバッジのようになります。

ここまで準備して,どうするかというと,ただ胸のポケットに引っかけていつも通りに算数の授業をします。

円すいを教えるわけではありません。ただ,飾りとして見せるだけです。

普通に授業をしていても,子ども達は胸に飾られた「円すいバッジ」に目が行ってしまいます。

「珍しい物には目が行く!」

人間の持つ,この本能的な性質を利用して提示するだけです。

気になってしょうがない子も出てきます。

「先生,それ何ですか」と聞いてきます。

「気になりますか。明日,お話をします。」とサラッと流します。

胸に飾るだけですが,授業が終わる頃には,大方の子がこの形を見て「円すい!」と言えるようになっているから不思議です。

あしたの事前学習法セミナーに,これの実物を持って行くことにしましょう。

--

関連記事:

ミチオ・カク教授の『NEXT WORLD』を読み始めました。

ミチオ・カク教授の『NEXT WORLD』を読み始めました。

教室で余談をすることがある先生には,うってつけの本です。

近未来がどうなるのか,それが素人の私にもよく分かるように書いてあるからです。

記憶に残ったところを,子ども達に話聞かせるのもよい勉強になります。

「未来はおもしろい!」を実感させる一時は,かなり高いレベルでの道徳です。

この手の本を読み,近未来を感じると,私のような人間は「もう少し生きて,その未来を見てみたい」という衝動にかられます。

こういう思いをしている内は,しばらく頭も心も体も元気という気がします。

近未来を示す本を読むと,ふつふつと熱い物を感じてきます。

「微分積分を小学生が理解する時代がそう遠くない時にやってくる!」

それが世界のどこから始まるかというと,きっと日本です。

私がいるからではありません。

国全体が都市化しているからです。

どこへ行っても似たような都市文化を完成させている国だからこそ,算数数学の学力の質的転換が始まる可能性が高いのです。もちろん,適切なソフトウェアの開発も必要です。

そういう近未来も覗いて見たいです。

--

関連記事:

算数ソフトのDVD BOOK版です。

算数ソフトのDVD BOOK版です。

このシリーズは,全30巻あります。

1学年に5巻ずつあり,1巻に2単元か3単元のソフトが入っています。1巻3000円(税別)ですので,かなりお買い得です。

表紙を開くと,DVDが挟まっています。

これをPCに入れると,すぐに使えます。

面倒なパスワードなどはありません。

クラウドのようなインターネット上での購入がどうもいけないという先生には,こちらが最適です。

大型書店で販売されています。

小さな書店しかない場合は,日教販取り次ぎで注文をされると,大丈夫だと思います。

一昨年,昨年と,千葉県にある小学校さんの校内研(算数)の講師を勤めさせていただきました。その小学校さんには30巻全部を使っていただいています。子ども達も大喜びしています。

今年は三重県の小学校さんにおじゃまをすることになりそうです。

こちらも,算数の研究です。すでに,DVD BOOKを使ってくださっています。

おじゃまをしたら,校内フリーライセンス版を使っていただこうかと思っています。

コンピュータを使う授業が当たり前になってきた今,算数の時間に算数ソフトが5分10分と登場するのも自然な流れです。

実に良い時代になったと思っています。

--

5月9日(土)は,大阪です!

大阪で「事前学習法」が開催されます。

かなり画期的な学習が展開されます。事前学習法に関心のある先生,ぜひ,ご参加下さい。

わたしもお話をします。

--

関連記事:

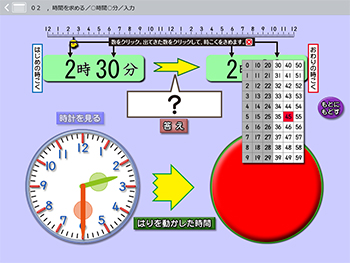

3年生の「時こくと時間」の単元で学ぶ問題です。

算数クラウドを使うと,こういう問題をサクッと出すことが出来ます。

特に,「02 ,時間を求める/○時間○分/入力」は,出したい問題を簡単に決めて出題できます。

なにしろ,ご覧のような数表が出てきます。そこから選んで問題を出せば良いのです。

これは便利です。

また,時計の針を動かすことが出来ます。これで確認も出来るわけです。ありがたいです。

さらに,長針も短針もマウスドラッグしやすいように,丸いところが用意されています。良い感じで針を動かせます。

教科書に入る前に,事前学習として,「類題を何問か出題して,勘を養う」学習をしてみましょう。

大事なポイントは,ただの1点。

先生が教えるのではなく,何度かやっている内に正答を言えるようになってくるのを待つようにすることです。

途中から,「わかる!わかる!だって・・・」という状態になってきます。

自分から訳を言いたくなる状態です。ありがたいですね。

こうして,事前学習で下地を付けておくと,教科書を使っての学習でも,あの子がと思う子も意外とやってくれます。

下地が出来ているから,課題へのチャレンジ力も大きくなるのです。

もし,時計の針が読めない子がいたら,休み時間にでも,算数クラウドに入っている時計のソフトで10分ぐらい復習させましょう。

3年生なら,そんなに困難無く,針と時刻との関係をつかんでくれます。

--

算数ソフトは面白いです。しかも,よく分かります。

さらに,使うだけで子ども達は「算数をもっとやりたい!」と思ってくれます。

その気になるのですから,良い方向にどんどん導けますね。

--

関連記事:

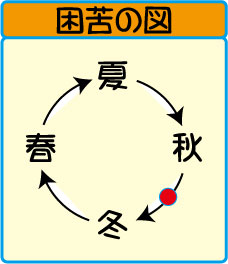

「チーム算数」を開催。

参加者は,城ヶ崎先生,佐々木先生と私の3人。

資料が何もないまま3時間ほど語り合いました。

今回の話題。

1,年度末に退職した先生

2,城ヶ崎先生の本がはやくも増刷

3,有田先生の算数ネタ

4,学年のそろえどころ

5,保護者向け話「飲み助さん」

6,アフリカの算数事情(思考ツール学習の不足)

7,新学期に出す「作法の宿題」

8,教師である前に労働者であるという意識の構造的欠陥

9,聖と徳の話

10,スーツ・ワイシャツの話

3の「有田先生の算数ネタ」,その場でザザッと説明しただけですが,実力者の城ヶ崎先生,佐々木先生が,「さすが,有田先生!」と唸りました。驚異的な算数の指導です。

来月2日(土)に神戸で開催される「有田和正継承セミナー」で,参加者の先生方に実際に行っていただく予定です。

算数が好き!という先生,ぜひ,お越しください。

7の「作法の宿題」は,このブログにも先日書いた物です。

「家の玄関の靴をそろえる」という宿題を連日出していくと,親に喜ばれ,子どもも変わってくるという取り組みです。

腕の良い城ヶ崎先生,佐々木先生は,かなり発展的に取り組めると思います。

留意点は,ただ一つ。宿題の範囲を広げないことです。

規定量を少なめに設定すると,「子どもが進んで行う」場面が増えます。

この宿題は,言葉を換えると「善行の勧め」です。

玄関の履き物を1か月でもそろえ続けたら,玄関の善が身につき,玄関を見る目が変わってきます。

5の「飲み助さん」の話は,「いい話だ!」と感動が広がりました。

1分ほどで終わる話ですが,実に奥深い内容です。

改めて,書いていきたいと思います。

--

5月9日(土)は,「第3回事前学習法セミナーin大阪」です。

上に書いた5番「飲み助さん」の話,7番「作法の宿題」などは,事前学習としてしっかり行っておきたいところです。

事前に何をするか。あらかじめ,何を教えておくか。こういうところの意識を強く持つことが,良い実践を次々に産出する基なのだと思っています。

事前学習法のセミナー,ぜひ,お越しください。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)