スクーの第2回目の「算数の授業」が決まりました。

7月27日(日)11時~11時30分です。

テーマは「まだある分数の秘密」。

内容は・・・・

◆04 分母、分子から古代中国を覗く

◆05 世阿弥も分数を活用していた

◆06 形式分数ってご存じですか

◆07 帯分数の読み方は戦後変わった

◆08 日本最古の分数は神社への勅(みことのり)

どのテーマも,算数らしからぬ話ばかりです。

それでも,私にはどれもこれも,面白い話なので,ちょっとカメラの前で話します。

スクーに予告が出たら,また,お知らせします。

--

今日は,午後からPCのディレクターの修繕。

私にはできないので,師匠に来ていただき,あれこれやっていただきました。

おかげさまで,ディレクターにフォントを埋め込むことができるようになりました。

元々,ディレクターにはフォントを埋め込めるのですが,なぜか,私のマシンはそれができませんでした。

埋め込めなくても,これまでは問題なかったのですが,次第にソフト開発の方向が広がっているので,そろそろフォントの埋め込みができた方が・・・となり,わざわざ師匠がやってきてくれました。

ありがたいことです。

これで,向こう1年かけてやっておきたいソフト開発のベースが明確になりました。

大いに張り切っています。

明後日は,野口塾の流し素麺です。

とても楽しみです。

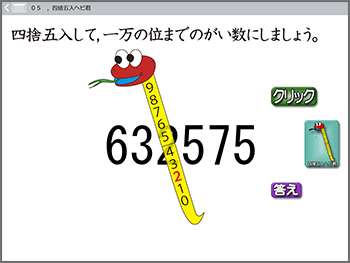

4年生で概数を学びます。

4年生で概数を学びます。

これは,そこを教えるソフトで,子ども達に大人気です!!

なにしろ,一目見たら,忘れられない「四捨五入へび君」が登場します。

ソフトになる前の,紙教材「四捨五入ヘビ君」を,東京のセミナーで紹介しましたが,みなさん,大笑いしつつ,とても感心していました。

それもそのはず,「四捨五入のやり方」の原理がわかるように作ってあるからです。

算数には2種類の理解があります。

1,「仕組み」の理解

2,「やり方」の理解

大学の先生は,1の「仕組みの理解」について,強いです。

算数の論理から導き出されるので,全体構造がわかっている方が,質の高い仕組みを見いだすことができるからです。

2の「やり方の理解」は,現場の先生が強いです。

ここの創意工夫が,算数の腕の善し悪しを左右します。

算数ソフトは,その両方をわかりやすくしています。

だから,気になるあの子もグイグイ伸びるのです。

新宿でのセミナーで,四捨五入の創意工夫を考えてもらいました。

すると,若い小野先生が,「スラッシュを刀にするといい」とひらめき,発表してくれました。

すかさず,会場から,「なるほど!」のため息が出ました。

こういう,納得のため息が出る考えは,やっぱりセンスのいい考えになりますね。

四捨五入は,ソフトの画像のように,スラッシュの中に数を入れるといいのです。

スラッシュも上下半分に分かれるようにしておき,0~4と5~9に分けます。

下半分は「四捨」。上半分が「五入」です。

後は,先生の声で擬音効果を出します。

--

今週末は,野口塾の流し素麺です。

気になる天気は,晴れ時々曇りとの予想が出ています。

雨が降りそうにないので,ホッとしています。

道中の車中も楽しくなりそうです。

仕事の合間に,『墨子』を読み返しました。

孔子の100年ぐらい後の人です。

言葉の定義で算数に関することも書いています。

そこを,もう一度読みたいと思って,この本を開いたのですが,この本には少ししか載っていませんでした。

そこで,平凡社の東洋文庫の『墨子』を読みました。

これは,本ではなく,ジャパンナレッジで読みました。

読み下し文しか載っていないのですが,文章が実に読みやすく,藪内清さん,最高!なんて思いました。

それでも,算数の定義は,やっぱり少しでしたが,そういう論理的なことを書いていること自体に驚きます。

倍も自在に使われていました。分数も1カ所出てきました。

たいしたものです!

2300年ほども前に,これだけのことを考えていた人が中国にいたことが,驚きです。その当時の日本は・・・。文字で残っている情報がありません。

日本書紀ができたのは,墨子の1000年後です。

日本書紀の内容と,その1000年前の墨子を比べても何にもなりませんが,日本は文章での表現・論理で,ものすごく出遅れていた国だとわかります。

出遅れていても,江戸時代以降,学問の振興策がとられていたので,今やすばらしい状態になっています。

「学問の出遅れは,跳ね返せる」のです。

1000年の出遅れが日本なんですから,今,出遅れている人は,極めて日本的といえます。

今からでも,自らの学問振興を実行しましょう。

きっと,大きな力がついてきます。

奥田先生がカウントしてくれました!

奥田先生がカウントしてくれました!

「また,みたい!」と書き込んでくれた方々の総数は18名だそうです。

書き込んでくださったことも嬉しいですし,それをすぐにカウントしてくれたことも嬉しいです。

スクーを実際に視聴してくださった方は,126人だったそうです。予想を超えていたので,これにも驚きました。

次回をどうするか,あれこれ考えて,7月末に第2回をやってみようか,という方向で話が進んでいます。

第一候補は,7月27日の日曜日です。

開催されたら,ぜひ,受講してください。

次回は,皆さんのコメントを読めるように,もう少し特設スタジオの環境を整えます。

--

自分の放送がどんな風なのか,私にはまったくわかりません。

ですが,スクーから無料配信を開始したと連絡が届いたので,早速,見てみました。

自分の話を自分が受講するのも妙なのですが,これがなかなかおもしろいです。

皆さんの書き込みも生放送のように出てくるので,これもいい感じです。

語りは,ちょっとたどたどしいです。

でも,許せる範囲です。

算数関係の情報が多めに入っていたので,私自身が飽きることもなく聞くことができました。

「やるじゃん!」というのが私の感想です。

--

これを10回ぐらいやったら,本1冊になるのではないか,と思っています。

スクーで話したことを,書き言葉に整理して,ページの右脇には気の利いたコメントを抽出して入れて・・・。

そう思ってくると,こういう場に友達を誘いたくなりますね。

何回か話していただいて,評判が良ければ,それが本になって・・・

こんな流れができたら,楽しいでしょうね。

新しい教育文化の発信スタイルになります。

これまでは,雑誌に載って,連載をして,それから単行本。

それがネットの普及で,HPやブログへの記述から,雑誌・書籍へという流れも生まれました。

そうして,ネット回線が太くなり,動画の配信が可能となりました。

新しいスタイルの教育文化発信が始まるのも自然な成り行きです。

多少,文章を書くのが下手でも,中身がグッドで,それを語れたら,そこからテキスト化は何とかなります。

こう思うと,フェイスブックやツイッターなどと連動した,自前のネット教育放送「さくら」を創りたくなってきます。

夢ですから,好きなように広げられます。こういう時間も楽しいです。

スクーで30分間,「算数の授業」をお話ししました。

カメラが相手です。フロアに人がいません。

いつもと,勝手が違います。

でも,インターネットでの放送ができる時代になっているので,こういう感覚にも慣れておくことは,大事なことになります。

スクーで,すごいなと感じたことがあります。

それはフェイスブックのように,見ている人の感想などが届き,感想への感想も送ることができることです。

見ている人同士で,チャットもできるのです。

もちろん,受講者の書き込みを見て,その内容を取り上げ・・・と言ったことができます。

まさに,双方向です。

私の話ですが,5本立てで話す予定でした。

1,日本の分数はアンチ欧米

2,「10分の5」と「2分の1」は同じだが違う

ここまで話して,かなり時間が来てしまいました。

3,真ん中の棒から概念を知る

これは,終わりの方はちょっとはしょりました。

4,分母,分子から古代中国を覗く

5,世阿弥も分数を活用していた

この2つは,全くふれることなく,終わりました。

4も5も,セミナーで話すほどのことではありません。

明日の授業には,あまり,役に立たないからです。

でも,こういったネット放送では,そういうところを話しやすいように思えています。

貴重な経験をしたので,この先,こういったネット放送にどう向き合うか,考えて行きたいと思っています。

スクーでの私の授業「横山験也の算数の授業」を「受けたい!」という方が90名を超えていました。

高が算数の話ですが,結構,エッと思える世界があります。

普段の講座では話さない中身も少し出てきますので,そんなところを楽しんでいただけたらと思います。

PCで,私の話をちょっと聞いてみるかと思われた先生,こちらで「受けたい!」をクリックしてください。

----

小野先生からでっかい封筒が届きました。

中をあけたら,便せんの他に,レポートが入っていました。

レポートは,先週のセミナーを振り返って,というような内容です。

いい方向に伸びて,どんどん活躍をしてほしいです。

----

夜,フェイスブックに塚田先生の書き込みがありました。

夜,フェイスブックに塚田先生の書き込みがありました。

--

「1立方センチメートノ?」

最高の提示方法でした。

最後の最後を子どもたちの自力解決に転化する課題分析術・・・

--

「1立方センチメートノ」の話は何度かしたことがあります。

たいていの場合は,「おもしろい!」で終わります。

そこを一歩つっこんで,「どうしておもしろいのか」「これが子どもにどういいのか」などと,頭を巡らしてもらえると,塚田さんが把握しているところにたどり着きます。

「1立方センチメートノ」を,子ども達の心のあり方の問題として関心を持ってくれたのは,塚田先生が初めてです。

塚田先生はすごい先生だなぁと思いました。

写真は,塚田先生がフェイスブックにアップしてくれた写真です。

--

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)