12月の声を聞くと,通知表が気になります。

12月の声を聞くと,通知表が気になります。

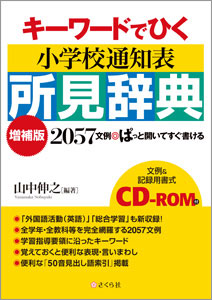

大好評なのは,『キーワードでひく 小学校通知表所見辞典[増補版]CD-ROM付』です。

所見の例文を読んでいる内に,指導の方向性も学べるとの感想もいただいています。

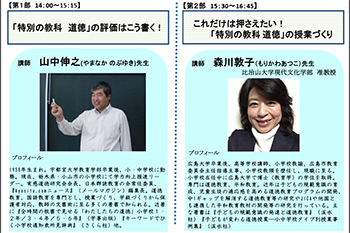

書いた先生が山中伸之先生です。

力のある事例が記載されていると,著者名からも感じますよね。

中身のしっかりした所見が2057事例も載っています。

しかも,CD-ROM付きです。

ありがたいです。

私は現役の時,小学館の教育技術に載っている事例を読んで,そこから文章を考えていました。

受け持っていた子と,本に書いてある事例文とでは,必ずしも合致しません。それでも,事例を読んでいると,「こう書けばいいのか」と大いに勉強になったものでした。

当時から,私は雑誌原稿や本をあれこれと書いていましたが,学ぶべき事は各方面から学ぶようにしていました。得意でない分野の方が多かったからです。

--

山中先生とは13日(土)の野口先生との忘年会でお会いします。

お互いに忙しくなってしまい,会う回数が少しずつ減っています。

野口先生との忘年会は,ちょっとゆっくり出来るので,今,何に取り組んでいるのかなど語らいたいと思っています。

この忘年会,たぶん夕方5時頃からのスタートになると思います。

9時にはお開きかなと思っています。

----------

関連記事:

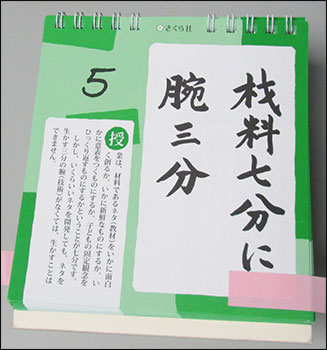

有田先生のセミナーで,一番最初に話の材料として出したのは,有田先生の日めくりです。

有田先生のセミナーで,一番最初に話の材料として出したのは,有田先生の日めくりです。

『心に刻む日めくり言葉 子どもを育てるための 有田和正 追究』 (有田和正著)

特に5日目に記されている「教材七分に腕三分」をお伝えしたいと考えていました。

解説が載っています。

これが,実に良い言葉です。

--

授業は,材料であるネタ(教材)をいかに面白く創るか,いかに新鮮なものにするか,いかに意表をつくものにするか,子どもの固定観念をひっくり返すものにするかということが七分です。

しかし,いくらいいネタを開発しても,ネタを生かす三分の腕(技術)がなくては,生かすことはできません。

--

これですよ。

ここを読むだけでも,十分にOKです。

この有田先生の日めくりを持って行こうと思ったのは,この日めくりにも古川先生のご協力が入っているからです。

奥付には,

著 有田和正

執筆 有田和正

協力 古川光弘

と印刷されています。

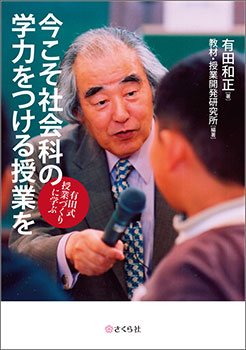

古川先生には,新刊の『今こそ社会科の学力をつける授業を――有田式授業づくりに学ぶ』にもご執筆などのご協力をいただいていますが,ずっと以前から,有田先生と言えば古川先生ということで,お力添えをいただいています。

そんなこともあって,まずは,この日めくりを先生方に見ていただき,それから私の思う有田実践を語らせていただきました。

有田先生のセミナーは,これから先も,全国各地で展開されます。

有田先生の太い幹から,しっかりした枝が大きく育って欲しいと願っています。

----------

関連記事:

「第1回 事前学習法セミナー」の懇親会に,中嶋郁雄先生が参加されました。

「第1回 事前学習法セミナー」の懇親会に,中嶋郁雄先生が参加されました。

開口一番,小学校1年生の息子さんの話です。

なんと,わり算を理解するに至ったそうです。

入学前の半年で,3桁のたし算ひき算を暗算でやってのけられるようになり,それから小学校に入学。

その後も,毎日のようにパパと10分~15分の算数です。

息子さんが算数の勉強をしたがってしょうがないのだそうです。

嬉しいですね。

中嶋先生が話してくれた中で,印象深かったのは,「算数ソフトは図が出てくるので,とても分かり易い」ということでした。

式を教えても分からない時,誰でも図をかいて説明します。

図に書くと言うことは,それだけ具体に近づくのですから,わかりやすさが格段に向上します。

その図がふんだんに出てきたら,たいていの子は自分なりに,「あっ,そうか」となり,頭にストンと入ります。

この瞬間が,脳に心地よいのです。

中嶋先生は,その後,ダイヤモンド社から出る新刊のビジネス書の話をしていました。

話の順番に,さすがだなと思った次第です。

--

画面のソフトは,3年生の「わり算(1)あまりないわり算」の中の「03B,理解/○人で同じ数ずつわける/答えの見つけ方/÷2~÷9」です。

かけ算九九の裏返しになっているわり算が全部表現できます。

桃太郎ボタンをクリックすると,理解したわり算をどんどん暗算で答えていく特訓ページになります。

----------

関連記事:

ひょんな事から,向山先生と会食をしました。

恵比寿にある立派なホテルで和食をいただきつつ,歓談。

ちょっと昔話をして,それからは向山先生の鞄から出てくるあれこれのオンパレードです。

商材やパンフを取り出しては,変わらぬ名調子の講釈。

とってもお元気に語っているお姿,何よりと思った次第です。

向山先生から電話がかかってきたことも,

食事に誘われたことも,思えば四半世紀ぶりでしょうか。

長く生きていると,こういうこともあるのだなぁと,妙に感慨深くなりました。

久しぶりにゆっくりお話をさせていただいたので十分満足しました。

久しぶりと言えば,先日,IT企業の社長さんに10年ぶりに連絡をしました。

「ぜひ,会いたいです」と即ざにお返事をいただけ,明日訪問します。

良い感じで折り合いがついたら,社長さんとまたスクラムです。

昔,御縁のあった方と再びお会いするのも,長く生きていることの醍醐味の一つなのかも知れません。

皆さん,長生きしましょうね。

--

家に帰り,北海道の福嶋先生とFBで交流。

家に帰り,北海道の福嶋先生とFBで交流。

福嶋先生は,有田先生の新刊『今こそ社会科の学力をつける授業を--有田式授業づくりに学ぶ』に使われているすばらしい写真をご提供下さった先生です。

裏表紙にも,章の扉にも,ぐっとくる有田先生が映っています。

写真は腕も大切ですが,それ以上に,撮影に対する真心が大切です。

有田先生の表情,様子をみると,福嶋先生の心のこもり方が伝わってきます。

有田先生をお慕いしていた先生方のお力添えで,この本が出来たと感謝の気持ちで一杯です。

ちょっと涙腺もゆるんでいます。

今週の日曜日に「有田和正継承セミナー」が開催されます。

この本が会場で初売りされます。

小学館さんからも『人を育てる:有田和正追悼文集』が販売されます。

小学館の方も3名,セミナーに参加されます。

有田先生のことをたくさんの方々と語り合えるのが,嬉しいです。

----------

関連記事:

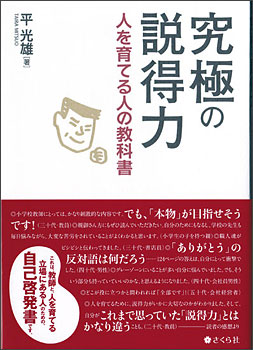

平光雄先生の『究極の説得力』が今ぐんぐん売れています。

平光雄先生の『究極の説得力』が今ぐんぐん売れています。

この間ずっと,アマゾンで在庫切れが続いています。

在庫が無くなるとアマゾンから何冊送って下さいと連絡が来るので,それに従って本を送っています。

送った本がアマゾンに届くと,「在庫あり」とか「5点在庫あり」などと表示されます。

ところが,『究極の説得力』は,届いたその日に,また在庫切れとなってしまいます。

連絡が来て,郵送している間に,注文が入っているのです。

それだけ,この本を求める方が増えているのです。

表紙にも示されていますが,この本は教育書には珍しい「自己啓発書」です。

しっかりした自分作りを行いたいと本気で思っている先生が増えてきているのでしょうね。

いろいろと新しい問題が増えている教育界です。

自分をしっかりさせる修養が,今の時代に求められる大事な事柄となっているのです。

この本の価値を決めているは,「はじめに」に書かれているこの言葉にあると私は思っています。

「説得力は,話の技術だけの問題ではなく,教師の生き方,人間性の問題である」

同じ話をしても,聞き手の心に響くかどうかは,話の技術だけでは決まらないのです。

聞き手の心に響くような人になるよう,自分を磨くことが,遠回りのようでも実は最大の近道なのです。

ちょっと,章立てをご紹介します。

第一章 人を育てる仕事に就いたのだ

1 教師の基本は「与える」精神にあり

2 まず「受け止める」器の大きさが必要なのだ

3 こだわりの学級経営は意外と弱い

4 アドバイスほど安易なものはない

5 土台づくりはスキマ時間に

第二章 つまるところ説得力勝負だ

第三章 人間としての幅と深み

第四章 見た目も磨かねばならない

第五章 「手っ取り早く」はあり得ない

目次を見ても,普通の教育書とは違うことが分かりますよね。

与え方を知るだけでは,不足があるのです。

受け止め方を知るだけでは,不足があるのです。

手っ取り早い方法を知るだけでは,不足があるのです。

何が大事なのか。

その道を歩んだ平先生の人生観・教師観にふれてみると,なるほどと腑に落ちるところが多々出てきます。

人に教える立場の方,自分の話が伝わりにくいと思っている方。

この本,お勧めです!

ぜひ,ご一読ください。

『究極の説得力』←イチ押し!

--

平先生は致知出版から『道徳の話』を出しました。

こちらも,すばらしい内容の本です。

----------

関連記事:

久しぶりにチーム算数を城ケ崎先生と開催しました。

しびれるようないい話が城ケ崎先生からでました。

600×8=

という計算で,さっと四千八百と答えが言えない子がいました。

このとき,城ヶ崎先生は「六八48だから,48ゼロゼロ」とまずは答えても良いと対応したそうです。

そうしたら,これはかなり分かり易かったらしく,その子は,その後,スイスイだったそうです。

この話で盛り上がったら,城ヶ崎先生は,さらに良いことを教えてくれました。

答えを書く時,まずは六八48を書き,続けてゼロゼロと書くので,その通りにまずは考えて,それから数を読めば,記述と同じになって,分かり易いんです,とのことでした。

大したものだと思った次第です。

私の方からは,5年生で学ぶ大きさの等しい分数が,数の概念が極めて大きく変化する所だと言うことを話しました。

そういうことを自覚していると,力のいれどころがちょっと変わってきます。

そんな話ですが,かなり深く納得してくれていました。

後は,近況です。

昔は,普通に近況を話していたのですが,最近は,この近況がワールド話になっています。

これがなかなかの面白さを持っているので,これから先もチーム算数は盛り上がりそうです。

来週の22日(土),東京の水道橋で「算数ソフトのセミナー」を開催します。

ここでも,ワールド話をちょっとすると思います。

算数ソフトに関心のある先生,ぜひお越し下さい。

----------

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)