実感道徳研究会の全国大会。会長の山中伸之先生の授業です。

実感道徳研究会の全国大会。会長の山中伸之先生の授業です。

聞き惚れる話が,次々に語られます。

「語りの名人」と言っても,過言ではないと思っています。

山中先生のことは,30代の頃から知っていました。

メールがない時代でしたので,封書で届く通信を相互にやりとりしていました。

親しくお付き合いを始めたのは,野口塾が始まってまもなくの頃からです。

印象的だったのは,野口塾に初めて参加した時の山中先生の自己紹介です。

今も覚えています。

それは,運動会の練習時,子供達が移動する場面で,目印の役をやっているとの話でした。

なんと面白い話をする先生だろうと思ったのですが,その後,次第に心に響く話をするようになったのです。

それがまた,実にうまい。

大きな会場で山中先生が語られた時,ハンカチを出して涙をぬぐっていた女性の先生もいたほどです。

野口塾IN相模原の懇親会です。

野口塾IN相模原の懇親会です。

宴もたけなわとなったころ,野口先生のお話がありました。

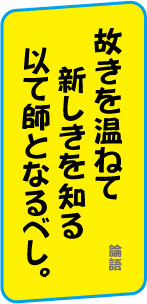

今回は,論語からの一節でした。

講師の弟子に,子貢(しこう)という人物がいました。

その子貢が孔子に問いました。

「一言にして,身の終わるまで行うべきことはありますか」

終身,行うべき事を一言で言ったら,それは何ですか。というようなことを孔子に問うたのです。

その後,野口先生は解説をしてくれました。

「それ,恕(じょ)か」

許すことです。思いやることです。

そういう慈悲の心を終身持つべきということを話してくださいました。

さらに,野口先生は続けて話されました。

「それ恕かの後には,こう続きます。

己の欲せざる所を,人に施すことなかれ」(『論語』衛霊公第十五)

このお話をなぜ語られたのか,その理由は分かりません。

ですが,野口先生がこの話をされたことは,野口塾にとってとても重要な示唆を与えていると思えています。

◆子貢は,ズバリ一言でいうとなんですか,と孔子に問うたのです。

この問い方,野口塾の基本です。

◆子貢の問いに,孔子は見事にズバリと答えています。

この答え方も,野口塾の基本です。

◆なるほどと思うのは,ズバリと答えた後に,一言講釈を入れることです。

これは野口先生の語りそのものです。

この一節,野口塾の学びにぴたりと重なっています。

そう思えただけでも,とても良い一時をいただくことができたと感謝の気持ちになりました。

--

関連記事:

野口塾IN相模原と,実感道徳研究会全国大会に参加してきました。

野口塾での私の話は「明治人の作法」です。

野口塾での私の話は「明治人の作法」です。

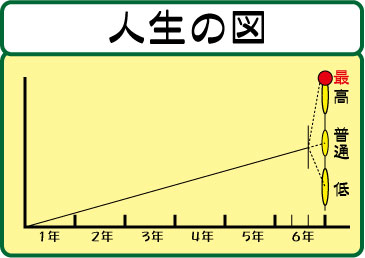

作法の具体的な話の前に,「自分みがき」について話しました。

作法を学ぶに当たり,重要な学びの姿が「自分みがき」だからです。

ですので,最近,自分を磨いたことといえば? という問いではじまりました。

愛媛の松澤校長先生と井村校長先生が,最前列に座られていたので,両校長先生に伺いました。

歯を磨いたことと,靴を磨いたことの話がちょこっと出て,その後,さらに自分を磨いていることについて話してくれていました。

大切にすることは,この歯を磨いたり,靴を磨くという日常の何気ない「みがき活動」なのです。

幼い頃,歯を磨くのを好んだ人はまずいません。たいていはいやいやです。

それをお母さんが毎日毎日,少しずつ少しずつ磨いてくれたおかげで,今は磨かないと気持ち悪いと感じるようになっています。

磨いた方がいいと思うことを,いやいやでもやり続けていると,「いやいや」が「普通」と思える感覚にまで高まっていくこと。これが作法の過程的構造です。

そんな作法の中で,一番の重要なのは,「姿勢」です。

小学校の先生は,子供達の手本です。

手本の先生の姿勢が良かったら,子供達も次第にそのお姿を真似てきます。

「先生は,良い姿勢がすきです」とでも言おうものなら,子供達はますます良い姿勢を好きになっていきます。

そういう立場にあるのが先生ですから,良い姿勢とはどういう姿勢なのか,座る位置などのお話をしました。

--

関連記事:

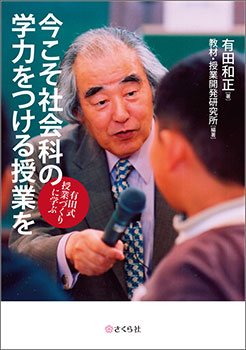

教育家庭新聞の1月1日号のBOOK REVIEWに,有田和正先生の『今こそ社会科の学力をつける授業を』が載りました。

教育家庭新聞の1月1日号のBOOK REVIEWに,有田和正先生の『今こそ社会科の学力をつける授業を』が載りました。

「ユーモア溢れる教育者最後の著書」という見出しで,本の内容が紹介されています。

「たった1つの教材から「はてな?」を引き出したその手腕を,近年のテーマにおいても見事に発揮している」

本を読みましたが,まさにreview者の言うとおりです。

--

有田先生の追悼セミナーが昨年東京で開催されました。

有田先生の追悼セミナーが昨年東京で開催されました。

古川先生,俵原先生が熱い思いで有田学を整理してくださり,その間に私も1こまお話をさせていただきました。

このセミナーの第2弾が5月2日(土)に神戸で開催されます。

事務局は関田先生です!!

東京での追悼セミナーは,非常にまじめな中,驚くほどの盛り上がりとなりました。

これが関西で開催されるのですから,どれほどの盛り上がりになるか,今から楽しみになっています。

私は,有田先生から学んだ「材料七分に腕三分」で話すことになると思っています。

--------

関連記事:

調べごとをするとき,パソコンをよく使っています。

調べごとをするとき,パソコンをよく使っています。

昔は,調べてもすぐに行き詰まっていたのですが,今は,パソコンのおかげで,かなりいいところまで学ぶことができます。

インターネットもありがたいですし,デジタルの辞書類の恩恵にも授かっています。

言葉を調べる時,翻訳サイトを利用することもあります。

今日は,グーグルの翻訳サイトで,「日本語←→中国語」を調べました。

そうしていたら,急に「修養」と「研究」はどうなっているのか気になり,ちょっと翻訳してみました。

--

中国語---→日本語

修養 ---→達成

研究 ---→調査

研修 ---→訓練

--

ほうっ!と思って,では,中国語の「調査」は,日本語の何に当たるのか調べたら,そのまんま「調査」でした。

ほうっ!と思って,では,中国語の「調査」は,日本語の何に当たるのか調べたら,そのまんま「調査」でした。

驚いたのは,この後です。

ついでに,中国語の「勉強」を日本語に訳してみました。

勉強 ---→しぶしぶ

驚きましたが,もともとはこんな意味合いだったのかも知れないと思いました。

でも,日本語の「勉強」には,プラスの価値がみっちりとついています。

また,しぶしぶを否定して生きることはできても,勉強を否定して生きることは不可能に近いと思います。

「勉強」という日本語のありがたさを感じつつ,今度は逆に,日本語の「勉強」は中国語でどうなるのか,調べてみました。

研究 ←---勉強

勉強は研究だったのです。

すると,日本語の「勉強」は,研究となり,それは日本語では「調査」と展開されます。

「勉強」は「調査」なのだと思うと,ちょっとの調べ毎にも大いなる価値を感じてきます。

「勉強」は,とてもいい言葉なのだと思った次第です。

--------------

関連記事:

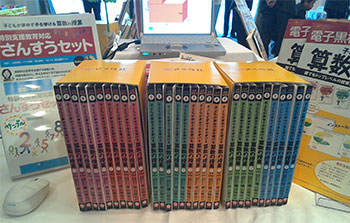

東京の市ヶ谷で開催された日教販の大市会に出展しました。

東京の市ヶ谷で開催された日教販の大市会に出展しました。

全国の教販の方々,書店の方々,出版社の方々などが700人近くは集まっていたように思います。

たくさんの人が行き交っていました。

新年なので,ご挨拶もあちこちで見受けられました。

さくら社のブースにもたくさんの方が来られ,ご挨拶と展示品の説明などで,ごった返していました。

写真は開催前の静かな一時のものです。

写真は開催前の静かな一時のものです。

ブースの2/3ほどを書籍のコーナーにし,残りの1/3をソフトのコーナーにしました。

ソフトは大人気のDVDシリーズを全面に出し,ノートパソコンで中身を提示しました。

その脇には,新作の『特別支援教育対応 さんすうセット』です。

たくさんの方々が関心を持ってくださいました。

驚いたのは,宇佐美先生の『私の作文教育』を手にした某新聞社の方が熱心に立ち読みをしていたことです。少し読んだら,はまってしまったようです。

本の魅力はこれなんだなぁと感じ入りました。

ブース展開は,あまり動くこともなく立っているので,かなり疲れます。それでも,いろいろな方々とご挨拶できると,それもまた楽しい一時となります。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)