関流のそろばんを7月頃に購入しました。

関流のそろばんを7月頃に購入しました。

今日は,ちょっとそれを眺めていました。

このそろばんは紙製の袋に入っています。

そこに購入当時の情報が墨で書き込まれています。

表には,「関流 算盤袋」と大きな字で書いてあります。

「算盤」はそろばんのことです。

《算盤,関流》と言えば,江戸時代の和算の関流です。

その流れをくむそろばんですから,見ていて気持ちが良いです。

横の縁には,「字八幡小路 関享治郎」と持ち主の名前が記入されています。

これがなぜ持ち主と分かるかというと,算盤の縁に「関氏 持用也」と書かれているからです。

関流の末裔の方なのかも知れません。

裏には,「干時明治七年十二月中旬」と記されています。

「干時」というのは,読みにくい文字です。

「時に」と読みます。

時代劇などで,「時に元禄15年・・・」などとナレーションされることがあります。

あの「時に」です。

改めて年月を言う時に使う言葉と思っていましたが,購入した時にも使われています。

日常的な言い回しだったのかもしれません。

そうして,紙袋の中を覗いてみたら,「水澤県」と小筆で書かれていました。

明治4年~8年までの間,岩手県と宮城県の間ぐらいにあった県のようです。

水澤県でバリバリに算術を勉強したのでしょうね。

--

今の時代の子は,そろばんは教科書でちょっとやる程度となりました。

今の時代の子は,そろばんは教科書でちょっとやる程度となりました。

筆算の威力に押し流されたという感じです。

少々残念です。

そろばんは五二進法なので,珠運びがかなり刺激的な頭の体操となります。

分かると,なるほどと思えてきます。

そこを授業で扱えるとかなりの算数通の先生といえます。

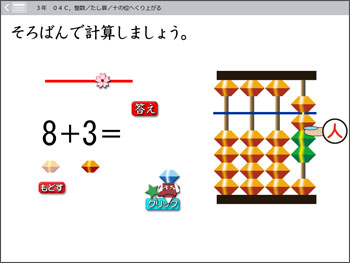

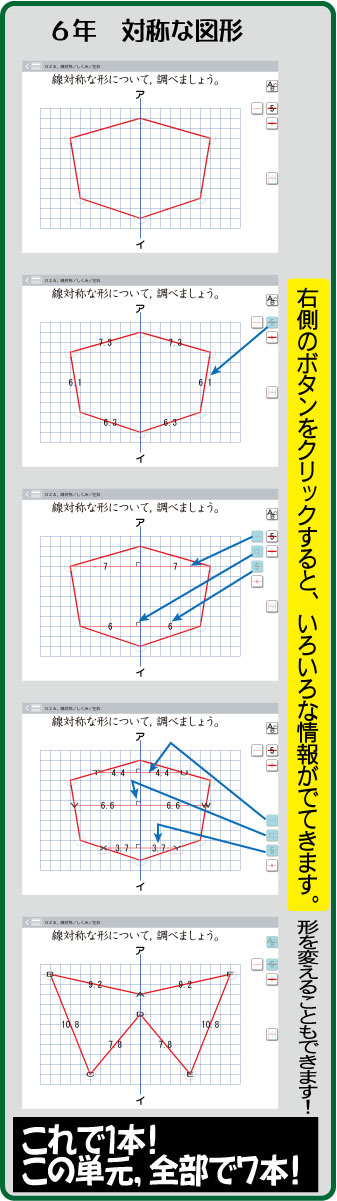

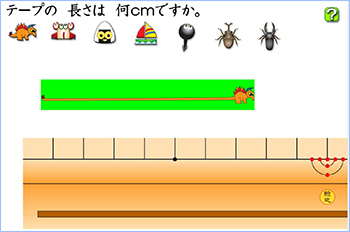

算数クラウドのソフトは,式の下の珠にマウスを乗せると,そろばん上に指が登場します。今,見えている指は「人差し指で払う」という意味です。

「3をたすのに,どうして2を払うのでしょう。」

そんなことを考えることができます。

どの先生でも,算数的に質の高い授業が出来ますね。

----------

関連記事:

今月の15日(土)に大阪で「第1回 事前学習法セミナー」が開催されます。

-----------

阿倍野ベルタ3F生涯学習センター

13時受付 13時30分開始

定員60名

参加費3000円

講師:横山験也 丸岡慎弥 阿部雅之 梶谷真弘 紀之啓 清寺真実

講座1 事前学習法とは?(丸岡) 20分 13:30~13:50

講座2 実践発表 2年生算数 (清寺) 20分 13:50~14:10

講座3 事前学習法の効果があるわけ (梶谷) 20分 14:20~14:40

講座4 実践発表 5年生算数 (阿部) 20分 14:40~15:00

講座5 実践発表 3年生国語 (紀) 20分 15:10~15:30

講座6 実践発表 5年生国語 (丸岡) 20分 15:30~15:50

講座7 特別講演 事前学習法の可能性 (横山験也) 16:00~16:50

------------

申し込みは,コクチーズからできます。

事前学習法を意識するだけで,授業がかなり変わってきます。

どう変わるか,たくさんの講座からみっちりと学ぶことが出来ます。

関西大学初等部がこの春,初めての卒業生を出しました。

その卒業式練習の第1時間目を私が授業しました。

私の指導プランは,事前学習法そのものでした。

挨拶の後,一気に最高の卒業式を目指す心作りができ,あとは流れるように進みました。

卒業式は古式にならったように厳かに挙行されたそうです。

こういう指導は誰でも出来ることです。

ちょっとした腹づもりができれば,大筋同じような指導ができます。

その肝となるのが事前学習という意識です。

若い先生方の実践発表が今から楽しみでなりません。

--

懇親会では,算数ソフトを巡るワールドワイドの話も出来ると思います。

その中の驚きのプロジェクトの話。これがすごいのです。

合間に,カンボジアの校長先生との記念写真も皆さんに見ていただこうと思っています。

親しみの表し方が,どうも日本と違うようなのです。

そうして,この日の夜は,中嶋先生が駆けつけてくれます。

中嶋先生と丸岡先生と私が同じ宿に泊まります。

ということは,久々のスーパーホテル部の開催です。

ミッドナイトですので,ちょっと珍しい話もする予定です。

こちらも楽しみです。

----------

関連記事:

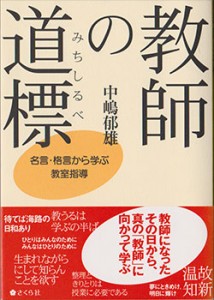

中嶋郁雄先生の新刊です。

中嶋郁雄先生の新刊です。

『新任3年目までに身につけたい「超」教師術!』(学陽書房)です。

牽引術・経営術・授業術・ダンドリ術・関係術・対応術

この6つの術が詳しく書かれています。

読むと,なかなか濃い話で,3年目でなくても読んで欲しい一冊です。

中嶋先生とは,野口塾が始まった頃から,交友を深めています。

野口塾がスタートし,数年した頃からどんどん本を書くようになりました。

さくら社からも『教師の道標』が出ています。

さくら社からも『教師の道標』が出ています。

中嶋先生は22日(土)に開催される「算数ソフトのセミナー」にも,講師としてお話下さいます。

お子さんが小学校に入学する半年前から,算数ソフトを使って家庭学習をしていました。

そのお子さん,入学前に3桁のたし算・ひき算を暗算で出来るようになりました。

しかも,1日10分15分ぐらいの家庭学習です。

驚きますよね。

お時間のある先生,中嶋先生の家庭学習の話をぜひ聞きに来てください。懇親会では教師術の話も聞くことが出来ますね。

----------

関連記事:

会社の人と中華屋で打ち合わせをしていたら,校内研を引き受けている小学校さんから電話がかかってきました。

お話を伺えば,今月の校内研に近隣の学校の先生方にも来ていただこうという事になったそうです。

その案内文書に付いてのご相談でした。

参観される先生方の人数がどう増えても問題ないので,小学校さんにとって良い形でどんどん進めてくださいと話しました。

電話を切ってから,はたと思ったことは,授業をされる先生がとっても前向きということです。

校内の先生方に見ていただくだけでも,結構緊張します。

そこに近隣の学校の先生が参加したら・・・

たいていは腰が引けてきます。

そこを引き受けているのですから,腹が据わっています。

教師としての資質が高いです。さすがだなぁと思った次第です。

また,最終的には校長先生がOKしないと,こういうことはできません。

しっかりとした信念をお持ちの校長先生です。敬服いたしました。

24年間小学校に勤めていましたが,校内研を公開したという経験はありません。

話題として聞いたこともありません。

全国の友達の先生からも聞いたことがありません。

もしかしたら,私にとっても,とてもいい記念となりそうです。

いい小学校さんに巡り会ったと思っています。

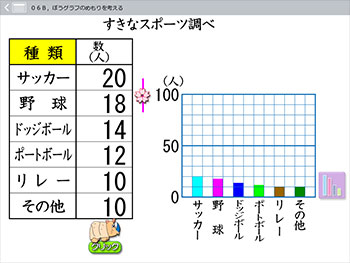

10月の研究授業の時,3年生の棒グラフの授業がありました。

10月の研究授業の時,3年生の棒グラフの授業がありました。

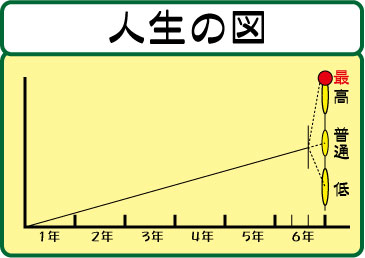

北海道の福嶋先生とコラボして開発した縦軸の最高値を考えるソフトを協議会の時に御披露し,プレゼントしてきました。

縦軸の最高値だけにスポットを当てたマニアックなソフトです。

表を見て,縦軸の数値を自分で操作します。

縦軸の最高値を100人にしたら,右のように物足りない棒グラフになります。

最高値を小さくしすぎると,棒がグラフの枠から飛び出してしまします。

ちょっと笑いも誘ってくれるソフトでもあります。

お役に立つかどうか分かりかねていましたが,翌日,授業で使ってくださったようです。子ども達もおもしろがってくれたそうで,よかったなと思っています。

このソフト,算数クラウドの3年棒グラフに入っています。3年生の先生,お時間のある時に使ってみてください。楽しいですよ。

-----------

関連記事:

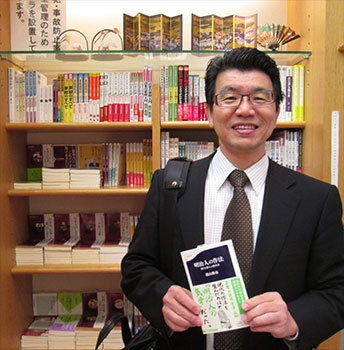

靖国神社参拝の修養ツアーの一こまです。

靖国神社参拝の修養ツアーの一こまです。

靖国神社の遊就館で河邊先生,山﨑先生と記念撮影をしました。

両先生が手にしているのは,『明治人の作法』です。

売店の書籍コーナーにあった『明治人の作法』は,この日の修養ツアーに参加した若い先生方が買い求めて下さり,陳列されていた3冊が完売しました。

私の作法の本は3冊出ています。

『明治人の作法』(文春新書)

『行儀作法の教科書』(岩波ジュニア文庫)

『小学生の行儀作法』(PHP)

もしかしたら,これにもう1さつ増えるかも知れません。

先日,とある出版社に呼ばれ,作法の本作りの話をしてきました。

社内企画が通ったら出しましょう,ということでした。

ありがたいことです。

その時,編集の方が手にしていたのは,岩波ジュニア新書の『行儀作法の教科書』でした。

本を開きながら,編集の方が言いました。

「普通のマナー本には所作の理由があまり書かれていないが,この本にはそれがよく書かれていて,とても腑に落ちる。

ハウツーだけだと強制されている感じになるが,理由があると自分からそうしたくなる。」

そんな嬉しいことを言ってくれ,私のやる気も高まりました。

遊就館でお昼をみんなで食べた時でした。

海軍カレーというのがあったので,話の材料になるかと思い,私はそれを注文しました。

カレーが届いたので早速いただきました。

水の入ったコップにスプーンを浸して,カレーを一口。

まずまずの味でした。

その時です。「先生,コップにスプーンを入れるは作法なんですか」と聞かれました。

その言葉に,私はビックリ。

もう,こういう事をする人がいないんだと思いつつ,説明をしました。

作法を伝えていくことも,私の仕事の一つなのだろうなと思いました。

------------

関連記事:

今日は,靖国神社を参拝してきました。

今日は,靖国神社を参拝してきました。

野口先生が「外に出ての研修もしていきましょう」と声かけをされ,木更津の皆さんが中心になって日程を組んでくだいました。

私もちょこっとご一緒させてもらいました。

九段下で待ち合わせ。

神社の境内に入りました。

拝殿近くに,手水があります。

そこで,お清めです。

手と口を清めます。

ひしゃくに水をとり,左手に水を流します。

次に,ひしゃくを持ち替えて,右手に水を流します。

それから,口をすすぎます。

手と口を清めるだけで良いのだろうか。

顔は清めなくて良いのだろうか。

そんな風にふと思うこともありますが,

大事なことは,水で清める行為をすることで,

自分自身の心を清らかにすることです。

神社なんだ。神様とお会いしているんだ。

普段と違う神聖な空間にいることを意識する一つの儀式が水でのお清めなのです。

二礼二拍手一礼(再拝二拍手一拝)。

神様への感謝の気持ちを,今の時代はこの作法で表しています。

それから,神様と一時をすごしました。

やっぱり,何とも言えない良さを感じます。

参拝の後は,遊就館見学です。

遊就館の売店には書籍も置いてあります。

そこに,私の『明治人の作法』が並んでいると聞いていたので,早速行ってみました。

ありました。3冊も。

1冊を購入し,お店の人から許しをいただき,記念写真を撮りました。

撮影をしてくれたのは,友達の先生です。

遊就館でビデオを見ました。

ほんの一瞬ですが,校庭で小学生が刀のようなものを校長先生から拝領する場面が流れました。

刀をいただいた子は,それをさっと頭より上の方に持ち上げました。

この所作,卒業証書を校長先生から手渡された時の作法に通じています。

ありがたくいただく心があると,自然と恭しくいただくようになります。

いただいた品を頭より上に持ち上げたくなります。

そうやって,感謝の気持ちを先方に示してきたのが日本人なのです。

一瞬の映像でしたが,印象的でした。

----------

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)