昨日,チーム算数が開催されました。

いつものメンバーがいつもの場所に集まり,いつものように話しました。

今回は,佐々木先生のレポートが2つありました。

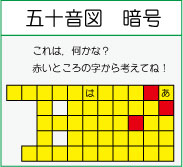

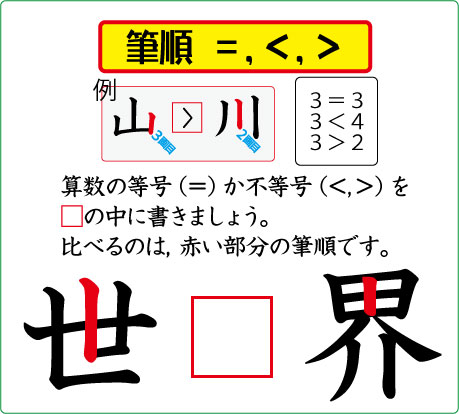

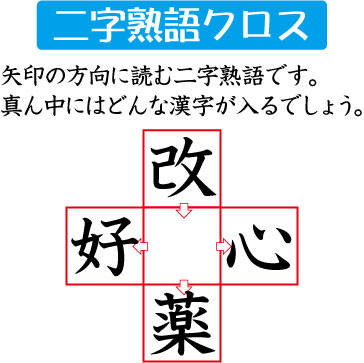

1つは学習ゲームのあれこれ。

中味が盛りだくさん。

少しずつ,フェイスブックの日本基礎学習ゲーム研究会のページにアップしてくれますので,そこでも,楽しみたいと思います。

もう一つは,なんと国立歴史民族博物館(通称,歴博)と連携しての実践レポートです。

この歴博は私の家からも車で30分程度の所にあるので,調べ物があるときには,よく行っていました。

館内の展示は当然のように圧倒的な量で,実に充実しています。

同様に,館内の書籍コーナーの充実度も素晴らしく,幾たびにそこで一時を過ごしました。

その歴博で佐々木先生が発表するとのことです。

もう,これだけで十分満足しました。

さらに驚いたのは,佐々木先生は歴博で夏休みの自由研究のアドバイザーをしているそうです。

コンピュータの先生,というイメージが強いのですが,元々は社会の先生です。市教研でも副会長を担っているほどの強者です。

今回知った活躍に,私の心も躍りました。

藪田先生が,カバンから本を取り出しました。

藪田先生が,カバンから本を取り出しました。

『人工知能は人間を超えるか』です。

この本は,ルワンダに行く道中で読もうと購入したのですが,荷物の軽量化で持って行くのをやめた本です。

仕事の合間に,ちょこちょこと読んでいたので,同じが本が出てきて,ちょっと嬉しくなりました。

藪田先生は,整然と付箋を貼っていました。特に,重要なところには大きめの付箋が1つ貼られてたので,そこを見せてもらいました。

すると,そこは私が「おっ!」と思った所と同じだったので,藪田先生のセンスにも感動しました。

どんなところかと言うと,人間の学びがクローズアップして書かれているところです。

この部分,算数教育でも戦前から重要と言われている所なのです。

人工知能の視点からも算数の教え方の重要な部分が学べるので,この本,お勧めです。

--

関連記事:

日本基礎学習ゲーム研究会のページをフェイスブックに作って半年が過ぎています。

先日,タカナシ先生から嬉しいメッセージが投稿されました。

せっかくですので,全文を引用させていただきます。

--

前、やんちゃくん勢揃いのクラスの補教に入った時、テストが始まる前早々危険な匂いが充満。

一喝したあと、『とりあえずテスト先にやりな!』伝えると、不満気に渋々テストモードへ。

さぁて、テスト終わったらこのモンスターくんたちはじけるぞ〜と思ったので、一喝したムードを残しつつ、表情かえずに、50音言葉探しバージョンの丸版問題を黙って黒板匂い書いてニヤニヤモードへ。

やんちゃくんたちだけでなく、

みんな目をまん丸キラキラにして、黒板に釘付けでした。

半分廊下に机を出していた子も、体ねじって鋭い目でチラチラ。

離席は許さず、『全員がテスト終わったら、友達と相談していいよ。それまでは、テストやってる子の気が散らないように、おしゃべり我慢!己と心の声で相談しながらやるんだよ。』

の指示に、素直に従う子ども達の表情のキラキラしたことったら、まぁかわいくてかわいくてたまりませんでした。という、吹き出してしまいそうでした。

一番はじめに正解したのは、とーってもおとなしそうな女の子。^o^

『答えは言うな。ヒントだけくれ!』

『ずるいぞ!自力でやれ!』

『じゃ一緒にやろう!』

『あ、わかった!今度は俺がこれで問題作ろ!』

とてもおもしろい補教になりました。

心配して見に来た隣のクラスの先生がキョトンとするのを横目に、帰りの会までトラプルなく終わりました。。

横山先生の子どもの心をくすぐる学習効果は最高です!

--

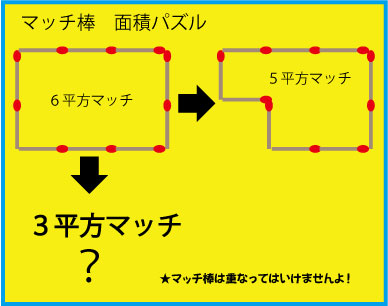

危機感迫る教室だったのですが,学習パズルを板書したら,空気が一変しました。

先生が余裕でニヤニヤできる状態になったのですから,グイッと来ますね。

こういう現実があると,子ども達がダメになっていくのは,子どもそのものがダメだからとは言い難く,どんな接し方を受けているかによるのだと感じます。

タカナシ先生のように,良いタイミングで,ちょっと頭を使うパズルを出されたら,子ども達の心もパッと明るくなります。

その良い雰囲気が帰りの階まで持続したのですから,子どもの心が前向きになっているときに,その前向きさを認めるような嬉しい一言が発せられていたのだろうなと思います。

学習ゲームが役に立って何よりです。

--

関連記事:

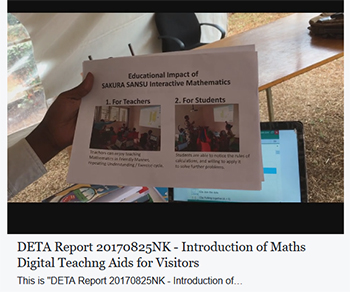

アフリカのルワンダで,ブートキャンプ(夏期集中講習)が行われました。

アフリカのルワンダで,ブートキャンプ(夏期集中講習)が行われました。

会場はASI-D社で,5教室で同時展開されました。

講習の成果については,今,分析中ですので,詳しいことは書けませんが,大成功だったことはお伝えしたいと思います。

右の写真は,その会場の1教室です。

ご覧のように,窓の向こうは道路です。

この道路はこの建物の前で行き止まりになっています。

ということで,この教室は2階に位置しています。

ところが,ルワンダは「千の丘の国」と言われるだけあり,どこもかしこも斜面です。

盆地のくぼみに行かない限り,どこでもそれなりに見晴らしが良いのがこの国の特徴といえます。

ですので,この2階に見える教室も,建物の反対側に出ると,1階となります。

教室に入ると,日本人はちょっと違和感を感じます。

ご覧のように,柵がしてあるからです。

2階なんだから,そんなにまでしなくても・・・と思いますが,危ないのでしょうね。

防犯用の柵があるのが普通な国に来てみると,日本の安全度が著しく高いことを改めて感じ,実にありがたい国に住んでいるのだと,日本人であることに感謝の気持ちが湧き上がってきます。

日本の民家は,雨戸を普通に備えています。

雨用の備えですが,防犯力も高いです。

日中は目に触れないところに収納し,夜や雨の時に出して来ます。

こういう収納式を開発してきたのが日本なのかと,ルワンダの柵を見て思ってしまいます。

収納式と言えば,昭和30年頃まであった「ちゃぶ台」,今も現役で活躍している「ふとん」など,日本の伝統的な道具は収納式になっています。

生活中に知恵を巡らす日本は偉大だ!と,そんなことすら,柵を見て感じてきます。

同じように,教育についても,日本の教師の知恵は素晴らしいです。

それをどうやって途上国に伝えていくのか,それが今の私の仕事の一つになっています。

世界に目を向けられる先生方と交流しつつ,ほんの少しでもその道で貢献できたらと思います。

今週の土曜日は,「チーム算数」です。

今回は,ルワンダのあれこれを話すことになりますが,特に,ブートキャンプから見えてきたことなども,少し話をすると思います。

今は夏休み中ですので,全国各地で算数のセミナーなどが開催されています。

実践的に優れた内容が発表され,受け継がれ,日本の算数がこの夏も成長をしていきます。

そんな中,たぶん,一番ぶっ飛んでいる内容が出てくるのがチーム算数だと思います。

こんな変わった算数集団が,よくぞ続いているものだと思います。

来週の火曜日は,若い先生方と一献傾けます。

特にテーマが決まっているわけではありませんが,それなりに刺激的な集まりになると思っています。

若いと言うことは,それだけで可能性が巨大なのです。

それも,時代が良いので,超超超巨大となりえます。

そんなことに気づいてもらえたら,良いなあと思います。

--

関連記事:

アフリカ,ルワンダのとあるビルのエレベーター。

アフリカ,ルワンダのとあるビルのエレベーター。

待っていたら,表示が「-1」になりました。

これは見慣れぬ光景と思い,手に持っていたカメラでパチリ。

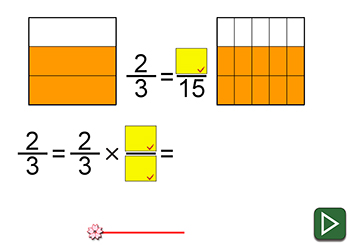

ルワンダは指導要領が変わったばかりです。

新しい教科書では,4年生に負の数が登場します。

数直線で-1~-10まで出てきます。

こういうエレベーターの表記があることを思うと,負の数の指導を早めるのも頷けます。

でも,子ども達の生活空間にはビルは無いので,「-1」を目にすることは滅多にないと思います。

気温も,一年中,最低気温は10度~20度の間です。

こう思うと,北海道や東北地方でこそ,4年生で負の数を学ぶのも大切かなと思えてきます。

新しい4年生の教科書は,大変分厚く,350ページもあります。

実質授業時数から計算すると,1日に2ページはこなすスピードになります。

ついていくのが大変だと思います。そう言うときこそ,算数ソフトの出番と思っています。

--

関連記事:

アフリカ,ルワンダで泊まったホテルのレストランです。

アフリカ,ルワンダで泊まったホテルのレストランです。

外に出なくて済むので,ほどよく,利用しました。

メニューも豊富なのですが,注文すると,「これは今できません」というのも結構あり,次第に注文はほぼ固定化されてきました。

何よりも変わっているのは,注文した物が全部できないとテーブルに出てこない,ということです。

一つでも先に出せば,場が和むのですが,とにかく待たせます。

体感的には1時間は待っている感じです。

どこでもそうなのかと思っていると,他はそうでもありません。

どうも,このレストラン独特の習慣なのかも知れません。

意見を書こうと思うのですが,字が書けません。

そうこうしているうちに,待ち時間が何分かを楽しむようになりました。

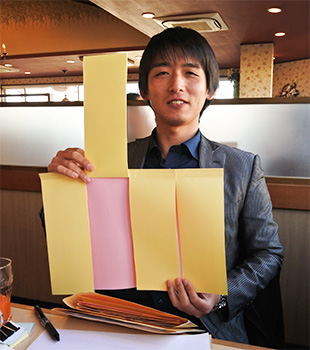

写真,私の左側の3人は,算数ソフト団の仲間です。

ルワンダでは,ずっと授業研究,教員研修のあれこれを話し合っていました。

右側の青のポロシャツの方は,神戸情報大学院大学の福岡副学長です。

初めてルワンダに行く際に,ご挨拶に伺いました。

忙しい中,時間をとって下さり,ルワンダについてあれこれ聞かせていただきました。

その福岡さんと,偶然,同じホテルで,このレストランでばったり。

福岡さんはいろいろな話をしてくれ,今は「Kイニシアチブ」を推進しているとのことでした。その話が面白く,世界に向けて発信している人は魅力的だと思った次第です。

この後,エジプトへ行かれると話していました。スケールの大きい方です。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)