本棚にあった『ことばと文化』。

本棚にあった『ことばと文化』。

ずいぶん昔の本のようで,奥付を見たら,初版が1973年。

これは,私が大学生になった年です。

東京へ行く道中,読み返したのですが,昔読んだ記憶がありません。本の中には,読んでいた形跡があるのですが・・・。

ことばの本を読んでみたくなったのは,ルワンダやケニヤに行ったからです。

先日も書きましたが,かさの単位「CC」を見ても,日本人はただの記号としてこれを見ています。

でも,英語圏の人たちは,cubic centimetreの略号とわかっているので,「立方cm」と直結します。

このあたりの面白さに,学ぶべきところがありそうな予感がして,この『ことばと文化』を再度読むことにしました。

かなり,感動しました。

講座で話すとき,大先輩が聴講していると,日本人は話しづらくなります。でも,英語圏の人は違うようなのです。

そうなる理由もわかりやすく書いてあります。

大いに勉強になり,読み終わる頃,鈴木孝夫氏の別の本も読みたくなりました。

『日本人はなぜ英語ができないか』を早速,購入。

これもいいです!

--

関連記事:

書店に入ったら2位のところに『新しい道徳』が並んでいました。

書店に入ったら2位のところに『新しい道徳』が並んでいました。

著者を見たら,北野武氏。ビートたけしさんだ。

「切れ味の良い,痛快なことが書いてありそう」と思い,そのままレジへ。

さっと読める文体で,中身もおもしろい!

現状の道徳にちょっと不可解さを感じている先生は,これを読むと頭が巡ると思います。

道徳を熱心に教えている先生は,今までとはちょっと違った視点で問われているので,それなりに頭を巡らせておくと良いかと思います。

そう言う私はどうかというと,気に入った言葉がありました。

・人間社会の中で,上に行こうとする奴は,放っておいても道徳的になる。(p149)

これが全てを語っているように思えてなりません。

--

関連記事:

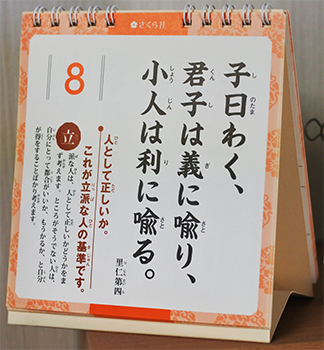

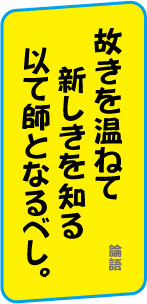

「兵法」ですから,戦って相手をやっつけることがきっちり書いてある本と思えてきます。

「兵法」ですから,戦って相手をやっつけることがきっちり書いてある本と思えてきます。

孫子を読んだことのある人は,皆さん知っているように,最高の戦い方は,「戦わずして勝つ」ことと説いているのが孫子です。

戦わないのです。

それでいて,戦わなければならない相手より優位に立つのです。

なぜ,そうするのか。

また,そうするには,どうしたらいいのか。

あれこれ,書いてあります。

学級経営では,子ども達と戦うことは基本的にありえません。

同じ方向に向かって歩んでいく師と弟だからです。

ただ,ちょっとしたボタンの掛け違いで,妙な感じになっていくことはあります。

そんなときに備えて,日頃から戦わなくてすむ方策を実践しているのが,腕の良い先生です。

原理的には,基本は言葉遣いや道具の扱いといった行儀作法の指導です。ここを毎日意図的に,自然体になるように導くと,安定します。

そんなことを思いながら,ページをめくりましたが,電車の中がぽかぽかでうつらうつらしてしまいました。

戦う気分とは縁遠い場所では読まない方が良いのかもしれません。

--

関連記事:

巨人・大鵬・卵焼き。

巨人・大鵬・卵焼き。

この世界のことが書いてある本なのかと思ったら,全く違いました。

まだ,半分ほどしか読んでいませんが,おもしろいことを私に伝えてくれています。

『ナガシマ学』は巨人の長嶋を原点に,そこから世の中の各種事象へベクトルを照射し,見えてきたことをすぱっと記しています。

これがいいです。

原点が明確なので,ぶれません。

ダメなのは場当たり的に原点が変わる本です。

ですので,読むと,自分の知っていることも,少し違う感覚で伝わってきます。

原点の違いによる相違と考えることで,私の幅も少し広くなりました。

表紙にあるように,この本を読んでいると自分の生き方も気になってきます。

また,南海の野村を比較対象としてセットしているので,自分がどっちに属するのか,ちょっとした心理テストを受けているような感覚にもなります。

そのため,この本を読みつつ,不思議なほどに自分を見つめ直していました。

さらに,一般常識をどの程度知っているかを確認できる面白さを感じます。

農耕民族の話が出てきたかと思うと,アリとキリギリスの話も登場します。

若い人がこの本を読んだら,どんな感想を持つのでしょう。

21日の土曜日が明石先生のSG会です。

先月参加できなかったので,今月は参加します。

この本のことも話題になるかもしれません。

そのときは,若い人の感想に耳を傾けたいと思います。

--

関連記事:

チーム算数で,私がちょっと話題に出した本です。

チーム算数で,私がちょっと話題に出した本です。

まだ,読み途中です。

著者である炭谷俊樹氏は,神戸情報大学院大学の学長です。

先日,そこへ行き,副学長の福岡氏と,松永教授にお会いしました。

いろいろとお話を伺ったのですが,考え方が自分のしていることにかなり近かったので,これは勉強になると思い,この本を買いました。

まだ,読んでいる途中ですが,グイッと来るところがあれこれあります。

「新しい世の中をデザインするという社会価値創造に取り組むこと」(p49)

「自社だけでなく,複数の会社と取り組むこと」(p49)

「ハブになれる人」(p50)

「新しい世の中をデザインする」というのは,学級をデザインすると言う事とは大きくかけ離れています。

学級のデザインなら,有名な先生のされたことをそのまま模倣する「模倣型」でも実現できます。

この本は,そういう「模倣型」の生き方ではなく,自ら新しい学級の姿を作り上げていく「探求型」のスタイルで実践しましょう,と言っているような本なのです。

そういう意味で,チーム算数の城ヶ崎先生には似合っている本だと思います。

ただ,それを世の中規模でやりましょう!と進めている本なので,直接的にはピンと来ないと思います。

自分の立ち位置を俯瞰してみると,オッと来る本です。

私はとても力強いものを感じています。

この本の続きは,明日,車中で読む予定です。

黄熱病の予防接種はどんな注射なのか,明日分かります。

--

関連記事:

関大初等部の三宅貴久子先生がインドに出発する前に紹介してくれたのが,右の『旅の指さし会話帳』です。

関大初等部の三宅貴久子先生がインドに出発する前に紹介してくれたのが,右の『旅の指さし会話帳』です。

三宅先生からは「インド」を見せていただきました。

本の作りが面白く,少々バカバカしさすら感じます。

だから,その場の会話が弾みそう!と感じ,英語版を購入しました。

ルワンダもケニヤも公用語が英語だからです。

現地の小学校にも行くことになっているので,小学生とざっくばらんな時間があったら,この本を開いてショート会話を楽しもうと思います。

--

いつか,三宅先生と海外で授業の競演をできたらいいなと思っています。

三宅先生は思考力育成。

私は奇跡の算数。

これに,海外に強い素読の先生がいてくれたら,基本的な学習がきっちりしますね。

その時には,数人の先生にも同行していただき,さらに,あれこれ有益なプロジェクトを・・・なんて思ってしまいます。

三宅先生と競演なんて,国内でも講座で1回あっただけです。

授業となると,まず,起こりえないでしょうね。

それを海外で・・・と思っているのですから,私もノー天気です。

それでも,そんなことを思っていると,次第にそっちの方向に向かうようになっているのが世の中なのです。

そういう世の中の法則に逆らわないように,この先も進みたいですね。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)