紀伊国屋に積まれていたこの本を見て,「読むしかないだろう」と思い,購入しました。

紀伊国屋に積まれていたこの本を見て,「読むしかないだろう」と思い,購入しました。

『道徳性の起源』です。

読み始めたのはいいのですが,話が分かりにくいです。

しかしながら,それを問題にしないほどの豊富な内容です。

「科学はここまで来たか」と驚きつつ読み進めた一冊です。

特に,後半は圧巻でした。

「子供は利己的な怪物であり,教師や親から学ぶことで,その生まれつきの性向に反して道徳的になると思われていた。気乗り薄の道徳家と見なされていた。私の見方はそれとは正反対だ。子供は生まれながらの道徳家で,生物学的な性質におおいに助けられている。」(p200)

こういった考えだけが記されているのではありません。この考え方を支える詳しい事例がたくさん載っています。その事例から導き出しているので,私はとても納得しています。

孟子は井戸に落ちそうな子を人は放っておけないところから性善説を唱えましたが,それを科学的に実証してしまったのがこの本と感じました。

「子供たちは間違っても科学だけは発達させないはずだ。何をどう調べてみても,科学にはほんの数千年の歴史しかなく,したがって人類の歴史の中では明らかにごく最近のものであるという結果になる。」(p272)

なるほど感がピークに達した所です。

算数の学習に「自然成長はあてにできない」と言っているように読めてきて,妙に力を得ました。

--

関連記事:

城ヶ崎先生から電話がありました。

城ヶ崎先生から電話がありました。

「丸善の津田沼店に行ったら,算数ソフトの3年生の本5冊が丸ごとありませんでした。」

きっと,どこかの小学校の先生が3年生のソフト,5巻全部を購入されたのだと思います。

5巻そろっていれば,算数の授業がとっても楽しくなります。

子ども達のやる気もパワフルになります。

この先生に教わっている子ども達,真夏日の今日も算数の時間は熱中したと思います。いいですね!

--

久しぶりに本に入っているDVDから算数ソフトを起動してみました。

久しぶりに本に入っているDVDから算数ソフトを起動してみました。

4巻の「わり算② あまりのあるわり算」です。

DVD版もグッドです。

イチゴが良い感じで動いて分かれてくれます。

九九の裏返しになるわり算,その全部で,いちごがきちんと分かれてくれます。

--

わり算では「等分除」と「包含除」を学びます。

教科書に専念していると,この2つのタイプの他にはわり算はないと思えてきます。

ところが,ちょっと視点を変えると,意外と周囲にわり算があることに気づきます。

◆体重28kgの子がいすに乗ったら,いすの脚1本は何kg支えていることになるか。

◆体重36kgの子が気を付けをしたら,片方の上履きには何kgの重さがかかるか。

これらは圧力的な考え方です。

こうしてわり算の考え方を広げると,「いすの脚はがんばっているな」とか「上履きは根性がある!」と思えてきます。

--

城ヶ崎先生のとの「チーム算数」は6月13日(土)に開催です。

その前日,12日の夕方,島根の広山先生と「国語と道徳トーク」ができそうです。神保町界隈です。

広山先生は6月に新刊を出すそうです。国語の本です。

楽しみですね。

--

関連記事:

喫茶店で丸岡先生,紀先生とお会いしたとき,お二人は宮崎で開催されていた野口先生との合宿に参加していたことを話してくれました。

喫茶店で丸岡先生,紀先生とお会いしたとき,お二人は宮崎で開催されていた野口先生との合宿に参加していたことを話してくれました。

その時の印刷物を一枚,丸岡先生がカバンから取り出しました。

そこには,3年生の教科書に出ている「花」が記されていました。

そうして,野口先生から教わったことを話してくれました。

情景が描かれている詩は,まず「どう映像化するか」が大事です。この映像化がしっかりできれば,問いはそれほど悩まずとも決めることができます。

学生の頃の私は,小説を読んでも頭に光景が浮かんできませんでした。

友達が「次々浮かぶ」と言った言葉が,何も浮かばない私には衝撃でした。

それからは,少しずつ光景を映像化するようにして読むようにしたのですが,そういう読み方が良いのかどうかもよく分からずにいました。

先日,『日本語の学校』を読み,「ああ,やっていたことは良かったのだ」とホッとしました。40年も経ってからスッキリすることもあるのですね。

そんなことがあって,思いつくままに「花」を映像化してみました。

それを口にしていたら,丸岡先生も紀先生もたいそう驚いていました。

「野口先生の鑑賞指導の素材研究=映像化」というような話となって落ち着きました。

家に帰り「花」を調べました。

私の映像化は具体レベルでの違いがありましたが,映像化していった方向は実に正しいことが分かりました。良い感じでした。

--

関連記事:

今日はSG会でした。会場は明石事務所。

参加者は必ずレポートを持って行くので,私は以前ブログに書いた「はじまりの1と0」を印刷して持って行きました。

そこに書いたことは,1から始まるものは「生活臭い」,0から始まるものは「算数臭い」ということです。

この話をしたら,面白い情報が集まりました。

1,西洋のビルは1かいがG(ground floor)で,それから上が1階(first floor),2階・・・となります。

2,駅は駅長室のあるホームが1番線。離れるに従って,2番線,3番線となり,駅長室の裏側に線路ができると,そこは0番線。

3,富士山は1合目,2合目と言い,これはカンテラに入れる油がちょうど1合使い切るところが1合目。10合目にたどり着くには,油10合(一升)を必要とします。重さにして約18kg。足の遅い人はもう少し多めに用意した方が良いとなります。

駅のホーム,富士山の事例から,日本という国はとても生活臭く数字を使っていると言えます。

数と生活との密着観を大切にする文化を持っているのが日本なのでしょう。

--

「生活臭い」「算数臭い」という話から,学力テストのA問題,B問題の話題に転じました。

時間を見て,A問題とB問題をどうとらえたらいいのかについても,把握したいと思います。

--

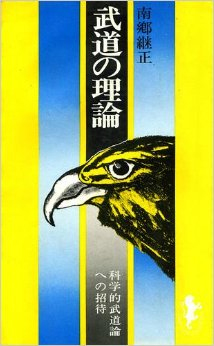

SG会の懇親会でちょっと話題になったのが,南郷継正の武道論。

SG会の懇親会でちょっと話題になったのが,南郷継正の武道論。

私が始めて読んだ武道論はこの『武道の理論』です。

この本は,どうしたら強くなるかについて,弁証法を使って論理的に示しています。

具体例が空手なので,空手を知らない人は読んでも理解が難しいだろうなと当時から思っていました。

良い本なのですが,武道を体験していない人には,ちょっとお勧めできません。

ところが,SG会の会員に剣道6段の若者先生がいます。在原先生です。

少し話をしたら,かなり納得していました。

武道を学んでいる人には,とても伝わりやすい論理が示されています。

--

関連記事:

今度の土曜日は,大阪で「事前学習法」です。

この研究を進める一つの動機となった「正三君」の本を1冊持って行きます。

算数の本ですが,その序盤の部分は大いに勉強になります。

事前学習法が気になっている先生,大阪での開催です。ぜひ,お越しください。

先生も小さな研究者として意図的に実践を進めていくことができます。

--

俵原正仁先生の新刊です。『1年生が絶対こっちを向く指導!』です。

俵原正仁先生の新刊です。『1年生が絶対こっちを向く指導!』です。

このタイトル,実にいいです。

1年生を担任したことがない先生には,ちょっとわかりにくいかと思います。

こっちをなかなか向かないのが1年生なのです。

だから,1年生を担当した経験のある先生は,自然とあの手この手が身についています。

俵原先生の感覚は1年生をこっちに向けるにドンピシャのセンスを持っています。

初めて1年生を持った先生や,以前,イマイチだった先生,この本を読んでみてはいかがでしょう。

--

1年生の担任をしたら,頭の中にしっかり入れて置いて欲しいことが1つあります。

男の子への配慮です。

どんな配慮かというと,ウンチを漏らしてしまうことへの配慮です。

男の子は全員,学校のトイレでウンチができません。格好悪い!と思っているからです。

そのために,漏らしてしまう子が出てきます。

漏らしたときは,たいてい教室の外で泣いています。

漏らしていることが分かったら,他の子に知られないようにウンチの始末やお尻ふきをします。

漏らしたことを他の子に知られてしまうと,その子は6年生までずっと陰口を言われます。

かなり良いタイミングで,スコンと言われてしまいます。

すると,その子は意気消沈。実力を発揮できない状態になります。

これは,担任が替わってもどうにもぬぐえません。

そうならないために,1年生の先生は学校でウンチをしていいことをしっかりと話します。

その時,説明的に話す先生と,「先生は今日学校でウンチをしました。スッキリしました。」と自分の体験として明るく語る先生とでは,大きな違いが出ます。

学校のトイレでウンチができる子は,実は勇気のある子なのです。

--

関連記事:

有田和正継承セミナーの会場に入った時は,すでに,古川先生が有田学の一節を語ってくださっていました。

若い先生が熱心に話を聞いています。こういう姿,実に頼もしく思います。

休み時間に入り,ご挨拶などをしていたら,「横山先生」とお声が。

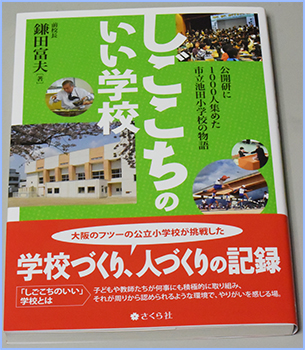

見れば,そこに鎌田富夫元校長先生が立っておられるではありませんか!!

我が目を疑いました。

「池田小から10人連れてきました」とのことで,そこでもビックリです。

商店街を歩けば,地域の方やお店の方々が「校長先生!」と次々にあいさつをしてくれます。

選挙演説をしている人が,「校長先生!」とあいさつをしてくれます。

そんな大人物,それが鎌田先生です。

鎌田先生がいらっしゃったおかげで,私は講座の中に「人格」の話を少し入れることができました。

教育で何が大事か。それは人格形成です。

人格形成を伴わない教育は愚策です。

あいさつする程度の会話で,こういった大きな刺激を私に与えてくれるのです。

こういう感化力のある人間へと教師は成長していくのが,師道の正しい道なのだと思っています。

懇親会にも池田小の先生方が集ってくださいました。

普通,校長先生をされても,退職をしたら,あまり相手にされなくなります。

退職されてすでに3年も経っているのですが,勤めた小学校から10名もの先生方を誘って参加されていたのです。常識的には,ありえません。

しかも,小学校があるのは大阪。会場は兵庫です。

人格形成の重要性を懇親会でも肌で感じました。

改めて,『しごこちのいい学校』を出版できて,本当に良かったと思った次第です。

学年主任や管理職など,若い先生への指導的立場が見え始めている先生,人格者の書いた本を読んでおくことをお勧めします。

鎌田先生は現在池田市教育委員会教育政策課の教育課題研究推進員をされています。「ふくまる教志塾」を教えていただきました。

鎌田先生は現在池田市教育委員会教育政策課の教育課題研究推進員をされています。「ふくまる教志塾」を教えていただきました。

大阪の池田市で開催されている塾です。

これから先生になる皆さんのために開催している塾です。

先生になる前に,教師としての自覚を知り,教師としての人格を持とうとする,そういう若者が育ってくれたら,これは教育界の未来が頼もしくなります。

池田市で教鞭を執りたいと願う青年は,ふくまる教志塾に参加しましょう!

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)