この本は,明治書院が刊行を続けている新釈漢文大系の第3巻『小学』です。

この本は,明治書院が刊行を続けている新釈漢文大系の第3巻『小学』です。

とても,面白く勉強になります。

特にありがたいのは,言葉の解説です。

例えば,「弟」。

広辞苑を引くと「同性の年下のきょうだい。」など,意味が記されています。

この意味は,今の時代の意味です。

弟のように平素使っている言葉の意味ですから,「そうですか」という程度で,驚きや感動は特にありません。

それが,この本では次のように出ています。

○弟 年少者としての徳

さらに,余説として次のように記されています。

「弟」とは,元来,兄に対して敬意ある態度をとることである・・・・

この解説を読むだけで,ふっと二宮尊徳の「推譲」が思い出されます。

「人の道は譲りにあり」

弟として生まれてきたことは,大切な徳の一つ「譲る心」を厚めに学ぶことができるのです。

弟への見方が変わってきます。

こういうのが積もって,観に影響を与えていくのだと思っています。

--

新釈漢文大系は,言葉の解説が実に豊富で,ありがたいシリーズです。

読んでいると,まるで野口先生の国語の授業を受けているような気持ちになります。

------------

関連記事:

ついにアマゾンに出ました!

ついにアマゾンに出ました!

『教師教育』(さくら社)

教師教育ネットワークの上條晴夫先生の責任編集です。

執筆陣は実に豪華です。

--

福山憲市先生, 山田洋一先生,

横藤雅人先生, 甲斐崎博史先生,

菊池省三先生, 石川晋先生,

寺崎賢一先生, 野口芳宏先生,

ちょんせいこ先生,藤川大祐先生,

渡部淳先生, 関田一彦先生,

松木健一先生, 藤岡完治先生,

石井英真先生, 武田信子先生,

秋田喜代美先生, 久冨善之先生,

藤原顕先生, 西條剛央先生,

松田悠介先生, 桐田敬介先生,

吉國陽一先生, 一柳智紀先生,

坂本篤史先生, 後藤武俊先生,

村井尚子先生, 山辺恵理子先生,

木村優先生, 渋江かさね先生,

野口晃菜先生, 福地健太郎先生。

話題の先生,新進気鋭の先生,大御所の先生がずらりそろい踏みです。

本の中は3つの章で構成されています。

第1章 教師教育の見取り図

第2章 教師教育の論点20

第3章 教師教育者が知っておくべき世界の教育研究者10人

初任者指導をされている先生。

管理職の先生。

自治体の教育センターの先生。

教員養成の大学の先生。

教師を育てる役割にかかわっているすべての方に,読んでいただきたい1冊です。

『教師教育』の発売日は1月26日です。

楽しみです。

--

明日は松戸市の寒風台小学校へ行きますが,そこで話すのは,「価値ある選択」「せいの教育」の当たりになりそうです。

初めてこの話を聞く先生が多いと思いますので,しっかりとお話をしたいと思っています。

--

関連記事:

教育家庭新聞の1月1日号のBOOK REVIEWに,有田和正先生の『今こそ社会科の学力をつける授業を』が載りました。

教育家庭新聞の1月1日号のBOOK REVIEWに,有田和正先生の『今こそ社会科の学力をつける授業を』が載りました。

「ユーモア溢れる教育者最後の著書」という見出しで,本の内容が紹介されています。

「たった1つの教材から「はてな?」を引き出したその手腕を,近年のテーマにおいても見事に発揮している」

本を読みましたが,まさにreview者の言うとおりです。

--

有田先生の追悼セミナーが昨年東京で開催されました。

有田先生の追悼セミナーが昨年東京で開催されました。

古川先生,俵原先生が熱い思いで有田学を整理してくださり,その間に私も1こまお話をさせていただきました。

このセミナーの第2弾が5月2日(土)に神戸で開催されます。

事務局は関田先生です!!

東京での追悼セミナーは,非常にまじめな中,驚くほどの盛り上がりとなりました。

これが関西で開催されるのですから,どれほどの盛り上がりになるか,今から楽しみになっています。

私は,有田先生から学んだ「材料七分に腕三分」で話すことになると思っています。

--------

関連記事:

明石先生の御自宅での新年会に参加してきました。

明石研の古参OB,そのお子さんが明石先生を囲んで,楽しく歓談してます。

そんな中に私も入って,しばしアットホームな一時を楽しみました。

時々,明石先生が「○○君,今年の抱負」と声をかけます。

それを受けて,あれこれ話す場面もありました。

その中で,白石さんが「思うと考えるの違い」を話し始めたので,どうしてそういうことを思ったのか,その源を尋ねました。

すると,カバンから『日本語練習帳』を取り出し,語彙の量など,なるほどと思う話をしてくれました。

すると,カバンから『日本語練習帳』を取り出し,語彙の量など,なるほどと思う話をしてくれました。

本をカバンに入れている人は違うなと思った次第です。

家に帰り,気になったので本棚を探してみました。

サラッと読んでみて,肌が合うかどうか微妙な雰囲気を感じるのですが,奥の深さも感じるので,この機会にもう一度読んでみようと思いました。

白石さんに感謝です!

--

関連記事:

いよいよ大晦日。

いよいよ大晦日。

紅白歌合戦が始まっています。

学生の頃は楽しんで見ていましたが,今は見たいという気持ちも起こりません。

知らない歌手がほとんどで,歌はさらにわかりません。

自然,いつもと同様,仕事を進めています。

プログラムの途中,本棚を見たら,隅っこに良い感じの本がありました。手にとって見たら,『国体の本義』(文部省)でした。

以前にも読んだのですが,一言で言うとどういう事なのか,よく分かりませんでした。

多分に,素直に読む力が弱いのです。

検めて読んでみると,なるほど!とすとんと入りました。

大事なことは,「本を立てて末を生かす」ことです。

本だけしっかりしていればいいのではなく,末だけ良ければいいのではなく,本をしっかりさせることで,末がいっそう良い形になるように歩むことなのです。

--

今年も良い一年でした。

驚くようなことが起こり始めています。

それもこれも皆さんのおかげです。ありがたく思っています。

ますます「本」をしっかりさせ,「末」が躍動するよう,粛々と前進したいと思います。

-------------

関連記事:

★第135回 野口塾 IN 相模原 1月10日(土)

私のテーマは「明治人の作法」です。

★第136回授業道場野口塾 IN 木更津 1月17日(土)

私のテーマは「卒業式の作法 儀式とは何か」です。

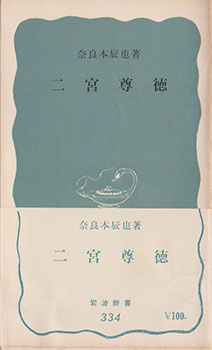

そこに向けて,少しずつ準備をしていたら,木更津技法研の第2回修養会で「二宮金次郎」について,話すことになりそうと連絡を受けました。

まあ,実際には話をしないかも知れませんが,良い機会のなで本棚にあった『二宮尊徳』を再読しました。

二宮尊徳と言えば,少年時代の銅像が有名です。

戦前の小学校の象徴のような存在でした。

ですので,細身で小柄,清貧。

そういう印象がつきまとっていました。

こういった印象が勝るのは,調べるように勉強をしていないからです。

「学び薄ければ,印象勝る」

二宮尊徳は身長180cm超,体重90kg超の大柄の人です。

体格が良いと,その体格を活かして・・・となりがちですが,尊徳はそういう生き方はしませんでした。

どう生きたのでしょう。

皆さんも,休み中に修養となる本を読まれてはいかがでしょう。

--

1月10日の相模原。

「明治人の作法」について話します。

1,作法とは何か。

2,なぜ明治人なのか。

3,諸作法と作法の考え方。

一番難しいのは,1の「作法とは何か」です。

どういう面から見るかによって,いろいろと言いようがでてきます。

そこを人生という面からみて話す予定です。

人生から見るというのは,作法を真っ正面から見る見方です。

作法は奥が深いです。

--------------

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)