昨夜遅く,久しぶりの雷となりました。

万一に備えて,データの入っている外付けハードディスクをPCから切り離しました。

これで,一安心。

--

そうして,『風土記』です。

ようやく「肥前国風土記」に入りました。

肥前,肥後の「前」「後」の意味も書いてあり,多いに勉強になります。

ちょっと,思いにふけったのは,崇神(すじん)天皇(第10代天皇)の命を受け肥後の国へ討伐に行った健緒組(たけおくみ)が,戦勝報告をしたセリフです。

「臣(わたくし)は,かたじけなくも大君の命令を受けて・・・・討伐をすると,刀の刃を血ぬらずに・・・・凶賊どもは自滅いたしました。

大君の御威光によらなかったら,とうていそのようなことはありえなかったでしょう」

実際にはどろどろとした戦いになっていたのだと思いますが,それをそのまま正確にかくかくしかじかでしたとは,報告していません。

目の前にいる大君が喜ぶように,大君を立てるように伝えています。

しかも,まるで奇跡が起こったかのように伝えています。

こういう報告の仕方,ここに日本人の報告作法の原点があるように感じました。

また,健緒組の使った刀は,崇神天皇からの拝領刀のようにも思えています。

超高級な刀なので光をまばゆいばかりに反射します。晴れた日に敵と対峙したら,神々しい力が剣から放射されたようにも思います。

当時のハイテク技術で戦い,報告は日本人的に。そんな姿が感じられ,風土記がますます面白くなっています。

城ヶ崎先生と歓談。

今回も,「姿勢」の話しがでました。

姿勢を良くしているだけで,インナーマッスルが鍛えられるそうです。

ですので,太りの防止としても効果的なです。

また,姿勢がよいと,そこに勢いが現れます。

勢いのある姿は,人目に付きます。

それを見て,ああいいなと思った人が,同様によい姿勢をしたくなります。感化です。

「敬せざることなかれ」

これは『礼記』の一番初めに出てくる言葉です。

敬というのは,粛敬のことで,慎み敬い,姿勢正しく,心に油断がないことです。

インナーマッスルが鍛えられ,勢いもでて,さらに,「慎み深く油断無しの心」を持とうと思えば,言動も少しずつ変わってきます。ちょっとした精神修養の道に入ります。

猿と人間を比べたら,猿は毛が3本足りないと言われています。

そういう話しをしたら,知らない先生も多くて,そのことに驚いたことがあります。

とはいう私も,その3本の毛が一体どういう意味なのか,記憶から飛んでいます。

確か「知恵」があったと・・・と,このぐらいぼんやりとしか,思い出せません。

一本目の毛は「見分け」です。(みわ毛)

見分けるチカラが猿はちょっと足りないのです。要するに,知恵ですね。

二本目の毛は「情け」です。(なさ毛)

電車の席に座っているときに,体調の悪そうな方が乗ってきたら,どうぞと席を譲るような寛い心ですね。

三本目の毛は「躾け」です。(しつ毛)

お辞儀をしてもらったら,私も返して,お互いにいい気分になるような礼儀ですね。

昔から,礼儀を忘れるようになると禽獣に近くなると言われていますが,知恵と情けと礼儀を意識するだけでも,人として向上できそうな気がしていきます。

明日は,愛媛県の宇和島です。

楽しく学んできます。

春は,新しい教育書が数多く書店に並びます。

まれに,私の所に新刊が届くことがあります。滅多にないことですので,ありがたく頂戴しています。

届いた本の封を開くと,中に「献本」と書かれた手紙類が入っています。

戴いたら,できるだけお返事を送るようにしていますが,「献本」とあると,ついつられて,「御献本,ありがとうございました」と書いてしまいます。

私の大好きな算数では,「何円ですか」と問われたら,「30円です」と,同じ語で答えるのが筋となっているからです。

しかし,人間関係のやりとりは,「同じ語」では無く,「対応した語」を使って応じることが習わしとなっています。ですので,文字をよく見て,状況を考える必要があります。

「献本」というのは,相手の方が,あえてへりくだって,献上という位置関係を作っている言葉ですから,受け取った私も,相手同様にへりくだり,つつしんで受け取った意を伝えなければなりません。

「御高書,拝受いたしました」というような書き出しになってきます。

同期程度の先生からいただいた場合は,これで充分OKなので,気を楽にしてお返事を書いています。

緊張するのは,大先輩から本が届いたときです。

しかも,その封の中に「謹呈」とあったら,ちょっとまいります。

大先輩が,謹んで贈呈いたしますと言っているのですから,「御謹呈,ありがとうございます」と書いたら,とんでもない無礼者となってしまいます。「大先輩が謹んで,私に本をくださり,ありがとうございます」という意味になり,大先輩を見下げてしまうからです。世が世なら,お手討ちものです。

『風土記』(岩波文庫)の中に「常陸国風土記」が収録されています。

ここに,天皇から詔(みことのり)を戴いた家臣が,「謹みて,~~承りぬ」と返事する様子が2回でてきます。思うに,当時の定型なのでしょう。

こういう古来の,自分をへりくだらせる言い回しの前例を知ると,返事も書きやすくなります。古典に習う訳ですから,しっかりとした気持ちで書くことができます。

「謹んで勉強させていただきます」と,真面目な面持ちで筆が運ばれます。

この本は,友達の中嶋郁雄先生からいただいた新刊『困った場面,ズバリ解決! うまい教師の対応術』(学陽書房)です。

中嶋先生にとって,学陽書房から9冊目となります。書き方も滑らかで,読みやすく,情報量も多い良い本です。

その中嶋先生と,昨夜,夕食会を開きました。

3時間ほど話したのですが,「確固たる立ち位置」の話しになり,中嶋先生は多いに燃えていました。この先,2年間ぐらいは,かなりハードに勉強をすることになります。多いに学んで,大前進して欲しいです。

タイトルは「手紙」です。

小学校5年生の教材で,この作品だけが「候文」になっています。ですので,当時,手紙をきちんと書くときには候文を使って書くことが良い書き方として指導されていたのです。

その後,候文は教科書から消えていくので,この時代は,きっと文章風が変わりつつあった頃なのだろうと思えます。

その手紙も,最近はめっきり書かなくなりました。

ハガキも希になりました。

そんな時代なのですが,手紙の書き方をきちんと指導されている先生もいます。

「拝啓」で始まり,「敬具」で終わる。

これを指導するだけでも,今の時代はなかなかのものです。

先日,手紙の指導をきちんと受けているクラスの子から,お手紙を戴きました。ですので,その返事は型どおりに「拝復」と書き始めました。「拝復」と書くことによって,「拝啓←→拝復」という対応を子どもに伝えられるからです。

もちろん,大切なことは,「つつしんで・・・」という相手への敬意です。「拝啓」と書いてあっても,言われたから書いているというのは,いただけません。しかしながら,拝啓など定型化した言葉は,それを何度も使うことで,その感覚が体にしみてきます。

そんな思いがあるので,まずは,子どもが知ること。そのために,子どもに知らせることです。

本文を書き終えたら,最後の一筆を入れるのですが,「拝復」の対は何なのか。これを知っている先生もごくごく少数になりました。

対は複数あるのですが,昭和10年の教科書が教えたのは「拝具」です。

「拝復」「拝具」。

これも,日本人の作り出した美しい手紙様式です。

最近,日本の良さや,日本人の良さを真剣に追求し,少しずつ子ども達に伝えている先生が増えています。

そういう先生の豆知識の一つになればと思います。

『幼学綱要』です。

『幼学綱要』です。

道徳の本です。

読み返す度に思うことは,事例として載っている歴史のあれこれ,そこに登場する人々の多くを知らないと言うことです。

ましてや,中国の人のお話になると,いったいどこの土地で起こったことなのか,時代は日本で言うと・・・と,ハテナマークがいっぱい付きます。

しかしながら,道徳というのは,登場した人が誰であろうと,どこの土地の人であろうと,あまり関係がありません。

大切なことは,どういう良い行いがあったのかということです。

魚がないと食事ができない母。その魚が禁漁となり,母は衰えて死にそうになります。

日頃から孝行者の息子は禁を破り,魚をとったがために,役人に捕まります。

息子は役人に,自分は罰を逃れようとは思いません。よろこんで罰を受けます。でも,死んだ魚が生き返ることはないので,せめてこれを母に・・・と嘆願したそうです。

この孝行者の言葉は,上皇にもとどき,褒美がとどいたそうです。

こういったお話しがたくさん載っています。

こういったお話しがたくさん載っています。

それに加え,論語や礼記などからの一説がたくさん記されています。

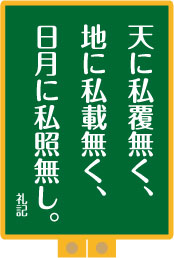

天に私覆(しふく)無く,

地に私載(しさい)無く,

日月に私照(ししょう)無し。

礼記からの「公平」の教えです。

天は自分勝手に人を差別して覆わないということをしません。

地も自分勝手に差別的に載せないということはしません。

お日様やお月様も,自分勝手にあの人は照らすまいというようなことはしません。

「天地,日月の心がけ」

心に響きますね。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)