大変珍しいことですが,映像のプロの方とお会いし,いろいろと話しをすることができました。

大変珍しいことですが,映像のプロの方とお会いし,いろいろと話しをすることができました。

たまたまですが,ソフトを紹介するビデオを自分なりに作ってみて,映像用ソフトも面白いなぁと思っていたところだったので,伺った話の一つ一つがためになりました。

これから先もソフト開発を進めていくのですが,それと合わせて,算数ソフトを使って算数の世界の面白さを発進できる映像も作れたら,算数嫌いをなくす一助になるのではないかと思います。

こんな感じで,夢が大きくふくらみました。

--

映像といえば,私の作った算数ソフト紹介ビデオに,英語の字幕がつきました。

映像といえば,私の作った算数ソフト紹介ビデオに,英語の字幕がつきました。

ケニヤの友人がつけてくれたのです。

私の音声に合わせて,まるで映画の戸田奈津子氏のような字幕で出てきます。

算数ソフトが御縁で,いろいろな方々と知り合えています。

ありがたいことだとつくづく思います。

--

関連記事:

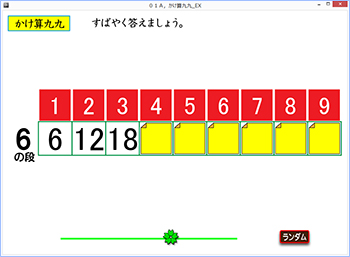

かけ算九九を5分ぐらいでザッと復習できるソフトを作るとしたら,どんな感じになるか。

かけ算九九を5分ぐらいでザッと復習できるソフトを作るとしたら,どんな感じになるか。

そんなことを思いつつ,作ってみました。

作ってみると分かるのですが,やはりシンプル イズ ベストですね。

軽快でいいです。

かけ算九九は,とにかく通してしっかり言えるようにします。

それができたら,逆に答えを言えるようにしていきます。

そうして,ランダムです。

このソフトの画面,昔の板書での九九指導から学んでいます。

黒板に,1~9の数を書きます。その左端に,その時勉強したい段の数を書きます。

そうして,先生が指示棒を持ち,最初に書いた数字のどれかをピシッ,ピシッとさします。

九九を習いたての子供達なら,「六5,30!」などと声に出します。

九九に慣れている子供達なら,即座に「30!」と答えます。

次第に電光石火のスピードになり,盛り上がります。

こういう昔の授業光景を思うと,算数は基本的にほとんど変化していない教科なのだと感じてきます。

--

宇佐美先生の新刊,『対話の害』の発売が楽しみです。

宇佐美先生の新刊,『対話の害』の発売が楽しみです。

昨日,SG会に参加したのですが,交流会の時に,何人かの先生から「宇佐美先生の『対話の害』が気になってしょうがない。買います!」とお言葉を頂きました。

こういう熱い一言,嬉しいですよね。

--

関連記事:

今度の土曜日は,明石先生の事務所でSG会です。今回の指定図書は,『説得は「言い換え」が9割』です。

今度の土曜日は,明石先生の事務所でSG会です。今回の指定図書は,『説得は「言い換え」が9割』です。

--

暑くてじめじめしていていて・・・。

それでも,授業は元気に進行します。

そんなときは,ソフトを映し出して,うっとうしさを吹き飛ばして欲しいです。

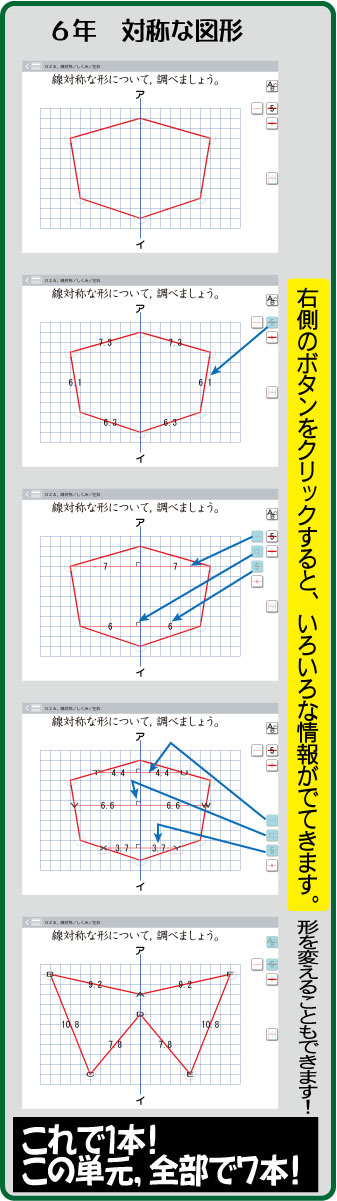

6年生で対称な図形を学習します。線対称と点対称です。

右は,その中の線対称のソフトです。

このソフトの特長は,2つあります。

1,図形を変形できる。

2,右側にたくさんのボタンがある。

ソフトを開いたら,まずは図形の頂点をマウスでドラッグしてみてください。

「線対称ってこういう物だ!」ということが伝わってきます。

次に,右側のボタンをクリックしてみてください。

各種情報が表示されます。

そのどれも,左右が同じになっていることを示しています。

ですので,線対称の特長を視覚的につかむことができます。

納得感が高いのは,情報を出したまま,図形を変形すると,変形に応じて情報も変化してくれることです。

クラウドを御活用の先生。

校内フリーライセンスを御活用の先生。

このソフトが入っていますので,マウスを子供達にも回して上げて,授業を楽しんでください。

--

算数ソフトを使って,事前学習法が行えます。

やり方はとても簡単です。

まず,授業の始まりに,ザッとソフトを見せます。どれを見せるかを決めるのが,先生の腕となります。

ザッとソフトを見せておくと,単元の下地ができます。

これができあがれば,教科書を自分の力で読み解く学習ができます。

下地ができているので,教科書を開いて読んでみると,それなりに意味が伝わってきます。

自分の力で分かってくる感触を得ることができます。

これはとても重要な姿勢です。

自分で分かってくると,もっとその先を学びたいという気持ちになるからです。

下地さえつけば,誰でも教科書ぐらいは理解できるんだ!と体感してくると,学習に余裕が出てきます。

でも,油断は禁物です。授業の終盤には,キッチリ,用語や意味などを整理し,確実にしていきます。

「ソフトで下地作り」→「自力解決(読解)」→「整序」

こんな流れです。

先生の立ち位置も少し変わってきます。

子供達の学びを応援するように対応します。

何となくですが,博物館などの学芸員さんのようなアドバイザー的存在となっていきます。

上の3段階で最も重要なのは,「下地作り」です。

これをやらないで,いきなり自力で教科書を読解していくと,学力の高い子が大変優位に学習を進める授業になります。

大事なことは,子供間の学力格差を縮めることです。

下地をつけて,どの子もそれなりにできる状態に高め,自力読解へとつなげます。

そういう下地作りに,算数ソフトは威力を発揮してくれます。

8月16日(日)に大阪で事前学習法の全国大会が開催されます。

楽しみです。

--

関連記事:

仕事の都合で,算数ソフトを紹介する簡単なビデオを作ることになりました。

仕事の都合で,算数ソフトを紹介する簡単なビデオを作ることになりました。

たまたま,アフリカプロジェクトのパートナーの方が,その手のビデオを作っていたので,あれこれ教えていただき,さっきほんのさわりを試作しました。

ありがたいのはビデオ制作ソフトの仕組みがディレクターに似ている事でした。

チュートリアルの映像で少々勉強をして,とりあえず,「作ってアップ」という基本は理解できました。

使ったソフトは,「カムタジアスタジオ」です。

昔,少し使った「ロボデモ」というソフトにちょっと似ていました。

--

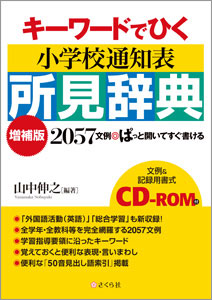

話は変わりますが,昨日,紹介をした『キーワードでひく 小学校通知表 所見辞典』ですが,アマゾンですっかり品切れになっています。

話は変わりますが,昨日,紹介をした『キーワードでひく 小学校通知表 所見辞典』ですが,アマゾンですっかり品切れになっています。

アマゾンから入荷数の連絡が届いて,すぐに出荷するのですが,それでも,あっという間に品切れです。大好評なのですね。

すぐに品切れになっても,予約ができるので,順次お手元に届くようになっています。良い時代です。

所見をPCで書くのが普通となってきたので,CDがついているこの本は,便利に使えますね。

--

関連記事:

チーム算数。

城ヶ崎先生と佐々木先生と私の3人。

佐々木先生が雑誌向けの原稿を持ってきていたので,それをみんなで読みました。

佐々木先生はICTの達人なので,そういった原稿かと思いきや,子供との接し方の原稿でした。

その内容,実に良かったです。

どう良かったかは,ここでは書きませんが,この書き方ができるのなら,これを一つの形にして,類例を集めて書いていくと,ICTとは別の「幟」がたなびきます。

1年2年と積み重ねると,その方面の実力者となっていきます。

そうなったら,楽しいです。

城ヶ崎先生からは,『私の個人主義』の感想がありました。

城ヶ崎先生からは,『私の個人主義』の感想がありました。

ところが,私がそこを読んでいなかったので,何ともよく分かりませんでした。

話題の一つに,「鼻水の話」がありました。

佐々木先生は,「あれは面白い!」と語り,城ヶ崎先生は「鼻水を水道に切り替えて授業をする予定です」と言っていました。

楽しさは少し下がりますが,その分,品があって良いです。

鼻水の話について,佐々木先生が「頂点が底辺の外に出るときがとてもいい」と話してくれました。

「高さ=垂れる」という感覚を持たせることができるからです。

「底辺=地面」と,「高さ=垂れる」で,比喩が完成です。

こういうところに着目する佐々木先生,センス良いです。

--

関連記事:

「垂直」の「垂」の意味。

これを漢和辞典で調べると,面白い授業ができることを昨日,書きました。

『漢字源』でも『字通』でも良いのですが,「垂」については字通が分かりやすいです。

字通に出ている1つめの意味を引用します。

--

[1] たれる、たれさがる、地につく。

--

垂れて,それから垂れ下がって,地面に付くのです。

そういうものと言えば,「鼻水」がうかびます。

そこから,「鼻水の話」が出てくるわけです。

その「鼻水を話」を昨日書いたら,山﨑先生から「面白いです!ぜひ使わせてください。」とお声がかかりました。5年の担任ですが,ちょいとした復習として話をするのだろうと思います。

その後,城ヶ崎先生から「鼻水が左右に移動する垂直を作ろうと思っています。」と,教材を作って授業に望む知らせを受けました。ちょうど4年生を担任しているのナイスだったようです。

この「垂直の話」は4年生向けなのですが,5年生でもちょこっと話してみるのもいいと私は思っています。

その訳を書くのですが,その前に,「垂直の話」をもう一度記します。

--

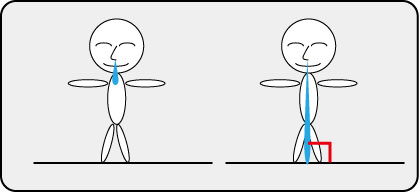

「垂直の話をします!」

「垂直の話をします!」

と言って,黒板に地面の線を引き,そこに少年の略画を描きます。

「この少年,風邪を引いています。」

「風邪を引いているので,鼻水が垂れてきました。」

「少し垂れてきたと思ったら,どんどん垂れ下がって来ました。」

「おおっ! ついに地面に付くまで垂れ下がりました。」

「そうしてできた形が垂直です。」と話し,漢字で「垂直」と書きます。

訓じて,「真っ直ぐに垂れた形が垂直」ということ伝えて,「垂直の話」が終わります。

--

題材が鼻水なので,教室は楽しい一時になります。

この「鼻水の話」を受け入れられる先生は,5年生の担任になった時にも,子供達に話してみてください。

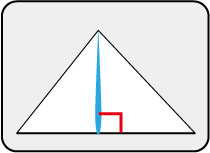

それは,「 地面」と「鼻」を結ぶと三角形ができるからです。

地面」と「鼻」を結ぶと三角形ができるからです。

5年の図形の面積では,「三角形の中に底辺と高さがある」と教えます。

これは,「三角形」→「底辺・高さ」の流れです。

「地面と鼻」は,その流れが逆になります。

骨組みとしての「地面と鼻水」があり,その「地面の両端」と「鼻」から三角形が生まれてきているのです。

「底辺・高さ」→「三角形」の流れです。

両方の流れを知ると,少しは頭が柔軟になります。

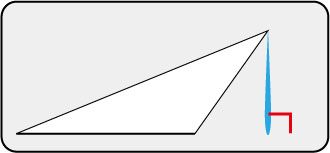

頂点が底辺から外れている場合があります。

頂点が底辺から外れている場合があります。

それでも,底辺と鼻が結ばれて三角形ができていること。

鼻水は真下に行くこと。

そんな話になり,それなりに楽しいです。

5年生の場合,このような図を画用紙などに書いて,壁に画鋲でさします。

それを回転させると,いろいろな向きの三角形を勉強できます。

--

こういう手作りの算数話に,算数ソフトを使うと,強力な授業になりますね。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)