ビッグサイトへ。教育ITソリューションEXPOです。

ビジネスパートナーのVeRSION2さんがブースを展開しているので,その見学に行ってきました。

VeRSION2さんの会場に着くと,たくさんのお客さんが集まっていて,スタッフの皆さんが笑顔で対応されていました。

グリーンを基調としたすてきなブースです!!

社長さんもブースにいたので,早速ご挨拶。

まだ30代のバリバリの社長さんです。

教育現場の未来を構築している姿が,私にはとても頼もしいです。

VeRSION2さんのブースでは,大学向けの「ソリューションカレッジ」が展示されています。

出欠の管理,授業,フォーラム,オンデマンド・・・・

多彩なシステムで,たくさんの大学で採用されています。

大学の先生による授業もありました。

英語の学習でしたが,その取り組み方がなかなか面白く,私も学生の時にこういうシステムで学びたかったと思いました。好奇心の強い生徒にうってつけと感じました。

ブースの中央には80インチのモニターセットが設置されています。

算数ソフトも映し出してくれました。

その写真を撮ったのですが,蛍光灯の点滅によるフリッカー現象が出てしまい,良い感じに撮影できませんでした。

家に帰り,ネットで調べたら,シャッター速度を 1/80 以下にすると良いことを知りました。

「なるほど」と感心しつつ,カバンからカメラを出そうとしたらカメラがありません。

どうも忘れてきたようです。こういうこともあります。

会場を歩いていたら,さくら社がお世話になっているワタナベ流通さんに声をかけられました。

しばし,歓談。嬉しい一時でした。

そうしたら,その後,熊本の桑崎先生と遭遇。嬉しいことは続くものです。

--

関連記事:

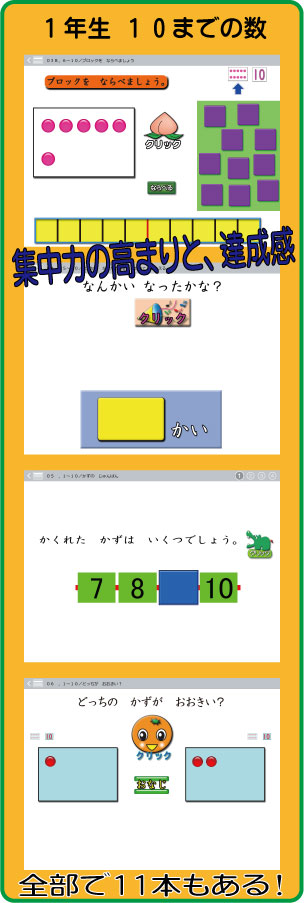

事前学習法の藪田代表のブログに,「算数ソフトは1年生でも大活躍!」と記事が載っていました。

事前学習法の藪田代表のブログに,「算数ソフトは1年生でも大活躍!」と記事が載っていました。

右の1つめのソフトと2つめのソフトを,1時間の中で使って,とってもナイスな授業が展開されました。

子ども達の机の上には,算数ブロックが並んでいます。

そうして,ソフトをクリック!

カードを見て,同じ数のブロックを机に並べます。

これを何回か楽しんだら,ソフトのカードを「数図」から「数字」に変更します。

今度は,数を見てブロックを並べます。

藪田学級の子ども達は「8だ!」「簡単!」「できた!」と声を上げて喜んだそうです。

1年生から,こうした楽しい授業で,10の合成分解にもつながる学習をしっかり行っています。この力は,先に待っているたし算ひき算で,ジワッと出てきます。

藪田先生は,次のようにコメントを書いています。

子ども達の集中力の高まりと,

達成感を得ているのが見て取れました。

嬉しいですね!

--

次に,何回鳴ったか聞いて答えるソフト(右の上から2つめ)を使って授業が進みました。

これは,藪田先生のブログからそのまま引用いたします。

「カン!・・・カン!・・・」と、音がなります。子供は一言もしゃべりません。

始めは耳だけで聞き取ろうとしていましたが、次第に指を折ってカウントする子、机上に置いた数カードを指差す子が出てきます。こういう動きが、「わかろうとしている動き」「できるようになろうとしている動き」だと褒めました。

しっかり聞くために,子ども達は誰一人一言もしゃべりません。

1年生の5月です。

藪田先生は20代の若い先生で,しかも,初めての1年生です。

その先生が,算数の授業でここまで子ども達を集中させています。

力のある先生だとつくづく思います。

--

数の合成分解は,この後,「いくつといくつ」という単元でしっかり勉強しますが,ここでも算数ソフトをバリバリ使っていただきたいです。

なにしろ,この考え方が計算を論理的に理解して進めていく大きな力となるからです。

ソフトはクラウド版・ダウンロード版に入っています。

--

関連記事:

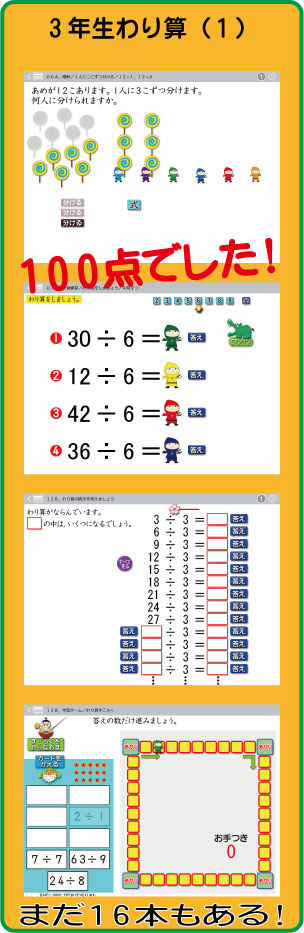

SG会に参加している石井先生。

SG会に参加している石井先生。

小学校の特別支援級を担任しています。

その石井学級に,3年生の子が算数の時間に通級をしています。

その子が,わり算のテストで100点を取りました!

非常に驚いています。

何しろ,算数の時間にだけ石井学級に通級しただけです。

ですので,算数の学習時間量は他の子と同じです。

それなのに,テストで見事100点です。

その子は,石井学級で算数ソフトを使ってから,俄然やる気になったそうです。ソフトにはハマってしまったそうです!

家に帰っても,「わり算の問題出して!」とお母さんに言うそうです。

今まで,そんなことを言ったことのない子でしたので,お母さんも嬉しい驚きでした。

夢中になって,面白がって,わり算の勉強をした結果,テストで100点という大成果につながりました。もちろん,石井先生の名サポートがあってのことです。

石井先生がこの話をしたら,明石先生がすかさず,「レポートにしなさい」とアドバイスをされていました。

石井先生は大変忙しい状態ですが,書き進めてくださることになりました。ありがたいことです。

私は石井先生のサポートの仕方が気になっています。先生の役割の重要な点が見えてくるように思えているからです。

--

ところで,わり算の計算は,たし算・ひき算・かけ算とは根本が違っています。

たし算・ひき算・かけ算は,答えが常に1つです。ですので,「的中タイプ」と言えます。答えが決まっているので,基本をしっかりマスターしていれば,的にしっかり当たります。この状態なら,計算途中であれこれ悩むことはありません。

これに対して,わり算は「探索タイプ」の計算なのです。

42÷6の答えを見つけるために,「6かな」「7かな」「もしかしたら,8かな」と,少し探索をして,どうやら「7のようだ」などと答えを見つけていきます。

的中タイプは,「暗記」することが必要です。

探索タイプは,「暗記」の上に「根気」が必要なのです。

「暗記」+「根気」という少々手間のかかる探索タイプのわり算を,石井学級に通ってきた子は,所定時間できちんとマスターしました。この子の算数力はまだまだどんどん伸びますね。嬉しいことです。

--

関連記事:

今日はSG会でした。会場は明石事務所。

参加者は必ずレポートを持って行くので,私は以前ブログに書いた「はじまりの1と0」を印刷して持って行きました。

そこに書いたことは,1から始まるものは「生活臭い」,0から始まるものは「算数臭い」ということです。

この話をしたら,面白い情報が集まりました。

1,西洋のビルは1かいがG(ground floor)で,それから上が1階(first floor),2階・・・となります。

2,駅は駅長室のあるホームが1番線。離れるに従って,2番線,3番線となり,駅長室の裏側に線路ができると,そこは0番線。

3,富士山は1合目,2合目と言い,これはカンテラに入れる油がちょうど1合使い切るところが1合目。10合目にたどり着くには,油10合(一升)を必要とします。重さにして約18kg。足の遅い人はもう少し多めに用意した方が良いとなります。

駅のホーム,富士山の事例から,日本という国はとても生活臭く数字を使っていると言えます。

数と生活との密着観を大切にする文化を持っているのが日本なのでしょう。

--

「生活臭い」「算数臭い」という話から,学力テストのA問題,B問題の話題に転じました。

時間を見て,A問題とB問題をどうとらえたらいいのかについても,把握したいと思います。

--

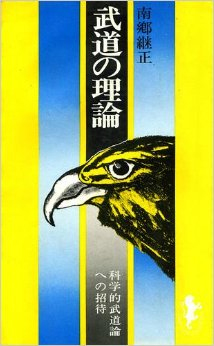

SG会の懇親会でちょっと話題になったのが,南郷継正の武道論。

SG会の懇親会でちょっと話題になったのが,南郷継正の武道論。

私が始めて読んだ武道論はこの『武道の理論』です。

この本は,どうしたら強くなるかについて,弁証法を使って論理的に示しています。

具体例が空手なので,空手を知らない人は読んでも理解が難しいだろうなと当時から思っていました。

良い本なのですが,武道を体験していない人には,ちょっとお勧めできません。

ところが,SG会の会員に剣道6段の若者先生がいます。在原先生です。

少し話をしたら,かなり納得していました。

武道を学んでいる人には,とても伝わりやすい論理が示されています。

--

関連記事:

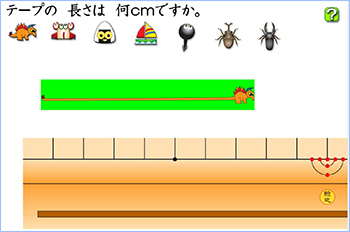

授業が始まる前に,算数ソフトの中から1つ選んで画面を出したままにしておいたら・・・。

授業が始まる前に,算数ソフトの中から1つ選んで画面を出したままにしておいたら・・・。

案の定,子ども達が寄ってきて,あれこれさわり始めたそうです。

このソフト,2年生の長さで使えるソフトです。

上に並んでいるアイコンをクリックすると,その絵柄が入ったテープが登場してきます。

出てきたテープの長さを測るのですが,テープと物差しとは少し離れています。

ですので,物差しをドラッグして適当な位置にドロップします。

子ども達がソフトをさわりながら,言っていた言葉は!

「ものさしをぴったりと当てなあかんで。」

「次は,カニ(の問題)をしよう。」

「ものさしは,順番にしよう。」

何とも,良いですね!!

「端をそろえる」という基本中の基本。それを,授業が始まる前に押さえてしまいました。すばらしいです!

この端をそろえるというのは,算数的に言うと「0をそろえる」という考えになります。

棒グラフや絵グラフでも同じです。座標の見方にもつながっていく大事な考え方です。

それを楽しんでいる内につかんできたのですから,これは嬉しいですね。

そうして,最後のクワガタの問題をやり終えるころには・・・・

・ものさしは,端をそろえて測る。

・5つごとに印がある。

・cm(センチメートル)って言うみたい。

こんなまとめまでついていたそうです。

これは,まさに事前学習。

これだけのことが頭に入っていれば,教科書の勉強も楽しくなります。

何事もそうですが,事前に何らかの情報を得ているか,いないか。これは大きな差になります。

この内容,関田先生が発行している校内通信「専手必笑」から頂きました。

第45号,「一瞬にして,達人の領域に!?②」です。

ほぼ,通信と内容が同じです。

このソフトは,算数ソフトの2年生「長さ」の「01C,れんしゅう2/何cm?/10cmまで」です。

休み時間に,見せたいソフトを起動して置いただけで,子ども達が楽しんで学んでしまうのですから,良いですよね。

--

今週の土曜日は,明石事務所でSG会です。楽しみです。

--

関連記事:

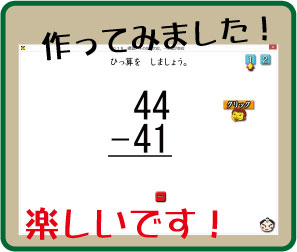

2年生のひき算の筆算のソフトを作ってみました。

2年生のひき算の筆算のソフトを作ってみました。

このソフトの特徴は決まったタイプの筆算だけが出る所にあります。

出てくるタイプは2つ。

【タイプ1】

十の位が同じ数。答えが一の位だけになる。

【タイプ2】

一の位が同じ数。答えが何十になる。

ですので,このソフトでは「36-14」のような筆算は出てきません。

十の位か,一の位が必ず同数になる筆算ばかりが出てきます。

昨夜,友達の先生とやりとりをしていて,「簡単に作れそう」と思い,やってみたものです。

図の解説がないので,かなり簡単にできると思いました。

実際,順調に作り進みましたが,途中,一工夫を考えている内に少し時間がかかりました。

このソフトがクラウドにはいるのは,かなり先になります。

もし,ご希望の先生がいらっしゃいましたら,フェイスブックかメールで,メルアドをお知らせください。

添付してお送りします。(ウィンドウズのPCで動きます)

--

こういう教材が手元にあると,授業はやりやすいです。

子ども達の乗りが違います。

有田先生が「材料七分に 腕三分」と語ってくださっていた意味がよくわかります。

子ども達が食いついて,夢中になっている内に力がついてしまう。

そういう材料が最高です。

算数ソフト,お勧めします。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)