千葉県の小学校で特別支援級の担任をされている石井敦先生から,メッセージが届きました。

千葉県の小学校で特別支援級の担任をされている石井敦先生から,メッセージが届きました。

--

今日、5年生に、ソフト④多角形の内角の和を使って特別授業をさせてもらいました。

子どもの感想より、「全て面白い」「音が面白い」と好評でした。

カマキリのは大爆笑でした。

--

特別授業ですから,何かしらの目的を持って,授業を託されたのだと思います。

そういう立ち位置にいる石井先生,信頼の高さを感じます。

「授業の要件とは何か」と問われたら,私は「楽しさ」と「納得感」と答えます。

楽しいと頭が解放され,しかも強い集中が生まれます。結果,どんどん吸収するようになります。

そこに,納得感が次々出てきたら,吸収力はさらに高まり,結果,自分で考える土台ができてきます。

「楽しくて納得,納得してまた楽しく。」

こういう授業,こういう雰囲気,これはまさに『論語』の学而第一にあるあの有名な一節と似ています。

学びて時に之を習う。亦た説(よろこ)ばしからずや。

朋(とも)有り、遠方より来たる。亦(ま)た楽しからずや。

ときどきの復習は,納得感を生み出します。

学友が尋ねてきたら,楽しさが増します。

2500年もの昔から,学びの基本構造は変わっていなように思えています。

ありがたいことに,石井先生から追加のメッセージもいただきました。

「正多角形の数が大きいほど、円に似てくると言うことがわかったことが子どもの収穫になった」

これこそ,「納得感」です。

しかも,微積の素地となっているので,高等数学へと論理がつながっています。

良いタイミングで子ども達に見せたのでしょうね。

私も授業を見たかったですね。

良い友だちを持って,私は幸せ者です。

--

関連記事:

「道徳って,何ですか」と問われたら,皆さんはどうお答えになるでしょうか。

「道徳って,何ですか」と問われたら,皆さんはどうお答えになるでしょうか。

今日は,そんな話です。

「道徳」ですから,「人格形成」だろうと思えます。

「道徳」だから,「隣人愛」だろうとも思えてきます。

「道徳」なんだから,「聖人への道」のはずだとも思えてきます。

「道徳」という言葉は抽象的な言葉なので,その時その時で解が変わりやすくなります。

変わりやすいままでも良いのですが,できればぶれない解をもてるようにしたいです。

「道徳」に対する考え方に一貫性が出てくるからです。

それには,どうしたらいいでしょうか。

私は漢字から考えるのがベターと思っています。

なぜなら,戦後,道徳が生まれたとき,「修身」とはせず,「道徳」としたのです。

どういう意味を込めてこの熟語を用いたのか,その誕生時の考え方に近づけるような気がするからです。

私の場合は,独善的ですが,単純に「徳のある道」と読み替えています。

少々の解説的には,「普通の生き方ではなく,心に徳のある状態で歩む生き方」と捉えることができます。

すると,道徳を考えるのがそれほど難しくなくなります。

それは,「徳があるか,徳がないか」そこを軸に考えればいいからです。

では,その「徳」とはどういう心の状態を言うのでしょうか。

それについては,またの機会に書きたいと思います。

--

こういう道徳話に耳を傾けてくれる先生がいます。

ありがたいです。

「徳は孤ならず。必ず隣あり」(論語里仁第四)とフッと思います。

『心に刻む日めくり言葉 子どものための教室論語』

--

関連記事:

関西大学初等部の公開研究会の翌日。大阪で開催されていた「ワン・ワールド・フェスティバル」で,突然のTV取材がありました。

関西大学初等部の公開研究会の翌日。大阪で開催されていた「ワン・ワールド・フェスティバル」で,突然のTV取材がありました。

TVのクルーが会場に入り,予定されていた撮影が終わり,クルーは会場の隅で一休みしていました。

そこに,初等部の子2名が本を持って話しかけました。「取材してもらえないか」というお願いをしに。

いただいたお返事は,けんもほろろ。

「そういうのはできない」と一蹴されました。

しかし,それからしばらくして,事態は急変。

突然,クルーが動き出し,初等部のブースへ。

そうして,一番手前にいた子二人にカメラとマイクが向き,インタビューが始まりました。

私が驚いたのは,この2人の子が,たまたま,その場にいた子だったことです。

あらかじめ取材が決まっていたら,場合によってはクラスの雄弁者を選んで受けさせることはありえます。

それなら,きちんと対応できても,そう言うものだろうとなります。

しかし,今回は,偶然そこにいた子に,カメラが向き,マイクが向いたのです。

それなのに,ご覧のように奥の子が先に話し,次に手前の子が話しています。

話をしていない子は,手をホームポジションに置き,正しく立っています。

撮影の取り直しなどもなく,子ども達は実に平然と話していました。

思考ツールを使って課題解決をしていくことは,「頭を論理的にする」のみならず,「心臓も強くする」作用があることがよくわかりました。

各自が課題解決に迫れる技(思考ツール)を獲得しているので,取り組みへの実感度が一人一人非常に高くなります。

それが,結果的に対外的な場面でも堂々と話をできる「しっかりした心」を生み出しているのだと考えられます。

思考スキルを活用して課題解決を学ぶことは,別の言い方をすると,「頭を論理的にし,心も強くなる,しっかり者へと歩んでいく道」なのだと実感させられました。

次の指導要領が思考スキルの方向へ舵取りをする意義を,この取材光景で見いだせました。

フェイスティバルに参加してよかったです。

関連書籍:

・『関大初等部式 思考力育成法』

・『思考ツール ~関大初等部式 思考力育成法〈実践編〉~ 』

・『思考ツールを使う授業 ~関大初等部式 思考力育成法〈教科活用編〉~』

・『関大初等部式思考力育成法ガイドブック』

--

関連記事:

関大初等部の公開研究会を参観しました。

関大初等部の公開研究会を参観しました。

三宅先生の授業。子ども達の発する言葉がすごいです。

自分がどう考えるかその思考の道筋を説明しています。

積み重ねて学んできたからそこ,ここまでできたのだと感心させられました。

同時に,「人の伸びには,計り知れないものがある!」と痛感しました。

翌日,大阪で国際交流の大型フェスティバル「ワン・ワールド・フェスティバル」が開催され,そこに関大初等部がブース展開をしていました。

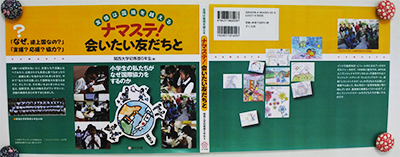

行ってみたら,子ども達が入れ替わりで自著『ナマステ! 会いたい友だちと--友情は国境を越える』の紹介と即売をしていました。

売り方も時間が経つにつれ,どんどん上手になり,お客さんも足を止めて話を聞いたり,本を開いたり。

そうして,「ありがとうございました!」と元気の良い笑顔の声が響いていました。

途中でテレビクルーが会場を撮影していました。

残念なことに,初等部の取り組みは撮影計画に全く入っていません。

クルーは撮影を一通り終え,会場の隅で一休みしていました。

それを見た初等部の子どもたち。流石です!

鍛え上げられているなぁと思う,画期的な行動に出たのです。

二人の子が本を持って,一休みしているクルーの所へ行き,「僕たち・・・・」と取材要請をしたのです。

もちろん,結果は断れました。本の宣伝と思われたようで,「そういうのはできない」と言われたそうです。

ところが!!

それから数分して,突如,インタビューが始まりました。

関大の子のアタックが,クルーの方の何かを動かしたのです!

打ち合わせも何もしていない取材が始まりました。

大丈夫かなと思っていたら,その場で即座に子ども達が対応しています。

国際協力を自分たちの事として取り組んできたその真の姿を見た思いです。

この一連のやりとり,これこそまさに関大初等部式アクティブラーニングです。

総合的な学習はこういう力が付く勉強なのです。

公開とフェスティバルを通じて,関大初等部の取り組む内容のすばらしさに,改めて感動しました。

--

関連記事:

篠田先生からも,とっても嬉しいお知らせが届きました。

篠田先生からも,とっても嬉しいお知らせが届きました。

****

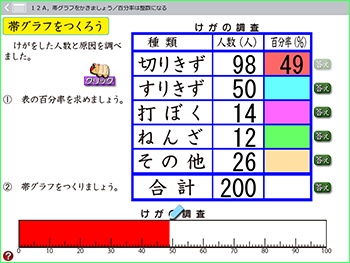

横山先生。算数ソフトの「帯グラフを書こう」「円グラフを書こう」を使って授業しました。

・割合を出さないといけないこと

・その計算式は部分÷全体であること

・百分率に直すこと

・足し算をしながら解いていくこと

そのようなグラフを書くのに必要な手順が、子どもたちの気づきからでてきました。数値も非常に簡単で、子供たちもすぐに計算することができました。またワンタッチですべて数値がでてきますので、本時のねらいである「グラフを描く」に時間を割くことができました。

ソフトで2題 教科書の問題2題。4題分のグラフを描くことができました。一名だけ最後の練習問題が途中になったのが時間配分ミスでした。

****

このメールを拝見して,篠田先生は「教師眼がいいですねぇ」と思いました。

項目立てをしています。

授業は毎日あるので,ややもするとぼんやりしがちです。

そこに,重要なことを項目だてすると,シャープに見えてきます。

書きながら,過不足にも気がついてきます。

自然な状態で,こういう書き方ができるのです。

良いですね。

篠田先生と友だちでいられて,とても嬉しいです。

その項目の中を読むと,「たし算をしながら説いていく」と記されています。

帯グラフにも,円グラフにも,「百分率を足し算しながら作成する」という一面があります。

そこに子供達が気づいたのですから,素晴らしい発見です。

そうして,驚くべき事は,「グラフを4つも描いた」という事実です。

しかも,遅れがちな子にもきちんと着目しています。

どんどん成長している篠田先生。実に良いですね。

篠田先生とは,明後日の関西大学初等部の公開研究会でお会いします。

算数ソフトを使った授業の様子も少し聞いてみたいと思っています。

--

フェイスブックに「日本基礎学習ゲーム研究会」というグループを作りました。

今,「重なり漢字パズル」を少しアップしました。

小早川先生から,理科の電気回路のソフトがアップされました。

金川先生からは,「重なり漢字作成ソフト」がアップされました。

とても楽しいグループです。

関心のある方は,フェイスブックからご入会下さい。

--

関連記事:

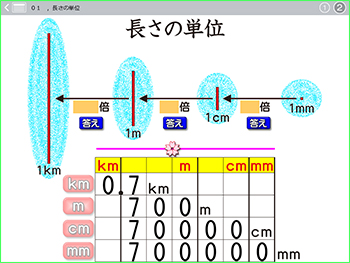

藪田先生から,嬉しいお知らせをいただきました。

****

今日は6年生の授業に補助で入り、算数ソフトを使いました。

今日は6年生の授業に補助で入り、算数ソフトを使いました。

単位換算の単元です。

習熟度別の、低位にあたる子が相手です。

パソコンを持ち込んだ時点で釘付けでした。

また「この一時間で子供の理解が進んだと思う」と、算数少人数の先生から感想をいただきました。

算数の仕組みがパッと見てわかる算数ソフト、最強のソフトだと確信しました!

****

「最強のソフトだと確信しました!」と書くのですから,よほどの事が起こったのです。

メールで少しやりとりをしたら,その「よほどのこと」がわかりました。

授業の始まりに宿題の確認をしたときの事です。

「やってませーん」と平然と言う子がいたそうです。

6年生ですから,少しすれてしまうと,こういう返事を臆面もなく言うことがあります。

その子が,授業を進めると,課題に対してしっかりと取り組み始めました。

よっぽど面白かったのでしょうね。

授業の最初と最後とでは,その学ぶ姿に歴然とした差があったそうです。

「勉強はしない方が良い」「勉強は悪いことだ」と思っている子は一人もいません。

ただ,何とはなく,気がついたら「勉強したくない」という自分になっているのです。

でも,心の奥底には,「勉強は大切」「勉強をしたい」という思いがどの子にもあります。

藪田先生の授業は,その奥底にある前向きな気持ちを引き出したのだと思います。

妙な返事をした子が,V字回復の道を歩んでくれたらと願います。

ところで,この『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』の一つの大きな特徴は,解説がほとんど記されていないところにあります。

なぜ,解説をあまり載せていないのかというと,算数が「きまり」でできているからです。

「きまり」は規則正しいので,繰り返されるとそのパターンがわかってきます。

何度かクリックしたり,ドラッグしたりすると,「ああ,そういうことね」と自動的にわかってきます。

この「きまりがわかる」という感触が,算数の重大な面白さなのです。

ここを授業中に体験できると,算数は面白い勉強に感じられてきます。

藪田先生が補助で入って,ソフトを見せてくれて,何人かの子のやる気に火が付きました。

とてもありがたいです。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)