「主張ある道徳授業を創る!」セミナーで、道徳の形として一番重要な「姿勢」の話しをしました。

話しは極めて簡単に「あなたの姿(すがた)に勢(いきお)いがありますか」と、訓読みをするところから入りました。

訓読みというのは、日本人にとっては、意味が分かる読み方であり、そこには日本人の思想が込められているとも受け取れる読み方です。

基本は椅子の奥に座ります。

背もたれにはもたれません。

姿勢良く座り続けていて、疲れたら、そっと背もたれにもたれて、また元気になったら姿勢を良くします。

セミナーに参加していた鈴木文男先生から、「姿勢のお話は、卒業式が迫っているためたいへんありがたく拝聴しました。」とメッセージをいただきました。

卒業式の練習では、呼びかけ・歌・返事・証書のいただき方・歩き方など、いろいろと指導する内容があります。どれもこれも、目立つところの指導なので、自然、指導にも力が入ります。

これに比べて、座った時の姿勢は、実に地味です。ですので、通常はぐらぐらしないで座ってさえいれば、それで良しとされます。

これに比べて、座った時の姿勢は、実に地味です。ですので、通常はぐらぐらしないで座ってさえいれば、それで良しとされます。

ところが、この地味な姿勢がきちんとできるようになって、そんな子がそろって椅子に座っていると、「お見事!」と言いたくなるような光景になります。

「人間ができている」という雰囲気も漂ってきます。

なぜでしょう。

日本人は、「直」を好み、「曲」を好まないからです。

正直者は好きですが、曲者(くせもの)は好まれません。

姿勢という言葉を使う時に、「良い姿勢」「正しい姿勢」「姿勢良く」「姿勢を正して」と、「良い」とか「正しい」という言葉がついて回ります。

「良い」「正しい」がついている姿を全員の子がしていたら、その子たちはみんな良くて、正しいのです。

そう言う姿を人々は見事と言うのです。

--

関連記事:

今回のチーム算数は、三橋先生がやってきたので、大いに盛り上がりました。

三橋先生は、今は教頭先生です。

重責を担っている中、参加してくれました。

久しぶりだったので、あれこれ話が弾みました。

最近のチーム算数は、チーム道徳と思われるほど、道徳系の話が多くなっています。

そんな話をしていたら、三橋先生も道徳は勉強を積んでいるとのことで、これから先がますます楽しみになりました。

そんな話をしていたら、三橋先生も道徳は勉強を積んでいるとのことで、これから先がますます楽しみになりました。

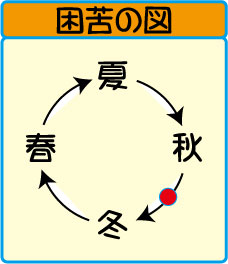

良い気分だったので、「困苦の図」を紹介しました。

三橋先生は、私の話を一度聞くだけで、非常に良く納得していました。

道徳をそれなりに勉強をしている先生でしたら、この図を見て、何とはなく分かりますね。

だいたいその通りです。

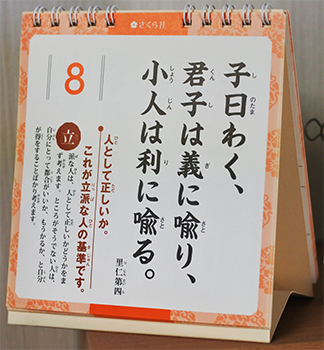

「主張ある道徳授業を創る!」のセミナーでも話したのですが、道徳をしっかり学ぶには、論語を読むことが一番の道であり、王道です。

ただ、論語は漢方薬のような道徳なので、読んだからすぐに分かるわけではありません。

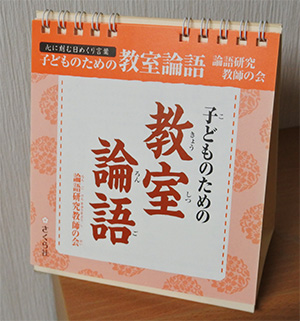

『日めくり論語』を教卓に置いて、しばらくしてから少しずつ効いてくると同じです。

『日めくり論語』を教卓に置いて、しばらくしてから少しずつ効いてくると同じです。

三橋さんも論語は好きなので、次会からのチーム算数は論語研究が中心になりそうです。

--

宇佐美寛先生の『議論を逃げるな――教育とは日本語――』は、面白いと評判です。

次会のSG会の課題図書になりました!!

--

関連記事:

第1回「主張ある道徳授業を創る!」に参加しました。

大方の先生方が懇親会にも参加していました。

それだけでも熱いエネルギーを感じました。

その上、やる気もバリバリにあって、ここに集まる先生方は、この先大いに活躍をしていくのだろうと思った次第です。

セミナーに至るまでのやりとりを事務局長の太田先生としていたのですが、とにかく返信が早い!

それだけで、「良いね!」と思っていたのですが、懇親会でお話を聞けば、御家庭が非常にビジー。そんな中のレスポンスの良さです。

日頃、どんな仕事を進めているのか、現在の関心所を聞いてみました。

そうしたら、学年への着眼があり、これまた良い内容でした。

6月に第2回があるので、そこでも引き続き話を聞いてみたいと思った次第です。

懇親会で、吉田先生が皆さんに愛されていることが分かりました。

テンポも良いですし、話の合わせ方もうまいです。

聞けば、「教師が熱く語る時間」をもうけているとのことです。

グッと来ました。

熱く語ればどうなるかは、基本的に自明です。

生物は光や熱のあるところに集まるのが自然法則です。

熱く語るということは、いわば、「徳性と学問」では話したところの、「天性・徳性」に働きかける教育なのです。

回を重ねることで、じんわりと「第二の天性」も作られてきます。

吉田先生も第2回に参加されるとのことですので、次会はもう少し伺いたいと思いました。

講座では、2年目の古橋先生が発表をしてくれました。

模擬授業を行い、その後、解説です。

資料を自分で見つけ、そこから「あいさつ」の大切さへの導きです。

解説も鈴木健二先生からの学びを持ってきていて、この若さでここまでやるかと感心させられました。

同様に、5年目の藪田先生も発表をしてくれました。

藪田先生は「家訓」での実践を解説的に語っていました。

古橋先生が1時間の授業での提案で、藪田先生は取り組みの全体のストーリーでした。

どちらにもそれなりの主張が見えてくるので、こういう違いのある発表が若い先生から出てくるのは、このセミナーの面白さとなっていくのだろうと感じています。

2人の決定的な違いは、藪田先生には「家訓」という旗印があることです。

旗印があるために、藪田先生へのフロアからのコメントは、「家訓」に集中しました。家訓へのかなりの情報を、藪田先生は一気に手に入れたのです。

専門的に学ぶ人にとっては、これ以上にありがたいことはありません。

全てのコメントが、藪田先生の頭や体に蓄積されるからです。

会場でのわずかの時間をみただけでも、この先の歩みが見えてきます。

焦点が絞られているので、研究は深まります。

気がついたら、その道のオーソリティになっているでしょうね。

旗印の無い先生はどうしたらいいかというと、今は御旗を見つける段階なのだと自覚することです。

すると、不思議なもので、フッとした時に、ハッとして、オッと来ます。

セミナーに『日めくり論語』を10冊持って行きました。

セミナーに『日めくり論語』を10冊持って行きました。

私の講座で、論語を学ぶことを薦めたこともあり、皆さんが関心を持ってくれ、完売しました。

主張あるセミナーに参加する熱意あふれる前向きな先生が論語に関心を持ったのです。

論語は道徳の王道です。

このセミナーの先々が楽しみになりますね。

--

関連記事:

『まんがで知る教師の学び』の前田康裕先生が、朝日新聞に載っていました。(こちらに写真が載っています)

『まんがで知る教師の学び』の前田康裕先生が、朝日新聞に載っていました。(こちらに写真が載っています)

学習指導要領改訂案へのコメントです。

前田先生のタイトルは

内容は納得 課題は「時間」の確保

です。

15日の朝刊です。

朝日を購読されている先生、ちょっと御覧になってみて下さい。

3月4日(土)のジュンク堂での講演会も楽しみです。詳しくはジュンク堂のhpを御覧下さい。

指導要領の改訂案、算数と道徳をちょっと見ました。

算数は、「量と測定」が「測定」「変化と関係」に変わり、「数量関係」が「データの活用」となっていました。

「データの活用」というのは、分かりやすくて良いですね。

こういう言葉を使ってくれると、頭にすんなり入るので実にありがたいです。

先生方の指導の要綱ですから、分かりやすいにこしたことはありません。

道徳は、「涵養」と「家」がナイスです。

また、CとDが入れ替わったのは、そうあるべきなので拍手をしました。

総じて良い方向に向かったと思っています。

道徳の涵養には、「論語」です。

道徳の涵養には、「論語」です。

日めくり論語はこれからますます重宝しそうです。

道徳という善玉菌を教室にジワーッと広げましょう!!

--

関連記事:

日曜日は充実した一日でした。

日曜日は充実した一日でした。

前田康裕先生と一緒にお昼を食べつつ歓談しました。

奄美大島の田中一村記念美術館でのイラスト展の経緯。

愛知の小田先生が企画開催して下さった前田先生のセミナーが縁結びだったのです。

今、田中一村記念美術館のサイトを見たら、「前田康裕まんがイラスト展~教室の学びを拓く~」と掲載されていました。

嬉しいですね!

3月4日の「前田康裕先生『まんがで知る教師の学び2』~アクティブ・ラーニング編刊行記念トーク&サイン会」の内容も少し詰めました。

ありがたいことに、ちょうどこの日、あの三宅貴久子先生が東京にいるのです。

それで、トーク&サイン会に駆けつけて下さるとのことでした。

その話を前田先生にしたら、三宅先生は師匠のような先生とのことで、「それなら対談を!」となりました。

そういうことで、3月4日は「前田先生&三宅先生の対談」もあるので、これは楽しみです。

その3月4日は、前田先生の『まんがで知る教師の学び2』が先行発売されます。こちらも楽しみです。

前田先生と別れた後、すぐに千葉の君津へ。

野口先生の御自宅へ向かいました。

観音堂に到着すると、野口先生、小山内校長、小路先生がすでに良い気分になっていました。

それから4時間ほど大歓談しました。

今年の11月2日に小山内校長の学校で「心の教育フェスティバル」が開催されるとのことです。楽しげなネーミングですが、内容はキッチリとした「道徳教育」ですの、野口先生の根本・本質・原点の世界が広がります。

今年の11月2日に小山内校長の学校で「心の教育フェスティバル」が開催されるとのことです。楽しげなネーミングですが、内容はキッチリとした「道徳教育」ですの、野口先生の根本・本質・原点の世界が広がります。

そこへ私もお誘いを受けました。即断したかったのですが、もしかしたら、日本にいない可能性もあるので・・・、目下、保留中です。

道徳の語源が本を読んでいたら出てきました。

渋沢栄一の『論語と算盤』です。

「王者の道」と出ています。

論語を読んでいると、どうも「リーダー論」のようにも思えてくることがあります。どんな人でも、年を重ねれば人より年上となり、それなりに人を導く立ち位置に立ちます。

そうなるのが分かっているので、若い時から何を学んでおいたらいいのか、それが書いてあるのです。

そんな思いがあったので、「王者の道」が道徳の語源だと知り、よくぞそこから引っ張り出してきたものだと感心した次第です。

この本、その昔、読もうと思ったのですが、すっかり忘れてしまっていた本です。

それを藪田先生が紹介してくれたので、「オオッ」と思いだし、早速読み始めました。

良い本です。

--

関連記事:

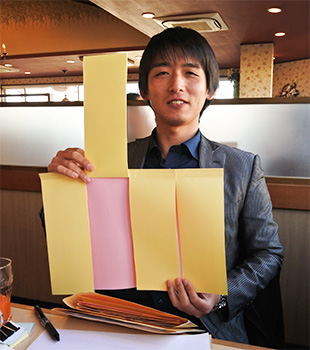

夕方から丸岡先生と夕飯を一緒にいただきました。

夕方から丸岡先生と夕飯を一緒にいただきました。

場所は、稲毛のメキシコ。

ここは喫茶店で、打ち合わせなどがあるとたいていここを使っています。

丸岡先生は銅像教育で有名ですが、実際には道徳の先生です。

ですので、「道徳読み」の話をしました。

「あとかくしの雪」で実際に「道徳読み」を体験してもらいました。

まずは、大筋の流れの体験です。

1,普通に読む。

2,「道徳読み」をする。

3,通知表を付ける。

4,省みる。

ありたいことに、初めての「道徳読み」で、丸岡先生はすっかり気に入ってくれました。

丸岡先生は道徳の専門家なので、講座では話していない1~4以外の「道徳読み」も話しました。

その後、「花子さんの3つの問い」を体験してもらったら、頭の中がぐらぐら動くようなことを丸岡先生は言っていました。

算数脳、国語脳、道徳脳と一気に変化したので、ぐらぐらするのもわかります。

そんなこんなで、どうにもこうにも、「道徳読み」は面白かったようです。

もしかしたら、大阪で「道徳読み専門セミナー」を開催するかも知れません。丸岡先生と私が講師です。

これが開催されたら、参加した先生は一気に道徳脳が鍛えられます。

良いセミナーになりますね。

そうして、最後に「世界」の話をしました。

そうして、最後に「世界」の話をしました。

大事なことは、悔いのない人生を歩むことです。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)