今朝、神藤先生からメールがありました。

学ぶところのある内容で、ありがたいメールと思いました。

来月、「主張ある道徳授業を創る!」セミナーが開催されます。

このセミナーの第1回目です。

その第1回目が始まる前に第2回目のチラシを作るので顔写真などを・・・とのことでした。

こういう前進していく姿勢は、見ているだけで気持ちが良くなります。

神藤先生とお会いするのも、久しぶりとなります。

第1回の懇親会は道徳についてあれこれ話ができそう、楽しみです。

道徳の話を一つ。

道徳の話を一つ。

生まれついてもっているのが「徳性」です。天性と言っても構いません。それが自分のど真ん中にあると思って下さい。

その自分が幼児期に身につけていくのが「三つ子の魂」という性質で、百才になっても自分自身についてまわります。

それ以外が「学問」です。

学校や本などから学ぶことで身につけていく道徳です。

こんな感じで、とりあえずざっくりと考えます。

ありがたいのは、この「学問」です。

生まれついてのものでもなく、右左が分からない幼児期に運命として受け入れたものでもありません。その後から、問い学ぶことによって得ていくものです。

ありがたいというのは、この学問は繰り返されることにより、慣れ親しみ、「徳性」「三つ子の魂」の上に被さってくることです。

それを「習い性」とか「第二の天性」と呼びます。

道徳を学ぶことの大きな流れは、繰り返し学ぶことで元々持っていた性質のように第二の天性としてさらに豊かな道徳を身にまとうようにしていくことです。

この「習い性」が分厚くなるように指導にしていくのが「道徳授業」なのです。

こういう話も、「主張ある道徳授業を創る!」セミナーで話をするかも知れません。

このセミナーはすでに満席です。

素早く申し込まれた先生、良かったですね。

--

道徳を根幹から学びたい先生にお勧めするのは『論語』です。

道徳を根幹から学びたい先生にお勧めするのは『論語』です。

モラロジーの廣池千久郎の『道徳科学の論文』にも論語など儒教本からの引用があちこちに出てきます。

論語を読んでいないと、道徳通の世界の話にはなかなかついていけません。

根本から学ぶのが実は近道で、普通、それを王道と言います。

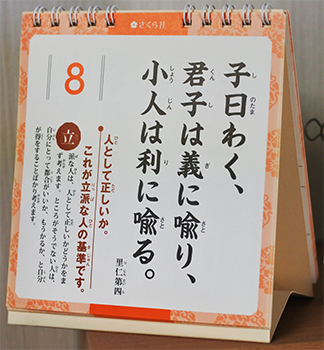

教室には、日めくり論語ですね。道徳という善玉菌がジワーッと教室に広がります。

--

関連記事:

「道徳読み」って、どういう読み方なのでしょう。

そのヒントとなるお話をしましょう。

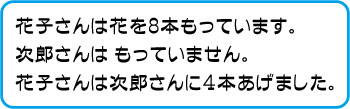

この文章を読むと、自動的に頭は算数脳になっています。

ですが、あえて、問題文を記します。

問1、花子さんの花は何本になりましたか。

常識のように、「数」に注目をして答えを導きます。頭は「算数脳」です。

今度は、違う問題文を記します。

問2、次郎さんはどんな気持ちになったでしょう。

この問題文を読むと、さっきまで注目していた「数」には意識が向かなくなります。

かわりに、次郎さんの「状況」が気になってきます。このときの頭は「国語脳」です。

同じ文章なのですが、問われ方によって、「数」に注目して「算数脳」になったり、「状況」に注目して「国語脳」になったりと、頭の働きが変わってきます。

さて、ここでさらに3つめの問題文を記します。

問3、次郎さんは本当にもらって良かったのでしょうか。

さっきまで意識が向いていた「数」や「状況」はかすんできます。

4本もらおうが、1本だけであろうが、そんなことはおかまいが無くなります。

また、花をくれた花子さんの気持ちも気にはなりますが、さほど、重要ではありません。

「何のいわれもなく物をもらう」という行為が、正しいことなのかどうかで頭が巡り始めます。

問を出されたことにより、「倫理」に注目がいったのです。

このときの頭が「道徳脳」なのです。

国語や算数の勉強には、先生も子供達も慣れ親しんでいます。

ですので、その時間になると、自動的に頭が算数脳になったり、国語脳になったりしています。

ごく自然に切り替えています。

ですが、道徳はきちんと教えられてこなかったので、自動的に道徳脳になることがありません。

子供達だけでなく、先生も同様です。

教材に、道徳脳で向き合うことが、道徳の授業では大切です。

それを行いやすい一つの指導法が「道徳読み」です。

こういうことが、「チーム算数」で語られました。

--

宇佐美先生の『議論を逃げるな――教育とは日本語――』刊行記念 宇佐美寛先生講演会に参加する方が増えてきました。

宇佐美先生の『議論を逃げるな――教育とは日本語――』刊行記念 宇佐美寛先生講演会に参加する方が増えてきました。

そうそうたる方が参加されますので、当日がとても楽しみです。

また、『議論を逃げるな――教育とは日本語――』は、明日発売です!こちらも楽しみです。

--

城ヶ崎先生が嬉しいお言葉を書いてくれていました。

城ヶ崎先生が嬉しいお言葉を書いてくれていました。

●「道徳読み」は目から鱗が落ちました。

それを受けて、平河先生も嬉しいお言葉を書いてくれました。

●私も目から鱗でした。こんなに分かりやすい道徳授業はないと感じました。

「道徳読み」は分かりやすいです。

授業がとても行いやすいです。

どの程度易しいかは、おいおい分かってくると思います。

私の話を聞いた先生からの又聞きでも、「簡単にできるな」と感じると思います。

今回は、その大筋を記しましょう。

「道徳読み」の授業の大筋

1,普通に読む。

2,道徳読みをする。

3,通知表をつける。

4,我が身に省みる。

時間があればの番外として、もう一つありますが、ここでは記すのをやめておきます。

まあ、こんな所です。

「道徳読み」の特徴の一つとして、際だった発問が無いということがあげられます。

普通に教材研究をしていると、どこかの段階で「どんな発問をしたらいいか」と、頭を悩ますことになります。

「発問が大事だ!」と強く主張する先生もたくさんおられます。

ですので、優れた発問を生み出すことが、極めて重要な作業と思い込み、発問研究に時間を掛ける結果となっています。

ですが、「道徳読み」では、発問にあまり力を入れる必要がありません。

大事なことは、「教材文中の道徳を見いだすところにある」と考えているからです。

(※ ここを詳しく書くと長くなるので、割愛します。)

発問が無いと、話し合いが行われないのでは・・・と思われるかも知れません。

その心配はほぼありません。

「3,通知表を付ける」のところで、活発に行われるからです。

そうして、何よりも、「道徳読みは」面白いです。

道徳を考えることが、実は人生を考えることなので、自然と面白いと感じられてくるのです。

道徳は人生の滋養薬であり、人生の予防薬です。

そんな思いをもって教材を読めば、これは必然的に楽しくなります。

◆この「道徳読み」の前段を2月18日の「主張ある道徳授業を創る!」セミナーでも話します。「道徳のそもそも論」の話です。

◆この「道徳読み」の前段を2月18日の「主張ある道徳授業を創る!」セミナーでも話します。「道徳のそもそも論」の話です。

この主張ある・・セミナーは人気が高いです。あっという間に満席になりました。

名だたる道徳の実践家が講師となっているからです。

道徳を少し深く学びたい先生に、私がお勧めしているのは、『論語』です。

日めくり論語を教卓に置き、道徳という善玉菌を教室にジワーッと広げましょう。

--

関連記事:

◆新年の市会です。

毎年、ブースを出しています。

今年は展示の方法に少し工夫を凝らしました。

『子どもが夢中で手を挙げる 外国語活動』を、ドーンと目立つようにしています。

ノートパソコンも2台用意し、ソフト内容をその場で見ることができるようにしました。

「いつかは英語人。いつの間にか英語人。」そんな子供達のいる教室になってしまいそうで、嬉しいですね。

この会の主催は、日教販で、会場には、全国にある教販の方々、書店の方々、出版社の方々など、総勢600~800人ぐらいの方々が集まったのではないかと思います。

ですので、たくさんの方がブースに訪れてくれ、商品の話をたくさんすることができました。

今年は良い感じで進みそうな予感が、この場でもしました。

--

◆易経の「繋辞上伝」に載っている易と簡について記されている部分を読み返しました。

◆易経の「繋辞上伝」に載っている易と簡について記されている部分を読み返しました。

相変わらず、いいですね。その通りです。

易経を表したのは伏羲(ふっき・ふくぎ)で、生きていたのは紀元前3350年~3040年(ウィキペディア)となっています。

今から5000年以上も前の人が表したのですから、凄いとしか言いようがありません。

「易簡にして天下の理得たり」

道徳の研究はここが大切なのです。

--

昨年の暮れに開催した、野口先生を囲んでの忘年会の席で、「野口塾ビギナーズ」の講師に頼まれました。

昨年の暮れに開催した、野口先生を囲んでの忘年会の席で、「野口塾ビギナーズ」の講師に頼まれました。

こういうこともあるのだなぁと思いつつ、了解をしました。

開催は5月13日(土)です。

たぶん、「道徳読み」の話をするのではないかと思います。

題材は、『ブランコ乗りとピエロ』になると思います。

この作品は奇妙な作品で、その奇妙さ加減が見抜ければ、指導は面白くなります。

それを見つけられないと、なんとも不安定な道徳になるでしょうね。

そういうことが見えるので、きっと、現場では扱いにくい教材と位置づいているのではないかと思います。

分かりやすい学習として、「家」という漢字の比喩をきちんと教えておけば、かなり質高い授業ができます。

ですが、そこまでひらめくことは、なかなか難しいです。

このひらめきは、割り算で「スイートポテト」をひらめく様な感覚と似ているからです。

スイートポテトを授業でやって、大うけした覚えのある先生は5月のビギナーズは必見です。その後は、家という漢字を見ると、とあることを思いだしてしまい、組織の根幹を教えやすくなるからです。

そうして、たぶん、時間が余るので、道徳のあれこれをついでにお話しすると思います。

そういう意味では、5月のビギナーズは、「道徳読み」ファンの先生には見逃せない講話になります。

廣池千九郎の『道徳科学の論文』(第7巻)を少しずつ読んでいますが、この巻を読むには、論語の素養が必要です。

廣池千九郎の『道徳科学の論文』(第7巻)を少しずつ読んでいますが、この巻を読むには、論語の素養が必要です。

道徳の基本ですので、これから本格的に道徳をと考えている先生は、ちょっとした時に論語に触れると良いですね。

日めくりの論語が教卓の上にあると、道徳という善玉菌が教室にジワーッと広がっていきます。

--

◆来週の土曜日(1月14日)、「第169回 野口塾 in 相模原」に参加します。

一般参加です。

野口先生の国語と、山中先生の学級経営の話をたっぷりと聞いてきます。

その次の日曜日(1月15日)は、「第10回 実感道徳研究会全国大会」です。

こちらでは、午後から「道徳読みの力を付けよ! 題材『あとかくしの雪』」というお話をしてきます。

相模原での野口塾では、野口自先生直々の「物語文の授業づくりの理論」のお話があり、その直後に、「模擬授業『やまなし』」があります。

「やまなし」は、久しく読んでいないので、改めてどういう話だったか学びつつ、野口先生の理論と授業から深く味わいたいと思います。

◆両セミナーとも、午前中から午後にまたがって開催されます。

お昼の時間がありますので、そこで、もしかしたら、外国語活動用のソフトをお披露目するかもしれません。

『子どもが夢中で手を挙げる 外国語活動』です。

発売は3月ですので、かなり仕上がってきています。

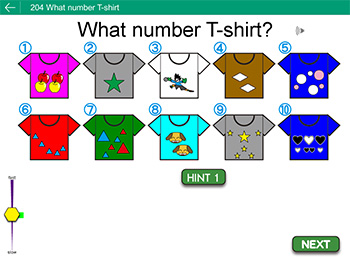

右は第2巻の4つ目のソフトです。

右は第2巻の4つ目のソフトです。

10枚のTシャツがならんでいて、ヒントが2つ出てきます。

そのヒントを聞いて、何番のTシャツかをあてます。

「HINT 1」では、Tシャツの色が発表になります。

色を聞けば、それで「これだ!」とわかりますが、ここは英語の学習です。

「HINT 2」も聞かないとなりません。

そのために、「HINT 2」を聞いてから、答えが出てくる仕組みになっています。

「HINT 2」では、絵柄が発表になります。

Tシャツの色と絵柄を聞いて、「No.3!」などと答えます。

ちょっとした英語クイズですね。

自然と何度もやりたくなります。

何度でもクイズに答えられるように、「NEXT」ボタンに仕込みがしてあります。

「NEXT」をクリックして、楽しく繰り返し学習ができます。

そのたびに、英語の発音を聞くので、自然と聞こえてきたような言葉を口にしてしまいます。

いい感じで英語が口から出てきます。

楽しいですね。

セミナーに参加される先生、お昼休みにお披露目できたら、ぜひご覧ください。

--

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)