チーム算数。

城ヶ崎先生と佐々木先生と私の3人。

佐々木先生が雑誌向けの原稿を持ってきていたので,それをみんなで読みました。

佐々木先生はICTの達人なので,そういった原稿かと思いきや,子供との接し方の原稿でした。

その内容,実に良かったです。

どう良かったかは,ここでは書きませんが,この書き方ができるのなら,これを一つの形にして,類例を集めて書いていくと,ICTとは別の「幟」がたなびきます。

1年2年と積み重ねると,その方面の実力者となっていきます。

そうなったら,楽しいです。

城ヶ崎先生からは,『私の個人主義』の感想がありました。

城ヶ崎先生からは,『私の個人主義』の感想がありました。

ところが,私がそこを読んでいなかったので,何ともよく分かりませんでした。

話題の一つに,「鼻水の話」がありました。

佐々木先生は,「あれは面白い!」と語り,城ヶ崎先生は「鼻水を水道に切り替えて授業をする予定です」と言っていました。

楽しさは少し下がりますが,その分,品があって良いです。

鼻水の話について,佐々木先生が「頂点が底辺の外に出るときがとてもいい」と話してくれました。

「高さ=垂れる」という感覚を持たせることができるからです。

「底辺=地面」と,「高さ=垂れる」で,比喩が完成です。

こういうところに着目する佐々木先生,センス良いです。

--

関連記事:

島根の広山先生と久しぶりに歓談しました。

近々,明治図書さんから『今日から使える!いつでも使える! 小学校国語授業のネタ100』が出ます。

この本を見ながら,国語の話で盛り上がる予定でしたが,来週あたりが発売のようで,国語の話はまた今度となりました。

自分の知っている若い先生が,こうしてどんどん本を出しています。

うれしいですよね。

本の代わりに,広山先生の勤務する学校の研究紀要を見せてもらいました。

紀要の巻頭の言葉は秋田健一校長です。

思いの丈をA4紙1枚に押し込めた珍しい巻頭言で,しばし秋田校長の話になりました。

目にとまったのは,「島田モデル」。

これを用いると,子供達の頭が活性化するのはなぜなのか,そんなところをワイワイと話しました。

ちょうど1週間ほど前,さくら社にホワイトボードが入ったので,そこに島田モデルの板書例を書いてもらいました。

話が具体的になり,面白かったです。

場所を変えて,いつもの中華屋「上海美食」へ。

終電近くになるまで,ずっと語らいました。

--

この日,お世話になっているほるぷ出版に行った帰り道,国文の専門古書店「西秋書店」に立ち寄りました。

この日,お世話になっているほるぷ出版に行った帰り道,国文の専門古書店「西秋書店」に立ち寄りました。

しばし,棚を見ていたら,「オッ!」とくるタイトルがあったので,購入しました。

『日本の俗信』です。

家に戻り,少し読みました。

○三人で写真にうつると,真中の人が死ぬ。

懐かしい迷信が記されていました。

これなどは,

1,真ん中には年長者が位置しやすいこと。

2,真ん中を遠慮する気質のあること。

これらから発生してきた迷信と思います。

写真の広がりから生まれた比較的新しい迷信ですが,スマホなどで毎日何枚も人の写真を撮る時代になり,そんなことかまっていられなくなっているのが現代です。

迷信の消滅理由の一つがここに姿を現しています。

こういう民俗学的な本は,いろいろと思いを巡らせてくれるので,面白いですね。

--

関連記事:

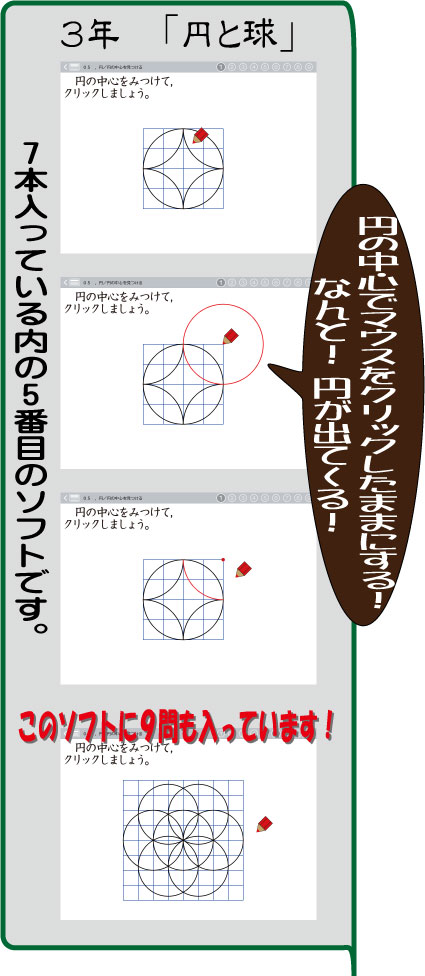

3年生の「円と球」です。

3年生の「円と球」です。

円の学習が終わる頃,円の中心を見つける勉強が出てきます。

円が丸ごと見えていればとても簡単です。

でも,円が半円になったり,1/4円になったりすると,途端に??となる子もいます。

そんな子が,「オッ!」と思ってくれるようにできているのが,このソフトです。

なにしろ,「ここが円の中心だ!」と思ったところで,マウスをクリックします。マウスを押したままにすると,ご覧のように赤い円がでてきます。

1/4円の全体像である円がひょっこり出てくるので,「確かにここが中心だ!」と納得できます。

これ,『クラス全員100点をめざす!算数授業アイデア事典』の著者,藤本浩行先生のアイデアです!

そうして,こうした円の中心を見つける問題が,このソフトの中に9問も入っています。少しずつ難しくなっているので,それなりに考えることになります。

とうぜん,失敗して関係ないところをクリックしてしまうこともあります。まさか,ここが・・・と気がつかされることもあります。

ソフトの良いところは,失敗をしてもそれが苦にならないことです。失敗より楽しさの方が勝っているからです。

「失敗<楽しい」

こういう状態,授業として非常に高いレベルと思います。

全部やり終えた子は,「たいていの問題は解けるよ!」という気分になっています。

奥田先生もつい前日,このソフトで授業をしました。

「夢中になって解いていました。

真剣

そして、できたときは 笑顔でした。」

最高ですね。

奥田先生の指導には,いつもながら元気を頂いています。

--

算数ソフト,この4月からダウンロード版ができました。

学校でインターネット接続ができない場合でも,ダウンロード版なら大丈夫です。

家でダウンロードして,USBなどにインストールします。そのUSBをインターネットにつながっていないPCにさすと,算数ソフトが使えます。

良い時代になりましたね!!

--

関連記事:

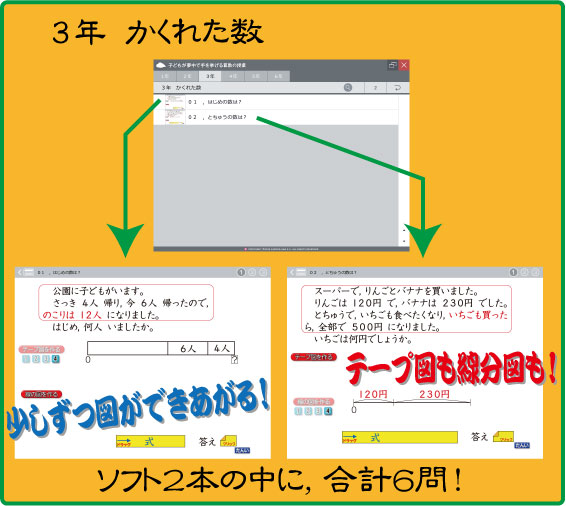

3年生の「かくれた数」の学習で,奥田先生がすばらしい実践をされました。

3年生の「かくれた数」の学習で,奥田先生がすばらしい実践をされました。

ややこしい文章問題の出てくる小単元ですが,奥田先生は,「文章と図と式の関係が自然と理解できたようです。」と記しています。いいですね!

奥田先生は1時間を15分ずつに分けて指導されていました。

1,初めの15分は算数ソフト

まず算数ソフトを使いました。

2本のソフトの中に,文章問題が3問ずつ,合計6問入っています。

これを子供達に見せて,解き方を理解してもらいました。

2,次の15分は教科書問題

それから,教科書の問題に取り組ませました。

そうしたら,子供達が自分で教科書問題をスラスラと解いてしまったそうです。

教科書問題を解くのにかかった時間はわずかに15分程度だったそうです。

驚異的です。

3,最後の15分は計算ドリル

この段階の子供達は,黙々とドリルに取り組んだそうです。

すっかり分かったのでしょうね。分かれば,誰でも集中して取り組みたくなります。

すばらしい実践です。

--

「かくれた数」では,文章問題の内容が少々複雑なので,図を書いてから式を書きます。

手順は,「文章問題→図→式」となります。

この「図」は,思考ツールとして位置付いています。

それを自分できちんとかけるようになると,図を問題解決の技として使えるようになります。

類題が出ても図から式がスッキリと分かるようになります。

ですので,奥田先生が図を大切に扱いつつ授業されたことがよく分かります。

算数ソフトを使っている先生方の教室でも,きっと奥田先生のような「みんながわかる」実践が行われていることでしょうね。

嬉しいですね!

--

関連記事:

喫茶店で丸岡先生,紀先生とお会いしたとき,お二人は宮崎で開催されていた野口先生との合宿に参加していたことを話してくれました。

喫茶店で丸岡先生,紀先生とお会いしたとき,お二人は宮崎で開催されていた野口先生との合宿に参加していたことを話してくれました。

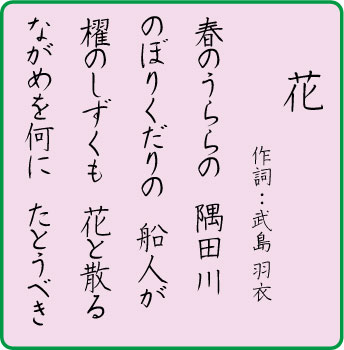

その時の印刷物を一枚,丸岡先生がカバンから取り出しました。

そこには,3年生の教科書に出ている「花」が記されていました。

そうして,野口先生から教わったことを話してくれました。

情景が描かれている詩は,まず「どう映像化するか」が大事です。この映像化がしっかりできれば,問いはそれほど悩まずとも決めることができます。

学生の頃の私は,小説を読んでも頭に光景が浮かんできませんでした。

友達が「次々浮かぶ」と言った言葉が,何も浮かばない私には衝撃でした。

それからは,少しずつ光景を映像化するようにして読むようにしたのですが,そういう読み方が良いのかどうかもよく分からずにいました。

先日,『日本語の学校』を読み,「ああ,やっていたことは良かったのだ」とホッとしました。40年も経ってからスッキリすることもあるのですね。

そんなことがあって,思いつくままに「花」を映像化してみました。

それを口にしていたら,丸岡先生も紀先生もたいそう驚いていました。

「野口先生の鑑賞指導の素材研究=映像化」というような話となって落ち着きました。

家に帰り「花」を調べました。

私の映像化は具体レベルでの違いがありましたが,映像化していった方向は実に正しいことが分かりました。良い感じでした。

--

関連記事:

平先生の会で,コーヒーの焙煎・販売をされている青柳さんと歓談しました。

「サスティナブルコーヒー」ということをこの時始めて知りました。

自然環境や労働環境に配慮しながら作っているコーヒーとのことです。

青柳さんは,「Aoyagi Coffee Factory」の代表です。

コーヒーの会社に勤めていたのですが,2年前に独立をされたそうです。

会のスピーチでも話したのですが,「独立」というのは独り立ちという意味もありますが,「独自の立ち位置」を持つことなのです。サスティナブルコーヒーに自らの位置をセットした青柳代表。いいですね。

「にっしんあさだ整骨院」の清水院長さんとも歓談しました。

私が腰痛になりやすく・・・と話をすると,「立っていることが多いですか,座っていることが多いですか」と質問されました。「座り仕事が多い」と答えると,歩くことがとても体に良く,また,動かないで立っているときには,両足を肩幅ぐらいに開き,足先を外に向けて立つと良いことを教えてくれました。

びっくりです。まるで清水院長さんの整骨院に通院したかのような気持ちになりました。

親身になって話をしてくれる頼もしい先生です。

「両足を肩幅に開き,足先を外に開く」

この姿勢で思い出すのは,柔道の嘉納治五郎です。

明治末期に文部省が作法教授要項をどうつくっていくか,会議を何度も開きました。

その時の委員の中に嘉納治五郎がいて,嘉納治五郎はこの姿勢を気を付けの姿勢として推奨していました。

上体が左右に揺れない不動の姿勢だからです。

この立ち方を私は密かに「嘉納立ち」と呼んでいます。

嘉納立ちは立腰と共通しています。

前後左右のバランスを良くした姿勢なのです。

駅などで電車をジッと待っているときなど,嘉納立ちはなかなかいいですよ。

--

青柳さんや清水さんと出会えたのも,平先生のおかげです。

青柳さんや清水さんと出会えたのも,平先生のおかげです。

平先生の記された『究極の説得力』,ぜひ,お読みください。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)