事前に準備をした授業は,概してうまくいきます。

事前に準備をした授業は,概してうまくいきます。

でも,時には,うまくいかない場合もあります。

逆に,何も準備せずにぶっつけ本番で授業をやっても,まれにうまくいくことがあります。

どちらでも,うまくいくのなら,何も準備しない方が良さそうに感じますが,それは自分の底辺に怠け心を植え付けるので,実に恐ろしい人生へ向かうことになります。

ぶっつけ本番でうまくいったとしても,それは「まぐれだったのだ」と,自分に言い聞かせ,また,そう見なして授業を振り返った方がいいです。

前進的に進む場合に大切となってくるのは,まぐれ・偶然という世界から,どれだけ遠ざかるかです。

少しずつでも,必然の世界に近づき,それが自然体でできるようにと自分を高めていくことです。

事前学習法の研究を,昨年の夏に若い先生方とスタートさせました。

あれから半年。

若い藪田兼嗣先生が,事前学習法の研究を自分の軸の研究としていくことを決意しました。

意図的に,意識的に,事前学習を取り入れて,これから先の実践に挑んでいきます。

これは,大した決意です。

この半年間の実践で,想定を超える確かな手応えを感じたのだと思います。

こういう決断をする時が,人生には何回かやってきます。

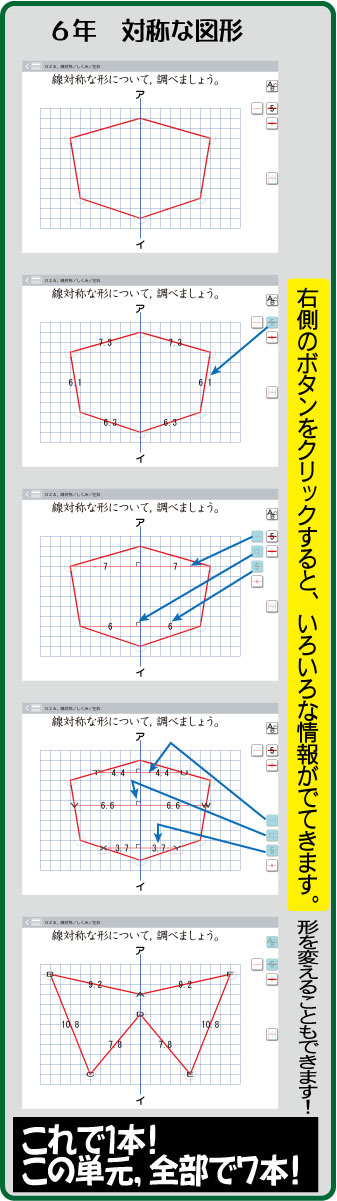

私の場合は,その最大の決断はSANSUソフトへの開眼でした。

過去の実践を全部否定してもかまわないと思うほどの熱で,SANSUソフトの開発の道を歩むべきと強く心に決め,今もその道を歩んでいます。

不思議なことは,SANSUソフトの道を歩んでいても,同時に,他の道もそれなりに学ぶことができてしまうのです。

作法の研究はその最たるものです。

絞り込んで学び続けることが,実は,人生の効果的な学び方になっているのです。

三年一経(いっけい)に通ず

寸暇の時間はこれにつぎ込もう。3年は取り組んでみよう。

そんな風にして進んでいくと,周囲もその目で見てくれ,その道が自分の軸となっていきます。

藪田先生はブログを公開しています。

そのブログの題名が,新しくなっていました。

「藪田兼嗣・事前成功法研究者のブログ」です。

いいですね。

3年後の藪田先生と,深みのある話を歓談したいと思っています。

--

関連記事:

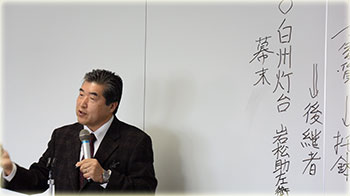

実感道徳研究会の全国大会。会長の山中伸之先生の授業です。

実感道徳研究会の全国大会。会長の山中伸之先生の授業です。

聞き惚れる話が,次々に語られます。

「語りの名人」と言っても,過言ではないと思っています。

山中先生のことは,30代の頃から知っていました。

メールがない時代でしたので,封書で届く通信を相互にやりとりしていました。

親しくお付き合いを始めたのは,野口塾が始まってまもなくの頃からです。

印象的だったのは,野口塾に初めて参加した時の山中先生の自己紹介です。

今も覚えています。

それは,運動会の練習時,子供達が移動する場面で,目印の役をやっているとの話でした。

なんと面白い話をする先生だろうと思ったのですが,その後,次第に心に響く話をするようになったのです。

それがまた,実にうまい。

大きな会場で山中先生が語られた時,ハンカチを出して涙をぬぐっていた女性の先生もいたほどです。

年賀状も一段落ついてきました。

年賀状も一段落ついてきました。

たくさんの方々から,自宅やさくら社に届いていました。

野口先生の口癖ではありませんが,相手にしていただけていることをありがたく思います。

年賀状の中に,いろいろと記事が書かれていることがあります。

そんな中に,私の名前があり,ちょっと驚きました。

書き主は群馬の深澤久先生です。

昨年,こういうイベントがあったという記事です。

ですので,そこに私の名前は書かずとも,主たる意味は通じます。

そこをわざわざ書いたのです。なんともありがたい気持ちになります。

今年も,どこかで一献交わし,今と未来について語らうことでしょう。

--

群馬の羽鳥先生から,「日本人を育てる教育実践研究会」の通信35が大晦日に届きました。

群馬の羽鳥先生から,「日本人を育てる教育実践研究会」の通信35が大晦日に届きました。

今回のテーマは「和食と箸の伝統を守る」です。

1年ほど前に,和食がユネスコの無形文化財に登録されました。

その流れからの授業構想がみっちり記されています。

迷い箸など,箸のNGについても,最後の方にまとめて記されています。

こういう先生がいてくれることもありがたいことです。

箸に限らず,行儀作法は日本人の生活文化です。

これを伝えていくことはとても大切な活動です。

今週の土曜日は,神奈川県の相模原市で「明治人の作法」の話をします。

当時の作法書の第1章。

この項目が,「姿勢」です。

小 学校に上がったら,まず,姿勢です。

学校に上がったら,まず,姿勢です。

椅子に座っていられるように。

できるだけ良い姿勢で座っていられるように。

幼稚園や保育園でかなりしっかりできるように指導がなされています。

小学校でも,そういう意識を持つ先生が増えています。

しっかりと勉強ができ,姿勢も良い教室。こういうのいいですね。

---------

関連記事:

吉田松陰に関わる大河ドラマだったので,「花燃ゆ」の第1回目を見ました。

視聴された方は,かなり強いメッセージを感じたと思います。

それについては書かないでおきますが,

細かいところでも,随所になるほどと感心しました。

妹(主人公)が諳んじて言った言葉は,『孟子』の一節で,学校について書かれたところです。

妹(主人公)が諳んじて言った言葉は,『孟子』の一節で,学校について書かれたところです。

明倫館も出てきているので,よくぞここを選んだものだと,いたく感動しました。

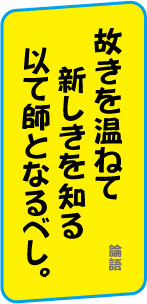

せっかくですので,その一節を引用します。

--

ショウ(まだれ+羊)とは養なり,

校とは教なり,

序とは射なり。

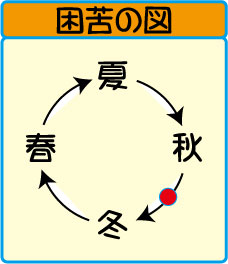

夏(か)には校といい,

殷(いん)には序といい,

周(しゅう)にはショウ(まだれ+羊)といい,

学は則ち三代之を共にす。

皆人倫を明らかにする所以(ゆえん)なり。

人倫上に明らかにして,

小民下に親しむ。

(『孟子 (上)』小林勝人訳注,岩波文庫)

--

『孟子』には,「学校」という文字も出てきます。

私の知る範囲では,『孟子』が初出です。

明治時代の本にも,そのように書かれていた記憶があるので,きっと初出なのだと思います。

ドラマで示されていた学問への閉塞性。

これについては,同じような時代に書かれた『報徳記』にも,「これは太平の世のならわしであった」として,次のように記されています。

「国の習いとして,賢者・愚者を問わず,身分・俸禄の高下できびしく区別し,

高禄の家臣は微禄の家臣を下男のごとく見なし,

身分のある家臣は愚かな人であっても,人びとは彼敬い,

才智や人徳があっても身分が低ければ,人びとは彼を軽んじた。」

戦後の太平が続いている今こそ,大志を抱いて前進しなさいと教えてくれるようなドラマでした。

次回以降,見るかどうかは分かりませんが,私も遅まきながらしっかり学問をして,夢の実現に向けて進みたいと思いました。

友達の小出先生は,若い先生ですが吉田松陰の研究をしています。

2年ほど前の野口塾だったでしょうか。

休憩時間に彼は松蔭の書いた『講孟箚記』を読んでいました。

孟子について,松蔭が講釈した記録です。

その小出先生は,この日曜日に開催される実感道徳全国大会で発表されます。

気になるので,私も顔を出します。

--

関連記事:

明石先生の御自宅での新年会に参加してきました。

明石研の古参OB,そのお子さんが明石先生を囲んで,楽しく歓談してます。

そんな中に私も入って,しばしアットホームな一時を楽しみました。

時々,明石先生が「○○君,今年の抱負」と声をかけます。

それを受けて,あれこれ話す場面もありました。

その中で,白石さんが「思うと考えるの違い」を話し始めたので,どうしてそういうことを思ったのか,その源を尋ねました。

すると,カバンから『日本語練習帳』を取り出し,語彙の量など,なるほどと思う話をしてくれました。

すると,カバンから『日本語練習帳』を取り出し,語彙の量など,なるほどと思う話をしてくれました。

本をカバンに入れている人は違うなと思った次第です。

家に帰り,気になったので本棚を探してみました。

サラッと読んでみて,肌が合うかどうか微妙な雰囲気を感じるのですが,奥の深さも感じるので,この機会にもう一度読んでみようと思いました。

白石さんに感謝です!

--

関連記事:

久しぶりにチーム算数が開催されました。

城ヶ崎滋雄先生,佐々木智光先生と私の3人です。

いろいろと語り合ったのですが,全体的に「何が起こるか分からない」というのがテーマだったような気がしています。

たいていの日々は,ここ数年の延長線上に位置するような流れになっています。

ですので,ここ数年,何事もない場合は,しばらくの間,何事もないとなります。

でも,ある日突然,連絡が来て,あっと驚くような幸運を得ることがあります。

その朗報の運び手は,たいていの場合,「知人友人」です。

だから,「友達は大切にしよう」「人とはけんかしないようにしよう」という方向で,話が続きました。

そうして,朗報は「続く時には続く」ということも,実感として語り合いました。

こんな風に思っていると,平凡な毎日が実はとても大切なのだと思えてきます。

こんな風に思っていると,平凡な毎日が実はとても大切なのだと思えてきます。

友を大切にし,共に前進することが将来を築く基なのだと思えてきます。

私の今日は,極めて普通でした。

普通に何事もなく,それでいて自分の仕事をきちんと進められました。

これで良いのだと感じます。

--

忘年会は全て終わりました。

新年会は,1月3日に明石要一先生の御自宅がはじまりとなります。

--

写真は,三島市にある錦田一里塚。時の流れを思っていたら,ふっと思い出し,アップしました。

---------------

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)