作法・姿勢と静寂な方向の話題を良く書いていますが,私は笑いが大好きで,講座では爆笑が多めになっています。

作法・姿勢と静寂な方向の話題を良く書いていますが,私は笑いが大好きで,講座では爆笑が多めになっています。

話の中身より,どうやったら笑わせられるのか。

そんなことを聞きに来る先生もいるほどです。

爆笑状態になるのは,それほど難しいことではありません。

まずは,自分がその場を楽しくて仕方がないという心境になっていることです。

笑いの源は自分の心にあります。

悲しみに沈んでいる時に笑いを取るのは厳しいです。

怒り心頭状態も,難しいです。

自分の心が他のことに気を取られず,その場のことに集中できているとき,笑いは生み出されやすくなります。

重要となってくるのは,その場で話すことをよく知っていることです。

十二分に下ごしらえがしてあれば,問題なく笑いを取ることができます。

逆に言えば,自分に情報がない状態での笑いは難しいということです。

子ども達を難なく笑わせることができたら,学級は安泰です。

子ども達は先生についてきてくれます。

「墓地と遊園地,どっちへ行こうか」と問えば,たいていの子は明るさでうんと勝っている遊園地を選びます。

明るくって,楽しくって。そんな場所に子ども達は心がひかれていきます。

ただ,笑いは不安定です。

下支えがあった方が,笑いも良い状態になります。

劇場での笑いには,下支えがあります。

静かに聞く。ヤジは飛ばさない。人に迷惑をかけない。

こういう暗黙の約束が下支えです。

学級は時として,この下支えが崩れるのです。

笑いのある明るい学級を作るには,相応の下支えの約束(礼儀作法)がしっかり成立している事が基本条件なのだと私は思っています。

そういうこともあって,崩れようのない学級の下支えの話を時々書いています。

--

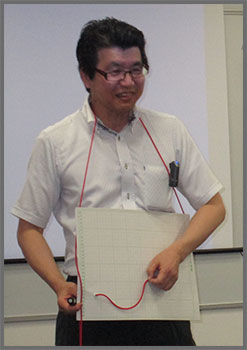

写真は昨年東京で開催されたセミナーで,図形の指導をそれらしく実演したときの一こまです。大爆笑の連続でした。

--

関連記事:

大阪の野口塾に参加してきました。

大阪の野口塾に参加してきました。

事前学習法と修養について,お話させていただきました。

とくに,修養では姿勢・立腰について話しました。

話が終わり,自席に戻ったら,私の席の前に座っていた新田先生が笑顔で話しかけてくれました。

うかがえば,立腰教育をされているとの事でした。

それが今や学年にも広がっているそうです。

こういう話を伺うと,やっぱり,嬉しいものがありますね。

力強く,握手をしました。

良い姿勢で座れるようになると,子供達も徐々に変化してきます。

落ち着いてくるので,集中力が高まり,良い結果がついてきます。

立腰や姿勢・作法の教育は,荒れとか崩れを予防する効果があります。

なにしろ,「荒れる」「崩れる」というのは,動きがきつい状態です。それも,悪い方向に。

そうなる前に,静かにすることをしっかりと学んでおきます。

すると,心の落ち着け方が分かる子になるので,次第に荒れることが難しくなってきます。

荒れ防止の事前学習ですね。

静かにする方向への教育を,私は「静の教育」と呼んでいます。

立腰教育・姿勢教育・作法教育。

このあたりは全部,静の教育です。

力のある先生は,静を意識するしないにかかわらず,実践しています。

どんな静の教育を実践されているのだろうという視点で,力のある先生のお話を伺うのも良い勉強になります。

--

関連記事:

『小学』を読んでいることをブログに書いたら,若い先生が私も買いました!と知らせてくれました。

『小学』を読んでいることをブログに書いたら,若い先生が私も買いました!と知らせてくれました。

若い先生が古典を少しずつでも読むと,しなやかで強固な学級経営が見えやすくなってきます。

それは,古典のもつ歴史的重みを理解する力がついてくることに起因します。

『小学』の18ページに,乳母の選び方が書かれています。

低学年の担任となったときの重要な心得に通じます。

同じく18ページに言葉を覚えはじめたら,何を教えたら良いかが書かれています。

覚えはじめは,学び初めであり,学校でいえば新年度です。

学級開きにグイッと力を入れる点がこれです。

小学は鎌倉時代のちょっと前ぐらいの1189年に中国でまとめられた書とされています。その時代に書かれたものもあれば,昔の本からのピックアップもあります。

上の18ページの内容は,『礼記』からの一節です。

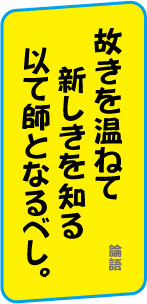

孔子の時代の内容ですから,およそ2500年もの昔に,大事ですよ!と言われていたことです。

それが,800年ほど前にも,子供達の教育に実に重要として選ばれています。

さらに,この小学は明治時代に日本で子供達の教育用としてまとめられた『幼学綱要』のたたき台になっています。

要するに,100年ほど前の日本でも,とっても重要とされていた事柄なのです。

こういう歴史を知ると,古き時代に良いとされ,今も良いと感じる事は,普遍的に大事なことなのだと実感されます。

この実感が指導に重みをましていくのです。

クラスに落ち着きが無くなってきたなと思ったら,p242です。何をさせたらよいのか,また何をさせてはいけないのか,それが書かれています。

書かれていることから,その根本を把握すると,学級の状況による実践の仕方が豊かになってきます。しなやかでありながら,強固となるのです。

--

今度の土曜日,東京で「野口塾ビギナーズ」が開催されます。

この日,予定が入っているので,参加できないと思っていたのですが,終了際に参加できそうになったので,今しがた申し込みました。

北千住駅での懇親会が主だった参加になりますが,楽しい一時を過ごして来ようと思っています。

------------

関連記事:

木更津で話した「卒業式の作法 儀式とは何か」を受講していた山﨑先生から,「事前学習法研究会」に投稿がありました。

木更津で話した「卒業式の作法 儀式とは何か」を受講していた山﨑先生から,「事前学習法研究会」に投稿がありました。

一部,引用します。お読み下さい。

--

横山先生から卒業式の指導について教わったので、学年集会を開き、卒業式の練習に向けた事前学習を1時間やりました。

目的は、

①卒業式の練習に向けての心構えをもたせる

②卒業式の練習がはじまる1か月後までの間に自分が準備しておかなければいけないことは何かを自覚させる

この2つです。

体育館に120名の6学年児童全員を集めました。

はじめに、小学校生活最後のゴールとは何かを確認しました。

もちろんみんなが「卒業式」と答えました。

そこで、

「最高の卒業式にしたいか、したくないか」

の二択で子供に挙手をさせました。

全員「したい」方にあげました。

そこで、担任の思いも伝え、みなさんと担任の思いは同じであることを確認しました。

--

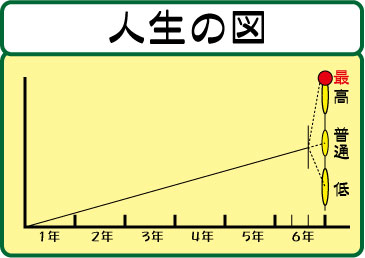

卒業式の練習を成功させるか,普通程度に終わらせるかの大きな分かれ目が,上記に記されています。

それは,最高の卒業式にしたいか,ぬるい卒業式にしたいか,これを子供達に選択させていることです。

「価値ある選択」といいます。野口先生から教わっている根本本質原点の指導です。

この事前の価値ある選択が,なぜ重要なのでしょう。

この選択がないと,この先の指導は基本的に教師が引っ張り続ける事になります。返事はこうする。姿勢はこうする。声はもっと大きくハッキリと・・・。教師が望む姿形を示し,そこに向かわせる授業になります。

子供達の心がどこに位置しているのか不明瞭なため,心の持つエネルギーと先生のエネルギーとがシンクロしづらいのです。

価値ある選択をした子供達は,最高を目指す側に位置しています。この立場を定めていることが,重要なのです。

最高を目指す陣営に所属しているので,自分から最高を目指したい,最高を目指すぞ,という強い気持ちを持って,練習に臨めます。

みんなが同じ陣営なので,友達全体と大きなチームを作って前進させることもできます。

学ぶ側の子供達の立ち位置がエネルギーを大きく増大させているので,「最高の返事を考えてみよう」と小さな投げをしても,子供達は力を発揮してきます。その流れに乗りながら,先生は知っている限りの技術指導を付け足していくことができます。

この「価値ある選択」は,善と悪のどちらにキミは立つのかと選択をさせる場面です。

余裕がある時には,悪の側(ぬるい卒業式)の甘味を話すこともできます。

ぬるい卒業式なら,練習は簡単だ。努力もたいしていらない。早く練習が終わるので遊ぶこともできる。

こんな風に,悪の方向の甘~い,甘~い世界の話もして,さらに,最高の卒業式の持つ大感動や一生懸命にやらなければならないといった善(最高)の話もして,どちらを選択したいか聞くこともできます。

子供達は甘い方を選びません。努力して何かを得ることに価値を見いだせるだけの力を持っているからです。それを支えているのが「善の側にいたいという心」です。

これが「成長の原動力」となるのです。

ですので,事前の「価値ある選択」は,遊びたいとか,気楽にやりたいといった,怠惰な心に打ち克つ道徳の学習にもなっています。

道徳は,典型的な善と典型的な悪があり,そのどっちの側に自分が居続けたいか,どっちの世界で生きて伸びていきたいか,という学習です。

事前に価値ある選択を行った山﨑先生の学年。卒業前の道徳心も高まりました。

小学校生活,最後の最大の行事をこういう風に迎えられるのは,幸せですね。

--

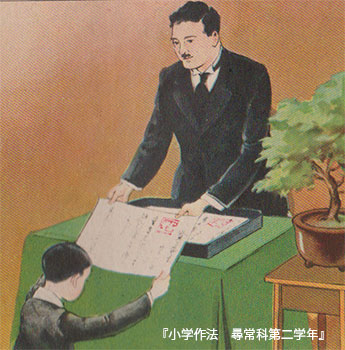

画像は,戦前の卒業式風景です。学年が終了する毎に,卒業証書をいただいていました。明治時代には,学齢になっても入学できなかった子が,一生懸命に勉強をして,2学年分まとめて卒業証書をいただくこともありました。

------------

関連記事:

この本は,明治書院が刊行を続けている新釈漢文大系の第3巻『小学』です。

この本は,明治書院が刊行を続けている新釈漢文大系の第3巻『小学』です。

とても,面白く勉強になります。

特にありがたいのは,言葉の解説です。

例えば,「弟」。

広辞苑を引くと「同性の年下のきょうだい。」など,意味が記されています。

この意味は,今の時代の意味です。

弟のように平素使っている言葉の意味ですから,「そうですか」という程度で,驚きや感動は特にありません。

それが,この本では次のように出ています。

○弟 年少者としての徳

さらに,余説として次のように記されています。

「弟」とは,元来,兄に対して敬意ある態度をとることである・・・・

この解説を読むだけで,ふっと二宮尊徳の「推譲」が思い出されます。

「人の道は譲りにあり」

弟として生まれてきたことは,大切な徳の一つ「譲る心」を厚めに学ぶことができるのです。

弟への見方が変わってきます。

こういうのが積もって,観に影響を与えていくのだと思っています。

--

新釈漢文大系は,言葉の解説が実に豊富で,ありがたいシリーズです。

読んでいると,まるで野口先生の国語の授業を受けているような気持ちになります。

------------

関連記事:

千葉県 松戸市の千教研,学級経営部会に参加しました。

松戸市の千教研,学級経営部会に参加しました。

道徳の授業を見せていただいたのですが,授業を見て,痛く感動しました。

それは,「受容する心」を育てようとする授業だったからです。

この先生のクラスなら,私もかなり素直な人間になるだろうなと思いつつ,我が身を一層律しなければと思った次第です。

協議会では,授業をされた先生への高評と,もっと知りたいという質問が寄せられました。関心の高さが伝わってきました。

その後が私の講話の時間です。

授業とは関係なく,好きな話をして良いと言われていました。

ですので,「価値ある選択」か「せいの教育」を話す予定でした。

しかし,授業が良かったので,「受容の心」ということで,話を進めました。

----

1,材料七分に腕三分(有田和正先生のお言葉)

① わかりやすい材料(マンガ,風船)

② 善悪の明瞭

③ 吹き出し

2,向上的定番用語(なあんだ何だ,リレーしたい・・)

3,椅子の座り方

----

3の椅子の座り方は,事前に用意していました。

学級経営にも,道徳にも通じる,基本中の基本の学習事項だからです。

今回は若い先生が多かったので,誰もがやっているポピュラーな指導「げんこつ一つ分」の話もしました。

体と机の間のスペースを問えば,若い先生も「げんこつ1つ分」と答えてくれます。

正解です。

「では,なぜげんこつ1つ分なのですか」と問いました。

すると,少々とまどった様子になりました。

げんこつ一つ分は伝統的な空間です。

当たり前と思っている空間です。

それを改めて問われると,実はよく分からないままそうしていることに気づきます。

慣習として行っていることを,どうして?と考えてみるのは,実に有意義なことです。

「価値ある意味づけ」が見えてくるからです。

私は上体の動かし方との関連の話をしました。

終了の時刻が迫っていたので,ちょっと急ぎ足の話になりました。

うまく伝わっていれば良いのですが・・・。

どこかの野口塾で,げんこつ1つ分の話をしたいと思います。

松戸市の学級経営部会の先生方,大変お世話になりました。

授業をしてくださった先生,ありがとうございました。

---------

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)