冬に作法の話を頼まれると,ふっと,「オーバー・コート」の話をしたくなります。

冬に作法の話を頼まれると,ふっと,「オーバー・コート」の話をしたくなります。

ですが,時間の都合などもあり,話さずに終わることがあります。

オーバーやコートを日本語では,「がいとう」と言います。

漢字で書くと,「外套」です。

私は,この漢字が大好きで,実に良くできていると感心しています。

どうしてでしょう。

よくよく漢字を見ていただけますか。

外套は,「外・大・長」で構成されています。

「外,大きい,長い」です。

何とはなく,「外で着る,大きくて長い服」ととらえることができます。

ところで,教室は外でしょうか。内でしょうか。

誰しもが内と理解しています。

室内では着ないのが基本だと言うことが,この漢字を見ることで,しっかりと伝わってきますね。

教室の中でオーバーは着ないんですよ!!

こんな風に声を上げていた昔が,恥ずかしいです。

理屈のない「ああしろ」「こうしろ」は,調教に等しいです。

ささやかでも,何かしら理由があると,人間的な指導となりますね。

外套も,「価値ある意味づけ」の一つです。

--

明後日の水曜日は,千葉県松戸市の寒風台小学校へ行きます。

千教研の学級経営部会があり,そこで授業を参観し,協議会で30分ほどお話をしてきます。

松戸市には,昨年度・本年度と金ヶ作小学校での校内研講師でお世話になりました。

御縁をありがたく思っています。

来年度は三重県の小学校から校内研講師のお話をいただいています。

野口先生の「他律的自律」の心得でしっかりと務めたいと思っています。

----------

関連記事:

御縁があり,東京の杉並区の教育委員会が協力している『なみすく』という教育情報誌から取材を受ける事になりました。

御縁があり,東京の杉並区の教育委員会が協力している『なみすく』という教育情報誌から取材を受ける事になりました。

この御縁,元をたどると野口先生の御自宅で開催されている流し素麺野口塾です。

流し素麺に,「なみすく」を編集している赤池さんが参加され,そこで面識を持ちました。

その後,新学社の品川さんからいただいた「モトコドモ」の集まりでの御縁が重なり,取材となりました。

先だって,その取材がありました。

ありがたかったのは,質問事項を予めいただけたことです。

テーマは「親子で希望の持てる新学期に」です。

それに即した12の質問事項をいただきました。

ひとつひとつ,奥の深い内容でした。

そこに赤で書き込みをし,また,あると便利そうな資料も一つ用意し,取材に望みました。

お陰様で話は円滑に進みました。

事前学習法を若い先生方と進めていますが,今回の取材でも「事前の質問項目」が「事中の話し合い」を濃いものにしてくれました。

事前は,大事です。

藪田東京代表が事前学習法に関わるありがたい格言を見つけてくれています。

「成功の秘訣は何よりもまず準備をすること(ヘンリーフォード)」

その通りと痛感します。

良い流れの取材を受けることができ,私自身,とても良い勉強ができた次第です。

私の話は3月に配布される『なみすく』に掲載されるそうです。

杉並区にお住まいの皆さん,お子さんを通じて,学校から配布されましたら,ぜひお読みになって下さい。

--

関連記事:

野口塾IN相模原と,実感道徳研究会全国大会に参加してきました。

野口塾での私の話は「明治人の作法」です。

野口塾での私の話は「明治人の作法」です。

作法の具体的な話の前に,「自分みがき」について話しました。

作法を学ぶに当たり,重要な学びの姿が「自分みがき」だからです。

ですので,最近,自分を磨いたことといえば? という問いではじまりました。

愛媛の松澤校長先生と井村校長先生が,最前列に座られていたので,両校長先生に伺いました。

歯を磨いたことと,靴を磨いたことの話がちょこっと出て,その後,さらに自分を磨いていることについて話してくれていました。

大切にすることは,この歯を磨いたり,靴を磨くという日常の何気ない「みがき活動」なのです。

幼い頃,歯を磨くのを好んだ人はまずいません。たいていはいやいやです。

それをお母さんが毎日毎日,少しずつ少しずつ磨いてくれたおかげで,今は磨かないと気持ち悪いと感じるようになっています。

磨いた方がいいと思うことを,いやいやでもやり続けていると,「いやいや」が「普通」と思える感覚にまで高まっていくこと。これが作法の過程的構造です。

そんな作法の中で,一番の重要なのは,「姿勢」です。

小学校の先生は,子供達の手本です。

手本の先生の姿勢が良かったら,子供達も次第にそのお姿を真似てきます。

「先生は,良い姿勢がすきです」とでも言おうものなら,子供達はますます良い姿勢を好きになっていきます。

そういう立場にあるのが先生ですから,良い姿勢とはどういう姿勢なのか,座る位置などのお話をしました。

--

関連記事:

調べごとをするとき,パソコンをよく使っています。

調べごとをするとき,パソコンをよく使っています。

昔は,調べてもすぐに行き詰まっていたのですが,今は,パソコンのおかげで,かなりいいところまで学ぶことができます。

インターネットもありがたいですし,デジタルの辞書類の恩恵にも授かっています。

言葉を調べる時,翻訳サイトを利用することもあります。

今日は,グーグルの翻訳サイトで,「日本語←→中国語」を調べました。

そうしていたら,急に「修養」と「研究」はどうなっているのか気になり,ちょっと翻訳してみました。

--

中国語---→日本語

修養 ---→達成

研究 ---→調査

研修 ---→訓練

--

ほうっ!と思って,では,中国語の「調査」は,日本語の何に当たるのか調べたら,そのまんま「調査」でした。

ほうっ!と思って,では,中国語の「調査」は,日本語の何に当たるのか調べたら,そのまんま「調査」でした。

驚いたのは,この後です。

ついでに,中国語の「勉強」を日本語に訳してみました。

勉強 ---→しぶしぶ

驚きましたが,もともとはこんな意味合いだったのかも知れないと思いました。

でも,日本語の「勉強」には,プラスの価値がみっちりとついています。

また,しぶしぶを否定して生きることはできても,勉強を否定して生きることは不可能に近いと思います。

「勉強」という日本語のありがたさを感じつつ,今度は逆に,日本語の「勉強」は中国語でどうなるのか,調べてみました。

研究 ←---勉強

勉強は研究だったのです。

すると,日本語の「勉強」は,研究となり,それは日本語では「調査」と展開されます。

「勉強」は「調査」なのだと思うと,ちょっとの調べ毎にも大いなる価値を感じてきます。

「勉強」は,とてもいい言葉なのだと思った次第です。

--------------

関連記事:

年賀状も一段落ついてきました。

年賀状も一段落ついてきました。

たくさんの方々から,自宅やさくら社に届いていました。

野口先生の口癖ではありませんが,相手にしていただけていることをありがたく思います。

年賀状の中に,いろいろと記事が書かれていることがあります。

そんな中に,私の名前があり,ちょっと驚きました。

書き主は群馬の深澤久先生です。

昨年,こういうイベントがあったという記事です。

ですので,そこに私の名前は書かずとも,主たる意味は通じます。

そこをわざわざ書いたのです。なんともありがたい気持ちになります。

今年も,どこかで一献交わし,今と未来について語らうことでしょう。

--

群馬の羽鳥先生から,「日本人を育てる教育実践研究会」の通信35が大晦日に届きました。

群馬の羽鳥先生から,「日本人を育てる教育実践研究会」の通信35が大晦日に届きました。

今回のテーマは「和食と箸の伝統を守る」です。

1年ほど前に,和食がユネスコの無形文化財に登録されました。

その流れからの授業構想がみっちり記されています。

迷い箸など,箸のNGについても,最後の方にまとめて記されています。

こういう先生がいてくれることもありがたいことです。

箸に限らず,行儀作法は日本人の生活文化です。

これを伝えていくことはとても大切な活動です。

今週の土曜日は,神奈川県の相模原市で「明治人の作法」の話をします。

当時の作法書の第1章。

この項目が,「姿勢」です。

小 学校に上がったら,まず,姿勢です。

学校に上がったら,まず,姿勢です。

椅子に座っていられるように。

できるだけ良い姿勢で座っていられるように。

幼稚園や保育園でかなりしっかりできるように指導がなされています。

小学校でも,そういう意識を持つ先生が増えています。

しっかりと勉強ができ,姿勢も良い教室。こういうのいいですね。

---------

関連記事:

★第135回 野口塾 IN 相模原 1月10日(土)

私のテーマは「明治人の作法」です。

★第136回授業道場野口塾 IN 木更津 1月17日(土)

私のテーマは「卒業式の作法 儀式とは何か」です。

そこに向けて,少しずつ準備をしていたら,木更津技法研の第2回修養会で「二宮金次郎」について,話すことになりそうと連絡を受けました。

まあ,実際には話をしないかも知れませんが,良い機会のなで本棚にあった『二宮尊徳』を再読しました。

二宮尊徳と言えば,少年時代の銅像が有名です。

戦前の小学校の象徴のような存在でした。

ですので,細身で小柄,清貧。

そういう印象がつきまとっていました。

こういった印象が勝るのは,調べるように勉強をしていないからです。

「学び薄ければ,印象勝る」

二宮尊徳は身長180cm超,体重90kg超の大柄の人です。

体格が良いと,その体格を活かして・・・となりがちですが,尊徳はそういう生き方はしませんでした。

どう生きたのでしょう。

皆さんも,休み中に修養となる本を読まれてはいかがでしょう。

--

1月10日の相模原。

「明治人の作法」について話します。

1,作法とは何か。

2,なぜ明治人なのか。

3,諸作法と作法の考え方。

一番難しいのは,1の「作法とは何か」です。

どういう面から見るかによって,いろいろと言いようがでてきます。

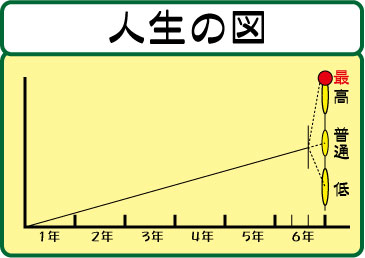

そこを人生という面からみて話す予定です。

人生から見るというのは,作法を真っ正面から見る見方です。

作法は奥が深いです。

--------------

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)